Оригинал статьи был первоначально опубликован на сайте Ревкульт

Автор: Юрий Дергунов

Теория зависимости (зависимого развития, зависимого капитализма, депендентизм) — это направление в социологии развития, сложившееся в 1960-е годы, и ставившее своей целью объяснение характера макро- социальных изменений в странах «третьего мира». На тот период господствующей теорией общественного развития была теория модернизации, укорененная в классическом социологическом эволюционистском и функ- ционалистском теоретизировании, и объяснявшая социальные изменения в «третьем мире» сквозь призму перехода от традиционного общества к современному (модерну) (Иванов 2002: 62–77). Основными чертами теории модернизации были понимание модернизации как процесса, раз- деленного на фазы; сближающего различные общества между собой по уровню развития; ведущего к европеизации (или американизации); неотвратимого; прогрессивного; исторически длительного; затрагивающего все аспекты общества как социальной системы; замещающего традиционные ценности и институты современными; имманентного (начавшись в одной сфере, модернизация начинает затрагивать и остальные) (So 1990: 33–35; некоторых из этих особенностей теорий модернизации середины ХХ в. оказались преодолены в ходе ее собственного развития — см.: Йоас, Кнёбль 2011: 422–487; Масловский 2008).

Теория зависимости, ключевыми представителями которой были А.Г. Франк, Р.М. Марини, Т. Дос Сантос, В. Бамбирра, Ф.Э. Кардозо и Э. Фалетто и другие, преимущественно латиноамериканские социоло- ги, стала леворадикальным ответом на теорию модернизации, предла- гавшим видение слаборазвитости как результата зависимого характера включенности в мировую капиталистическую систему в рамках присущей ей поляризации на центр и периферию. М. Бломстрём и Б. Хеттне отмечают, что теория зависимости стала наиболее значимым вкладом теоретиков из «третьего мира» в социологию развития и выделяют следующие ее отличительные черты: слаборазвитость тесно связана с экспансией индустриализированных капиталистических стран; развитие и слаборазвитость являются различными аспектами одного и того же всеобщего процесса; слаборазвитость нельзя рассматривать как исходное состояние эволюционного процесса; зависимость, однако, не является чисто внешним феноменом, а проявляется различным образом во внутренней (социальной, идеологической, политической) структуре (Blomström, Hettne 1984: 6). В 1960–1970-е годы противостояние теории модернизации и теории зависимости задавало рамки основных социологических дискуссий о макросоциальных изменениях в незападном мире. Начиная с 1980-х гг. популярным стало представление о кризисе теории зависимости, связанном с предполагаемой неспособностью ответить на критические замечания теоретико-методологического и фактологического характера и объяснить примеры успешного капиталистического развития в странах Юго-Восточной Азии. Тем не менее начиная с рубежа 2000–2010-х годов можно говорить о возрождении теории зависимости, что выражается как в выходе обобщающих теоретических работ, обосновывающих актуальность теории зависимости в условиях неолиберального капитализма, так и значимых исследований конкретных аспектов текущих социальных изменений, основанных на теории зависимости. Хотя существующее в настоящее время многообразие теорий в социологии развития уже невозможно свести к противостоянию теорий модернизации и зависимости (см. обзор текущего состояния дисциплины в Portes 2015; Viterna, Robertson 2015), депендентизм сохраняет свое значение одной из ведущих теорий в этой отрасли (Hout 2016; Osorio 2016).

Возрождение теории зависимости, происходящее на наших глазах, вновь делает актуальным и преследовавший это направление на протяжении первой фазы его развития вопрос о связи его основных концептуальных положений с теорией капиталистического общества К. Маркса (и лежащей в ее основе более масштабной теорией социально-исторических изменений). Представители теории зависимости относились к лево- радикальному флангу социологии, выступавшему с решительной критикой мейнстрима, рассматривали капитализм (как мировую систему) в качестве источника основных проблем обществ периферии, и, в большинстве своем, считали, что только социализм может преодолеть проблемы зависимости и слаборазвитости. В то же время, многие сторонники марксизма отказывали депендентистам в принадлежности к марксизму, в то время как депендентисты нередко сами отмечали разрыв между их построения- ми и теорией самого К. Маркса.

В целом вопрос о соотношении теории зависимости и взглядов К. Маркса на перспективы капиталистического развития в неевропейском мире имеет не только сугубо историческое значение и не сводится к типичным для марксистских теоретических дискуссий поискам обоснования истинности современных направлений через преданность ортодоксии. Работы К. Маркса, содержащие в себе концептуальные предпосылки депендентизма, иногда не вполне учтенные самими его теоретиками, могут послужить и важным источником для развития теории зависимости на ее современном этапе.

Обзор литературы

Оглавление

Исследования, напрямую посвященные связи наследия К. Маркса и теории зависимости, нельзя назвать многочисленными. Классические тексты депендентизма содержали в себе отсылки к Марксовым построениям (см., например: Dos Santos 1978: 333–340), но в целом большинство теоретиков зависимости скорее исходило из того, что их работы представляли собой конкретизацию теорий империализма начала ХХ в. к условиям стран «третьего мира», то есть скорее развитие не классического марксизма, а ленинизма и, в меньшей степени, люксембургианства.

Некоторые исследования обнаруживают корни теории зависимости в работах самого К. Маркса, хотя, как правило, и наряду с другими идеями, противоречащими ей (Валлерстайн 2008; Di Meglio, Masina 2013; Ghosh 1993; Katz 2016; Mohri 1979; Pradella 2013; Shanin 1983), а виднейшим автором, пытавшимся проследить депендентистскую аргументацию у К. Маркса был аргентинско-мексиканский философ-марксолог Э. Дуссель, который в каждой из книг своего многотомного исследования различных рукописей, составивших Марксов проект критики политической экономии, отводил по главе, посвященной связи того или иного этапа в работе над «Капиталом» с проблематикой, игравшей центральную роль в теории зависимости (Dussel 1985, 1988, 1990). В то же время некоторые работы, написанные с симпатией к аргументам депендентизма, явным образом акцентируют разрыв с построениями К. Маркса, например, в форме противопоставления марксизма, неадекватно отражающего реальность стран периферии, неомарксизму, под которым и понимается теория зависимости (Foster-Carter 1973).

С другой стороны, практически все критики теории зависимости изнутри марксистской традиции акцентировали разрыв между пониманием капиталистического развития в Марксовой теории и в депендентизме. Например, историк Р. Бреннер, известный своей интерпретацией генезиса капитализма как вероятностного результата классового конфликта в английской деревне, породившей политический марксизм как влиятельное направление в исторической социологии, утверждал, что теория зависимости А.Г. Франка и мир-системный анализ И. Валлерстайна представляют собой «неосмитовский марксизм», подменяющий производственные отношения отношениями обмена и распространяющий определение капитализма на общества, которые не были капиталистическими, так как у собственников средств производства в них отсутствовало стремление к увеличению производительности труда путем технологических инноваций (Brenner 1977). Г. Палма утверждал, что представление о том, что экспансия капитализма в незападные общества, может привести к слаборазвитости, не имеет ничего общего с работами К. Маркса (как сторонника разрушения социальных структур азиатского способа производства, открывающего перспективы развития капитализма) и даже теорией империализма В.И. Ленина, а является развитием конъюнктурной позиции Коминтерна (Palma 1981; см. также схожую аргументацию у Brewer 1990: 25–57; Ramirez-Faria 1991: 1–34). Г. Китчинг в масштабном исследовании теорий развития считал, что теория зависимости воспроизводит основные положения народнического видения капитализма (Kitching 1982: 153–176). Д. Банерджи (Banerjee 1987), И. Вуячич (Vujačić 1988) и Х. Овербек и П. Силва (Overbeek, Silva 1986) находят в работах К. Маркса определенные фрагменты, которые, с их точки зрения, будучи вырванными из контекста, могут напоминать тезисы депендентистов (как другие фрагменты могут напоминать работы других теоретиков, в том числе, представителей теории модернизации), но в целом, тяготеют к точке зрения, что К. Маркс был ближе к теории артикуляции способов производства (еще одно марксистское направление в социологии развития, пик популярности которого пришелся на конец 1970-х — 1980-е годы). Влиятельное исследование Б. Уоррена с говорящим названием «Империализм, первопроходец капитализма» (Warren 1980) мобилизует работы К. Маркса, содержащие позитивную оценку колониализма, для обоснования представления о том, что экспансия капитализма и исторически, и в настоящее время, ведет к выравниваю уровня социально-экономического развития между странами, и, следовательно, империализм способствовал долгосрочному капиталистическому развитию стран «третьего мира».

Наличие столь взаимоисключающих оценок взаимосвязи творчества Маркса и теории зависимости заставляет обратиться к исследованиям, посвященным более широким вопросам его социальной теории. Более обширной является литература, посвященная различным аспектам Марксовых исследований, значимым для теории зависимости, — например, преодолению в его работах методологического национализма в силу подчеркивания значения мирового рынка (Gimm 2016; Pradella 2015), национальному и колониальному вопросу (Anderson 2010; Aricó 2009; Kalmring, Nowak 2017; Lim 1992; Rosdolsky 1991), критике евроцентризма и ориентализма в представлениях К. Маркса об общественном развитии (Блаут 2017; Саид 2006; Biel 2015; Boatča 2015; Chandra 1981; Oculi 1974; Sunar 2014), отказу признавать их даже на ранних этапах его творчества (De Paula 2015; Melotti 1977; Nimtz 2002; Salujian et al. 2013) или их преодолению в поздних Марксовых работах о незападных обществах (Anderson 2010; Aricó 2009; Brown 2010; Davis 1965, 1967; Hudis 1983, 2010; Jani 2002; Katz 1990; Kohan 1998; Lindner 2010; Pradella 2017a, 2017b; Shanin 1983; Stedman Jones 2007).

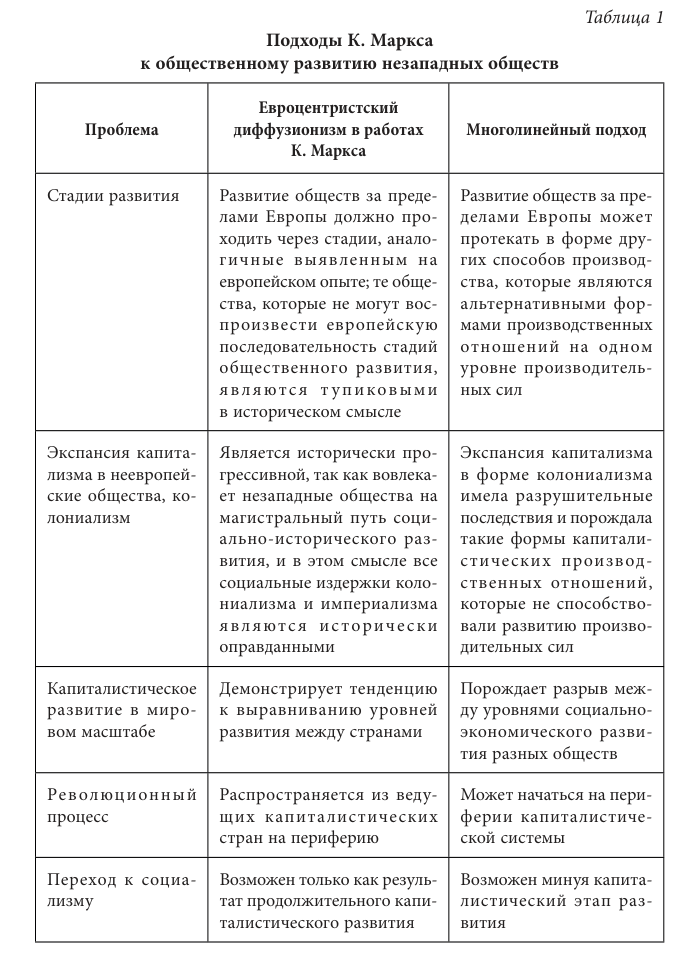

В целом последняя группа исследований, посвященных работам К. Маркса о незападных обществах, позволяет сделать следующий вывод: мы можем выделить в Марксовых работах как евроцентристски диффузионисткий (условное название взято из Блаут 2017, см. также: Blaut 1993; De Paula 2015), так и многолинейный (условное название взято из Anderson 2010; Brown 2010) подходы к общественному развитию незападных обществ (табл. 1).

Как показывают различные исследования творчества К. Маркса, переход к многолинейному подходу как устойчивая тенденция начинает происходить с 1860-х годов (Anderson 2010; Davis 1965, 1967; Katz 1990; Kohan 1998; Lindner 2010; важное исключение — Shanin 1983, согласно которому это происходит уже в 1870-е годы, после выхода первого тома «Капитала», в этом смысле для Т. Шанина «поздний Маркс», изучавший крестьянскую общину, отличается от «зрелого Маркса» как исследователя капиталистического способа производства).

Развитие предпосылок теории зависимости необходимо рассматривать в контексте становления многолинейного подхода в творчестве К. Маркса. Теория зависимости непосредственно связана с двумя из выделенных аспектов его подходов к развитию незападных обществ — оценке экспансии капитализма в форме колониализма и пониманию характера капиталистического развития в мировом масштабе. Изучение предпосылок депендентизма в работах К. Маркса должно учитывать существование двух этих концептуальных подходов к общественному развитию в его трудах, но некоторые из их аспектов (например, понятие и оценка азиатского способа производства или общинных форм землевладения и их перспектив, причины генезиса капитализма в Европе и потенциал самостоятельного перехода к капитализму в незападных обществах в доколониальный период, перспективы антикапиталистических революций на Западе и в незападном мире) являются для данной статьи периферийными темами, которые не рассматриваются специально.

Методология

Данное исследование основывается на принципах философии критического реализма, сформулированной британским философом Р. Баскаром. Для данной статьи значимым является положение о стратификации бытия на области, в основе которой лежит разграничение между областями реального (уровень структур и порождающих механизмов), актуального (уровень вещей и событий) и эмпирического (уровень искусственно сконструированных условий, изолирующих отдельные порождающие механизмы, что возможно только в условиях научных опытов). Наблюдаемые события связаны с действием порождающих механизмов, которые с необходимостью не совпадают с событиями (Collier 1994: 107–135).

Обозначенное выше критико-реалистское понимание характера и структуры бытия предполагает и определенную концепцию науки как отражения реальности (Collier 1994: 137–260). В рамках критического реализма выделяются нетранзитивные объекты науки (механизмы и события, существующие независимо от нашего о них представления) и транзитивные объекты науки (теории, модели, объяснения). Сама наука рассматривается как «общественное производство знания при помощи знания», так как исходным материалом научных объяснений служат предшествующие объяснения, трансформируемые в ходе социальной практики. Получение же научного знания сводится прежде всего к выявлению порождающих механизмов, объясняющих возникновение тех или иных событий.

Следовательно, изучая эволюцию творчества К. Маркса в контексте интересующей нас проблемы, мы должны принимать во внимание не только концептуальные изменения в его теории, но и то, как изменения на уровне нетранзитивных объектов (т. е. социальной реальности) модифицируют транзитивные (т. е. научные построения). Иными словами, открытию либо усилению аргументации в пользу тех или иных порождающих механизмов способствует сама развивающаяся реальность. При этом, как отмечает Р. Баскар: «В период переходов или кризиса порождающие структуры, ранее непрозрачные, становятся более видимыми для агентов. И это… представляет собой частичный аналог роли эксперимента в естественных науках» (Bhaskar 1998: 52).

Работы К. Маркса, посвященные незападным обществам, можно разделить на две большие группы: с одной стороны, теоретические произведения (прежде всего «Капитал» и подготовительные рукописи к нему) и, с другой стороны, журналистские статьи, политические документы, письма. Произведения первой группы можно рассматривать как связанные с движением процесса познания из области актуального в область реального (от фиксации событий к выявлению порождающих механизмов, структур), в то время как произведения второй группы можно рассматривать как связанные, с одной стороны, с первичной фиксацией эмпирических явлений (области актуального), а с другой стороны, с переходом от выявления структур к демонстрации порождения ими событий на поверхности социальной реальности (подобный подход, укорененный в критическом реализме, к пониманию Марксовой методологии исследования как движения от конкретного к абстрактному и снова к конкретному обоснован в Sayer 1979).

Из очерченного выше представления во многом исходят Н. Коан и Лим Джихём в своих исследованиях эволюции теории социоисторического развития у Маркса. Каждый из них выделяет по три уровня в данной теории: философский, научный и политический у Н. Коана (Kohan 1998: 237) и материалистическое понимание истории (первый уровень), теория империализма и многолинейная концепция исторического развития (вместе формирующие промежуточный уровень) и анализ национальных движений в мировой истории (третий уровень) (Lim 1992: 165), подчеркивая ключевую роль промежуточного уровня, связанного с выявлением структурных порождающих механизмов.

Следовательно, можно предположить следующую логику развития Марксовой концепции социальных изменений в незападных обществах и ее перехода от евроцентристски диффузионистского к многолинейному подходу:

1. Ранние работы Маркса о незападных обществах, соответствующие евроцентристски диффузионистскому подходу, представляли собой первичную фиксацию эмпирических сведений о происходящих в них процессах, которая сочеталась с унаследованными от предшествующих теоретиков представлениями о природе социальных отношений в незападных обществах.

2. По мере углубления в проект критики политической экономии, Маркс открывал структурные механизмы капиталистического способа производства, способствующие слаборазвитости колонизируемых обществ. Параллельно развивавшиеся в этих странах национально-освободительные движения и классовые конфликты, фиксировавшиеся им в политических работах, выступали факторами, делавшими структуры «более видимыми для агентов», т. е. способствовали теоретическому осмыслению особенностей социальных изменений в этих странах и общих закономерностей капитализма.

3. Более поздние публицистические работы и письма Маркса, характеризовавшиеся существенной сменой позиций в отношении текущих событий в неевропейских обществах и соответствовавшие многолинейному подходу, являлись результатом изменения теоретических установок и иллюстрируют изменение в понимании закономерностей развития капитализма в мировом масштабе, не нашедшее полного теоретического завершения в Марксовых теоретических текстах в силу незавершенности его многотомного проекта критики политической экономии.

Конкретными методами истории социологии, которые используются для реконструкции взаимосвязи работ Маркса и теории зависимости, являются такие методы как описательный, сравнительно-исторический (изучение «социологических фактов как в тесной связи с исторической обстановкой их возникновения и действия, так и в их качественном изменении на различных этапах» — Городяненко 1999: 142), ретроспективный («изучение процесса движения мысли исследователя от современности к прошлому» — Городяненко 1999: 143) методы и метод актуализации («определение ценности социологических знаний для нынешнего будущего времени» — Городяненко 1999: 143).

Евроцентристски диффузионистский подход в работах К. Маркса

Классическими примерами, иллюстрирующими евроцентристски диффузионистский подход в работах К. Маркса (и Ф. Энгельса), являют- ся «Манифест коммунистической партии» (1848 г.) и ряд статей, посвященных Индии, написанных в 1853 г. для газеты «New York Daily Tribune».

«Манифест коммунистической партии», открывающийся гимном динамизму капиталистического способа производства, содержит в себе следующую характеристику экспансии капитализма за пределы Европы: «Буржуазия быстрым усовершенствованием всех орудий производства и бесконечным облегчением средств сообщения вовлекает в цивилизацию все, даже самые варварские, нации. Дешевые цены ее товаров — вот та тяжелая артиллерия, с помощью которой она разрушает все китайские стены и принуждает к капитуляции самую упорную ненависть варваров к иностранцам. Под страхом гибели заставляет она все нации принять буржуазный способ производства, заставляет их вводить у себя так называемую цивилизацию, то есть становиться буржуа. Словом, она создает себе мир по своему образу и подобию.

Буржуазия подчинила деревню господству города. Она создала огромные города, в высокой степени увеличила численность городского населения по сравнению с сельским и вырвала таким образом значительную часть населения из идиотизма деревенской жизни. Так же как деревню она сделала зависимой от города, так варварские и полуварварские страны она поставила в зависимость от стран цивилизованных, крестьянские народы — от буржуазных народов, Восток — от Запада» (Маркс, Энгельс 1955a: 428).

В данном фрагменте показательны следующие моменты: докапиталистические общества за пределами Европы характеризовались как варварские, а экспансия капитализма отождествлялась с распространением цивилизации; при этом, капитализм рассматривался как сила, творящая «мир по своему образу и подобию». Показательно и явно негативное отношение к крестьянству, выраженное в словосочетании «идиотизм деревенской жизни». Несколькими страницами далее К. Маркс и Ф. Энгельс подчеркивают реакционный характер сопротивления докапиталистических классов экспансии капитализма: «Средние сословия: мелкий промышленник, мелкий торговец, ремесленник и крестьянин — все они борются с буржуазией для того, чтобы спасти свое существование от гибели, как средних сословий. Они, следовательно, не революционны, а консервативны. Даже более, они реакционны: они стремятся повернуть назад колесо истории» (Маркс, Энгельс 1955a: 434).

По существу, К. Маркс и Ф. Энгельс сформулировали здесь в неявной форме ряд идей, типичных для теорий модернизации: это и противопоставление традиционного общества современному (в данном случае сквозь призму категорий цивилизации и варварства), и представление о единообразном характере капиталистических отношений, развивающихся под влиянием экспансии капитализма. Хотя в приведенной цитате прямо говорилось о зависимости одних стран от других, это употребление понятия зависимости принципиально отличалось от того, как оно используется в теории зависимости, так как подчеркивался «варварский» и «крестьянский», то есть докапиталистический характер зависимых стран, идея того, что могут существовать специфически капиталистические формы зависимости на этом этапе еще не фигурировала.

В целом «Манифест коммунистической партии» является работой, на основании которой К. Маркс характеризуется как теоретик модернизации и выразитель мировоззрения модернизма (Avineri 1969; Berman 1982: 87–129; Therborn 2008: 68–70). Й. Терборн подчеркивает, что сама категория модерна или современности играла существенную роль в работах К. Маркса: «Из первых восьми страница «Манифеста коммунистической партии», изданного в Werke (немецком издании Сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса. — Ю.Д.), мы узнаем о «современной промышленности» (трижды), «современном буржуазном обществе» (дважды), «современной буржуазии» (дважды), «современных рабочих» (дважды) и по одному разу о «современной государственной власти», «современных производительных силах» и «современных производственных отношениях» (Therborn 2008: 69).

Авторы, рассматривающие К. Маркса как теоретика модернизации, подчеркивают двойственный, диалектический характер понимания Марксом современности, имеющей как эмансипативное, так и эксплуататорское измерение. При этом, в оценке К. Марксом экспансии капитализма в колониальные страны им изначально подчеркивался первый, эмансипативный аспект.

Это хорошо видно на примере работ К. Маркса, посвященных британскому владычеству в Индии. Маркс характеризовал его как «единственную социальную революцию, пережитую когда-либо Азией» (Маркс 1957a: 135), до которой Индия не имела своей истории как таковой (Маркс 1957b: 224) (т. е. не знала общественного развития, а сталкивалась только со сменяющими друг друга завоевателями). Как подчеркивал К. Маркс: «Англии предстоит выполнить в Индии двоякую миссию: разрушительную и созидательную, — с одной стороны, уничтожить старое азиатское общество, а с другой стороны, заложить материальную основу западного общества в Азии» (Маркс 1957b: 224), при этом, разрушительная миссия, связанная с ликвидацией общинного землевладения, характеризовалась К. Марксом как, в основном, осуществленная, пусть и с большими, но исторически оправданным социальными издержками («Разве буржуазия когда-либо делала больше?» (Маркс 1957b: 228)). Что касается созидательной миссии, то К. Маркс подчеркивал, что Англия «не обнаружила до сих пор каких-либо попыток преобразовать» индийское общество (Маркс 1957a: 132) и что «страницы истории господства англичан в Индии едва ли говорят о чем-либо, кроме разрушения; их созидательная работа едва заметна за грудой развалин» (Маркс 1957b: 225). Последствия внедряемых англичанами социальных инноваций, таких как железные дороги, телеграф, политическое объединение территории, современная армия, формы частного землевладения и свобода печати (Маркс 1957b: 225–228), рассматриваются К. Марксом как предпосылки перехода к капитализму европейского образца. Внедрение железных дорог должно было породить собственную промышленность, а та, в свою очередь, должна разрушить кастовую социальную структуру, и тем самым, устранить основные предпосылки для развития Индии (Маркс 1957b: 227–228). Как отмечает Б. Чандра: «Развитие капитализма в Индии, которое Маркс обсуждал в своих статьях 1853 г., было главным образом проекцией, возможной гипотезой относительно того, что должно было случиться, теоретическим конструктом, основанным на теоретических предположениях о том, что капитализм будет порождать свое зеркальное отражение в колонии (курсив в оригинале. — Ю.Д.). Оно не было по своей сути фактическим наблюдением или эмпирическими данными, связанными с теорией, на которых можно было бы выстраивать дальнейшую теорию» (Chandra 1981: 45).

Можно сделать вывод, что в своих работах конца 1840-х — начала 1850-х годов К. Маркс исходил из представления о диффузии капитализма, который, вовлекая «варварские» общества в «цивилизацию», будет порождать социально-экономические отношения, сущностно аналогичные европейскому капитализму. Диффузионистский подход к динамике капитализма сочетался у К. Маркса с евроцентристскими и ориенталистскими представлениями о характере социальных отношений в странах Востока, которые он заимствовал из домарксистской социальной философии и философии истории, в частности из работ Н. Макиавелли, Ж. Бодена, Ш. Л. Монтескьё, А. Смита, Дж.С. Милля и, в особенности, Г.В.Ф. Гегеля, а также из книги врача и путешественника Ф. Бернье (Sunar 2014: 35–42). Гегелевская концепция «неисторических народов» переносилась ближайшим соратником К. Маркса Ф. Энгельсом и на ситуацию в Европе и Америке, и он не только подвергал яростной критике европейские национальные движения наций, не поддержавшие «весну народов», отказывая им в праве на государственность, но и оправдывал завоевание Калифорнии Соединенными Штатами «в интересах цивилизации» (Энгельс 1957: 292; марксистскую критику работ Энгельса о «неисторических народах» см. в: Rosdolsky 1991).

Таким образом, в этот период своего творчества, К. Маркс и Ф. Энгельс были склонны рассматривать роль колониализма и империализма как исторически прогрессивную. Хотя колониальная экспансия и была связана со значительными социальными потрясениями и страданиями, она в конечном счете осуществляла историческую миссию вовлечения незападных, а также лишенных государственности европейских народов в процесс их капиталистического и цивилизационного развития, за рамками которого они были лишены своего исторического бытия. По сути, данное телеологическое представление об историческом процессе за пределами ядра капиталистического развития, воспроизводило позиции тех философов, которых они сами критиковали, когда речь шла о Германии: «в искажённо-спекулятивном представлении делу придаётся такой вид, будто последующая история является целью для предшествующей, будто, например, открытие Америки имело своей основной целью — вызвать к жизни французскую революцию. Благодаря этому история приобретает свои особые цели и превращается в некое «лицо наряду с другими лицами» (как-то: «Самосознание», «Критика», «Единственный» и т. д.). На самом же деле то, что обозначают словами «назначение», «цель», «зародыш», «идея» прежней истории, есть не что иное, как абстракция от позднейшей истории, абстракция от того активного влияния, которое оказывает предшествующая история на последующую» (Маркс, Энгельс 1955b: 45; см. также: Маркс, Энгельс 1955c: 102; Маркс 1957c: 119.). Пока проблематика неевропейских обществ находилась на периферии их исследовательских интересов, в своих оценках этих обществ они воспроизводили домарксистские позиции, отвергнутые ими на уровне своей социальной теории.

Выявление механизмов слаборазвитости капитализма

По мнению Х. Дэвиса, ключевую роль в смене позиции К. Маркса относительно роли капитализма в незападном мире сыграл его проект критики политической экономии (Davis 1967), в то время как, с точки зрения Т. Шанина, «Капитал» воспроизводит все ту же диффузионистскую и эволюционистскую логику, уже продемонстрированную в «Манифесте коммунистической партии» и статьях 1853 г. об Индии (Shanin 1983:5), что связано с хорошо известным фрагментом из предисловия к этой работе: «Страна, промышленно более развитая, показывает менее развитой стране лишь картину ее собственного будущего» (Маркс 1960:9). На первый взгляд, Маркс здесь действительно исходит из все той же логики единообразности капиталистического развития, продемонстрированной им ранее. Впрочем, как отмечают Д. Сэйер и Ф. Корриган, Маркс обосновывал здесь актуальность его книги, написанной преимущественно на английском материале, для условий Германии, также уже вставшей на тот момент на путь индустриального капиталистического развития, но это не означало, что этот тезис был применим к тем странам, где этого еще не случилось (Sayer, Corrigan 1983:79).

В целом в тексте «Капитала» и подготовительных рукописей к нему можно обнаружить ряд положений, которые роднят эти работы с более поздними идеями теории зависимости.

1. Роль мирового рынка. Как подчеркивает К. Маркс, «мировой рынок сам образует основу этого способа производства» (Маркс 1961a: 366), «тенденция к созданию мирового рынка дана непосредственно в самом понятии капитала» (Маркс 1968: 385) «Абстрактное богатство, стоимость, деньги — следовательно, абстрактный труд — развиваются в той мере, в какой конкретный труд превращается в охватывающую мировой рынок совокупность различных видов труда. Капиталистическое производство покоится на стоимости, или на развитии содержащегося в продукте труда как труда общественного. Но это [возможно] лишь на основе внешней торговли и мирового рынка. Таким образом, внешняя торговля и мировой рынок являются как предпосылкой, так и результатом капиталистического производства» (Маркс 1964: 262). Здесь важно то, что капитализм с самого начала рассматривается К. Марксом как мировая система, иными словами, неправомерны утверждения, что К. Маркс был методологическим националистом, и что производственные отношения капитализма должны в основе своей рассматриваться в национальных границах. Известный фрагмент из первого тома «Капитала», в котором К. Маркс «отвлекается от внешней торговли» и «весь торгующий мир рассматривает как одну нацию» (Маркс 1960: 594) свидетельствует не о методологическом национализме, а, наоборот, о его глобальном понимании капитализма (Gimm 2016: 230; Pradella 2015: 155). Такое видение оказывается в целом ближе к теории зависимости (и мир-системному анализу), чем к их критикам с «ортодоксальных» позиций, считавших, что теория зависимости подменяет рассмотрение производственных отношений отношениями обмена (Brenner 1977).

2. Формальное подчинение труда капиталу. К. Маркс разграничивал понятия формального и реального подчинения труда капиталу, связанные соответственно с процессом производства абсолютной и относительной прибавочной стоимости. При этом, он отмечал, что это — «всеобщая форма всякого капиталистического процесса производства; но это есть, вместе с тем особенная форма наряду с развитым специфически-капиталистическим способом производства, так как последний заключает в себе первую, между тем, как первая вовсе не обязательно заключает в себя последнюю» (Маркс 1974: 74–75; курсивы в оригинале. — Ю.Д.). Иными словами, К. Маркс явно говорит о том, что формальное подчинение труда капиталу, при котором капитал осуществляет руководство трудом, уже является формой капиталистического производства. Она может сосуществовать параллельно с реальным подчинением труда капиталу, в рамках которого капитал преобразует технологический процесс производства, но неправильно рассматривать ее как еще не вполне капиталистическую, и неправильно исходить из телеологического и историцистского представления о неизбежном вытеснении формального подчинения реальным (Das 2012; Harootunian 2015). Будучи вовлеченными в мировой рынок, докапиталистические формы эксплуатации рабочей силы приобретают характер формального подчинения труда капиталу (Маркс 1960: 247; Маркс 1968: 505; Маркс 1963a: 329). Этот вопрос имеет важное значение с точки зрения возможности характеристики обществ периферии как капиталистических. Типичная позиция критиков теории зависимости заключалась в том, что в полной мере капиталистической формой производства можно считать только реальное подчинение труда капиталу и производство относительной прибавочной стоимости, поэтому понятие зависимого или периферийного капитализма, в котором эти условия не выполняются или выполняются не в полной мере, просто лишено смысла, так как речь идет о докапиталистическом обществе (Brenner 1977). Приведенная выше цитата К. Маркса показывает явную неправомерность такой трактовки.

3. Международное разделение труда. Обозначенная выше тенденция к параллельному сосуществованию абсолютной и относительной прибавочной стоимости порождает и дифференциацию капитализма на зоны индустриального и сельскохозяйственного производства под влиянием внедрения машинного производства: «Создается новое, соответствующее расположению главных центров машинного производства международное разделение труда, превращающее одну часть земного шара в область преимущественно земледельческого производства для другой части земного шара как области преимущественно промышленного производства» (Маркс 1960: 462), что в целом соответствовало центро-периферийному разделению до активной индустриализации периферии начиная с 1970-х годов.

4. Неэквивалентный обмен. Сосуществование формального и реального труда капиталу ведет к возникновению различий в органическом строении капитала, то есть соотношении постоянного и переменного капитала, что, в свою очередь, ведет к тому, что происходит перераспределение прибавочной стоимости в пользу капиталов с более высоким органическим строением в условиях выравнивания средней нормы прибыли. Учитывая, что органическое строение капитала в целом является неравным и между разными странами, это ведет к тому, что «Внутри одной страны потеря и выигрыш выравниваются. Не так обстоит дело во взаимоотношениях между различными странами. И даже с точки зрения теории Рикардо, — чего Сэй не замечает, — три рабочих дня одной страны могут обмениваться на один рабочий день другой страны. Закон стоимости претерпевает здесь существенную модификацию. Или рабочие дни различных стран могут относиться друг к другу так, как внутри одной страны квалифицированный, сложный труд относится к неквалифицированному, простому труду. В этом случае более богатая страна эксплуатирует более бедную даже тогда, когда последняя выгадывает от обмена» (Маркс 1964: 104–105, см. также: Маркс 1969: 384). Эти аспекты теории К. Маркса были детально раскрыты Э. Дусселем, показавшим тенденцию к формированию национальных капиталов (Dussel 1985: 371–413) и перераспределению прибавочной стоимости между национальными капиталами (Dussel 1988: 312–361).

5. Сверхэксплуатация рабочей силы. Неэквивалентый обмен представляет собой результат конкуренции между капиталами, который трансформируется в сверхэксплуатацию рабочей силы (т. е. ее покупку по цене ниже ее стоимости), к которой более слабые капиталы вынуждены прибегать для компенсации потерь прибавочной стоимости в пользу более сильных. К. Маркс явно оговаривал возможность подобного явления (Маркс 1963a: 4; Маркс 1961a: 258), якобы по определению невозможного с точки зрения критиков теории зависимости (Larraín 1989: 129). Данный аспект теории Маркса, связанный с рассмотрением сверхэксплуатации и ее последствий для социально-классовой структуры периферийных стран, рассматривался подробно Р. Марини (Marini 1973), и его последователями.

6. Всеобщий закон капиталистического накопления, «поддерживающий относительное перенаселение, или промышленную резервную армию, в соответствие с размерами и энергией накопления», и который «обуславливает накопление нищеты, соответственное накоплению капитала. Следовательно, накопление богатства на одном полюсе есть в то же время накопление нищеты, муки труда, рабства, невежества, огрубения и моральной деградации на противоположном полюсе, т. е. на стороне класса, который производит свой собственный продукт как капитал» (Маркс 1960: 660). Как показал К. Маркс, относительное перенаселение при капитализме существует в трех формах — текучей (связанной с циклической безработицей), скрытой (порождаемой разорением сельского населения и разрушением крестьянского уклада жизни) и застойной (вызванной уязвимым и нестабильным, как формулируют сегодня, «прекарным» характером труда). Данное явление также рассматривается К. Марксом не в рамках отдельно взятой страны, а с точки зрения взаимоотношений метрополий и колоний, что совершенно очевидно, так как К. Маркс включает в рассмотрение этого закона ситуацию в Ирландии (Маркс 1960: 709–724) и в более общем смысле колоний в целом (Маркс 1960: 655). Относительное перенаселение / резервная армия труда непропорционально более значимо представлены на периферии, что обуславливает как большую степень эксплуатации активной армии труда, вынужденной непосредственно конкурировать с резервной, так и саму роль периферии как резервной армии труда по отношению к рабочей силе центра (Pradella 2013; Foster et al. 2011).

Таким образом, можно сделать вывод, что К. Марксом были сформулированы важные идеи, касающиеся существования специфически капиталистической слаборазвитости, выводимой из закономерностей капитализма как способа производства и мировой системы, и принципиально несводимых к взаимоотношениям капиталистических и докапиталистических обществ. Безусловно, было бы преувеличением сказать, что К. Маркс создал теорию слаборазвитого капитализма или отношений между центром и периферией в рамках капитализма как мировой системы, но это не означает, что подобные поиски были в принципе чужды ему. Приведенные свидетельства показывают, что К. Маркс высказывал в тех или иных фрагментах своих работ, посвященных критике политической экономии, идеи, которые в дальнейшем развивались представителями теории зависимости, но не делал этого действительно системно. По всей видимости, это можно объяснить незавершенным характером его работы, т. н. называемого «плана шести книг», в котором тема мирового рынка должна была рассматриваться уже в последнем томе (Маркс 1959: 5). Тем не менее работа над «Капиталом» привела к существенной переоценке политических позиций К. Маркса применительно к колониальным и незападным странам, что заставляет рассматривать их как составные части единого процесса перехода от евроцентристски диффузионистского к многолинейному подходу.

Критика колониализма в политических работах и письмах

Помимо работы над политэкономическим и социологическим проектом критики политической экономии, на переосмысление К. Марксом роли колониализма оказывали влияние и другие политические и интеллектуальные факторы, такие как восстания тайпинов в Китае и сипаев в Индии (Ravi 2002; Pradella 2017a), борьба против рабства в США (Anderson 2010), развитие ирландского национально-освободительного движения (Anderson 2010; Katz 1990; Lindner 2010), народническое движение в России (Shanin 1983; Wada 1983), поражение Парижской коммуны и кризис социалистического движения в Германии и Англии (D’Elia 2018), открытие предыстории классового общества и новые исследования по общинным формам землевладения (Anderson 2010; Shanin 1983). В целом все эти события привели к серьезному переосмыслению предшествующего подхода к развитию незападных обществ, включая российское (Маркс 1961b; 1961c), и переходу к тому, что можно назвать многолинейный подходом к общественному развитию, полная характеристика которого находится за рамками данной статьи (Anderson 2010; Brown 2010).

Наибольший интерес с точки зрения темы данного исследования представляет переосмысление К. Марксом влияния колониализма на развитие периферии, продемонстрированное им на примере позиций по ирландскому и индийскому вопросам.

Политическая позиция Маркса по ирландскому вопросу явно опирается на исследование развития капитализма в условиях колониализма в Ирландии в «Капитале». К. Маркс писал Ф. Энгельсу: «Прежде я считал отделение Ирландии от Англии невозможным. Теперь я считаю его неизбежным, хотя бы после отделения дело и пришло к федерации. …Ни в одной другой европейской стране чужеземное господство не принимает такой прямой формы экспроприации коренных жителей» (Маркс 1963b: 318), а в дальнейшем провозгласил программу освобождения Ирландии, предполагавшую самоуправление и независимость от Англии, аграрную революцию и покровительственные тарифы против Англии (Маркс 1963c: 338). Подобный подход явно не похож на апологию свободной торговли в «Манифесте коммунистической партии». Ф. Энгельс же утверждал в письме Марксу, что «английское нашествие отняло у Ирландии всякую возможность развития и отбросило ее на столетия назад» (Энгельс 1964: 349), а в статье 1885 г. сформулировал понимание, по существу, распространявшее логику центро-периферийных отношений между Англией и Ирландией на всю капиталистическую систему: «Англия должна была стать «мастерской мира»; все другие страны должны были стать для Англии тем, чем уже была Ирландия, — рынками сбыта для ее промышленных изделий, снабжающими ее, со своей стороны, сырьем и продовольствием. Англия — великий промышленный центр сельскохозяйственного мира, то промышленное солнце, вокруг которого вращается постоянно увеличивающееся число Ирландий, производящих зерно и хлопок» (Энгельс 1961: 199).

Явно произошел и пересмотр К. Марксом оптимистических позиций относительно развития капитализма в Индии. Например, в третьем наброске письма В. Засулич К. Маркс писал: «Что касается, например, Ост-Индии, то все, за исключением разве сэра Г. Мейна и других людей того же пошиба, знают, что там уничтожение общинной собственности на землю было лишь актом английского вандализма, толкавшим туземный народ не вперед, а назад» (Маркс 1961b: 417). Иными словами, К. Маркс однозначно перестал рассматривать британский колониализм как выполняющий двойную, разрушительную и созидательную, миссии.

По всей видимости, позицию К. Маркса, сформулированную применительно к Польше, о которой сообщает в своей статье Ф. Энгельс, можно в целом применить к возникающей в 1860–1870-е годы логике соотношения национального и классового угнетения: «Пока жизнеспособный народ скован чужеземным захватчиком, он по необходимости направляет все свои силы, все свои стремления, всю свою энергию против внешнего врага; и пока его внутренняя жизнь остается, таким образом, парализованной, он не в состоянии бороться за социальное освобождение» (Энгельс 1961b: 555).

Тем не менее, было бы ошибкой и радикально осовременивать позднюю позицию К. Маркса и Ф. Энгельса применительно к негативному влиянию колониализма на перспективы самостоятельного капиталистического развития, так как она оставалась не во всем применима к условиям, которые пыталась объяснить теория зависимости. Ключевым отличием здесь является то, что теория зависимости развивалась в условиях упадка прямых политических форм колониализма, и более того, разрабатывалась, главным образом, в странах, освободившихся от прямой колониальной зависимости за несколько десятилетий до того, как начали выходить основные теоретические работы К. Маркса и Ф. Энгельса. Отсутствие содержательных оценок слаборазвитости капитализма в Латинской Америке связывают с критическим отношением К. Маркса к С. Боливару (которого он рассматривал как представителя бонапартизма) и в целом латиноамериканским государствам, существовавшим в условиях слабых гражданских обществ (Aricó 2009).

Выводы

Как показывает проведенное исследование, понимание К. Марксом капиталистического развития в неевропейском мире нельзя сводить к оптимистичным прогнозам конца 1840-х — начала 1850-х годов. Можно проследить определенную преемственность между подходом К. Маркса к изучению капиталистического способа производства и более поздними построениями депендентистов, исходивших из тенденции капитализма к порождению специфической формы зависимого капитализма в рамках формирования центро-периферийной иерархии в мировой капиталистической системе. Вопреки утверждению Г. Стендмана-Джонса о том что «поздние работы Маркса о неевропейском и докапиталистическом мире ни в каком значимом смысле не были предвестниками марксистских дебатов об империализме» (Stedman Jones 2007: 204), К. Марксом, пусть и во фрагментарной и несистематизированной форме, были сформулированы положения о глобальном характере капитализма, параллельном сосуществовании различных форм капитализма, международном разделении труда на основе аграрной и индустриальной специализации, неэквивалентном обмене и сверхэксплуатации рабочей силы, что в целом позволяет рассматривать выявленный им всеобщий закон капиталистического накопления не только в рамках отдельных обществ, но и в мировом масштабе. Этот вклад К. Маркса значим для современности в силу того, что существенная часть работ, написанных с позиций депендентизма, остались на уровне описания ее поверхностных форм, ее фиксации как воспроизводимой в истории эмпирической закономерности, а не ее механизмов. В условиях постепенного возрождения теории зависимости работы К. Маркса остаются серьезным ресурсом, задающим направление теоретического поиска.

Данное понимание капитализма сочеталось у К. Маркса с переосмыслением специфики развития незападных стран. В его позднем творчестве произошел постепенный отказ от евроцентризма и диффузионизма, что связано как с более глубоким пониманием капитализма, так и с реакцией на актуальные политические события. Такое понимание социально-исторических изменений в незападном мире, при котором народы этих стран перестают быть заложниками «хитрости разума», оказывается ближе и к основным идеям Марксовой социальной теории.

Литература

Блаут Дж. М. (2017) Марксизм и евроцентристский диффузионизм. Спільне: журнал соціальної критики [https://commons.com.ua/uk/marksizm- i-evrotsentristskij-diffuzionizm/] (дата обращения: 5.10.2018).

Валлерстайн И. (2008) Маркс и слаборазвитость. Социология: теория, методы, маркетинг, 1: 50–66.

Городяненко В.В. (1999) Историография социологии? Социологические исследования, 3: 140–144.

Иванов Д.В. (2002) Императив виртуализации. Современные теории общественных изменений. СПб.: Изд-во СПбГУ.

Йоас Х., Кнёбль В. (2011) Социальная теория. Двадцать вводных лекций. СПб.: Алетейя.

Маркс К. (1957a) Британское владычество в Индии. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. 9. М.: Госполитиздат: 130–136.

Маркс К. (1957b). Будущие результаты британского владычества в Индии. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. 9. М.: Госполитиздат: 224–230.

Маркс К. (1957c) Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. 8. М.: Госполитиздат: 115–217.

Маркс К. (1959) К критике политической экономии. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. 13. М.: Госполитиздат: 1–167.

Маркс К. (1960). Капитал. Критика политической экономии. Кн. I. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. 23. М.: Госполитиздат: 1–784.

Маркс К.(1961a) Капитал. Критика политической экономии. Кн. III. Ч. I. Сочинения. 2-е изд. Т. 25. Ч. I. М.: Госполитиздат: 3–505.

Маркс К. (1961b) Наброски ответа на письмо В.И. Засулич. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. 19. М.: Госполитиздат: 400–421.

Маркс К. (1961с) Письмо в редакцию «Отечественных записок». Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. 19. М.: Госполитиздат: 116–121.

Маркс К. (1963a) Теории прибавочной стоимости (IV том «Капитала»). Ч. II. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. 26. Ч. II. М.: Госполитиздат: 3–660.

Маркс К. (1963b) Маркс — Энгельсу, 2 ноября 1867 года. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. 31. М.: Госполитиздат: 316–318.

Маркс К. (1963c) Маркс — Энгельсу. 30 ноября 1867 года. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. 31. М.: Госполитиздат: 336–339.

Маркс К. (1964) Теории прибавочной стоимости (IV том «Капитала»). Ч. III. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. 26. Ч. III. М.: Госполитиздат: 3–660.

Маркс К. (1968) Экономические рукописи 1857–1859 годов. Ч. I. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. 46. Ч. I. М.: Госполитиздат: 3–408.

Маркс К. (1969) Экономические рукописи 1857–1859 годов. Ч. II. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. 46 Ч. II. М.: Госполитиздат: 5–521.

Маркс К. (1974) Результаты непосредственного процесса производства. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. 49. М.: Госполитиздат: 3–136.

Маркс К., Энгельс Ф. (1955a) Манифест коммунистической партии. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. 4. М.: Госполитиздат: 419–459.

Маркс К., Энгельс Ф. (1955b) Немецкая идеология. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. 3. М.: Госполитиздат: 7–544.

Маркс К., Энгельс Ф. (1955c) Святое семейство. Маркс К., Энгельс Ф. Со- чинения. 2-е изд. Т. 3. М.: Госполитиздат: 3–230.

Масловский М.В. (2008) Современные теории модерна и модернизации. Социологический журнал, 2: 31–41.

Саид Э. (2006) Ориентализм. Западные концепции Востока. СПб.: Русский мір.

Энгельс Ф. (1957) Демократический панславизм. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. 6. М.: Госполитиздат: 289–306.

Энгельс Ф. (1961a) Англия в 1845 и 1885 годах. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. 21. М.: Госполитиздат: 198–205.

Энгельс Ф. (1961b) За Польшу. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. 18. М.: Госполитиздат: 553–556.

Энгельс Ф. (1964) Энгельс — Марксу, 19 января 1870 года. Маркс К., Эн- гельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. 18. М.: Госполитиздат: 347–349.

Anderson K.B. (2010) Marx at the Margins: On Nationalism, Ethnicity, and Non-Western Societies. Chicago: The University of Chicago Press.

Aricó J. (2009) Marx y América Latina. Buenos Aires: Fondo de cultura económica.

Avineri S. (1969) Marx and modernization. The Review of Politics, 31(2): 172–188.

Banerjee D. (1987) The historical problematic of Third World development. Social Scientist, 15(8/9): 3–46.

Berman M. (1982) All that is Solid Melts into Air: The Experience of Modernity. N.Y.: Penguin Books.

Bhaskar R. (1998) The Possibility of Naturalism: A Philosophical Critique of Contemporary Human Sciences. L.: Routledge.

Biel R. (2015) Eurocentrism and the Communist Movement. Montreal: Kersplebedeb.

Blaut J.M. (1993) The Colonizer’s Model of the World: Geographical Diffusionism and Eurocentric History. N.Y.: The Guilford Press.

Blomström M., Hettne B. (1984) Development Theory in Transition: The Dependency Debate and Beyond: Third World Responses. L.: Zed Books.

Boatča M. (2015) Global Inequalities Beyond Occidentalism. Farham: Ashgate.

Brenner R. (1977) The Origins of Capitalist Development: A Critique of Neo-Smithian Marxism. New Left Review, I/104: 25–92.

Brewer A. (1990) Marxist Theories of Imperialism: A Critical Survey. L.: Routledge.

Brown H. (2010) Multilinearism, contingency, and resistance: reevaluating Marx on historical development in precapitalist societies. New Political Science, 32(3): 345–366.

Chandra B. (1981) Karl Marx, his theories of Asian societies, and colonial rule. Review (Fernand Braudel Center), 5(1): 13–91.

Collier A. (1994) Critical Realism: An Introduction to Roy Bhaskar’s Philosophy. L.: Verso.

D’Elia N. (2018) Disillusioned with the labour movement: late Marx and the prospects of evolution in Western Europe. International Critical Thought, 8(2): 264–276.

Das R.J. (2012) Reconceptualizing capitalism: Forms of subsumption of labor, class struggle, and uneven development. Review of Radical Political Economics, 44(2): 178–200.

Davis H.B. (1965) Nations, colonies and social classes: The position of Marx and Engels. Science and Society, 29(1): 26–43.

Davis H.B. (1967) Capital and imperialism. A landmark in Marxist theory. Monthly Review, 19(4), 59–73.

De Paula P.G. (2015) Main interpretations of Marx’s notion of development: a critical review. Science and Society, 79(4): 582–609.

Di Meglio M., Masina P. (2013) Marx and underdevelopment. In: Fine B., Saad- Filho A. (eds.) The Elgar Companion to Marxist Economics. Chetlenham: Elgar: 206–211.

Dos Santos T. (1978) Imperialismo y dependencia. México: Era.

Dussel E. (1985) La producción teórica de Marx. Un comentario a los Grundrisse. México: Siglo XXI.

Dussel E. (1988) Hacia un Marx desconocido. Un comentario de los Manuscritos del 61–63. México: Siglo XXI.

Dussel E. (1990) El último Marx (1863–1882) y la liberación latinoamericana. México: Siglo XXI.

Foster J. B., McChesney R. W., Jonna R. J. (2011) The global reserve army of labor and the new imperialism. Monthly Review, 63(6): 1–31.

Foster-Carter A. (1973) Neo-Marxist approaches to development and under- development. Journal of Contemporary Asia, 3(1): 7–33.

Ghosh B.N. (1993) Karl Marx on development and underdevelopment. Indian Economic Journal, 40(4): 13–23.

Gimm G.H. (2016) Marx as a thinker of ‘the global’: the evolution of Marx’s concept of the world market and its place in a broader intellectual context. Marxism 21, 13(3): 210–241.

Harootunian H. (2015) Marx after Marx: History and Time in the Expansion of Capitalism. N.Y.: Columbia University Press.

Hout W. (2016) Classical approaches to development: modernisation and dependency. In: Gruger J., Hammett D. (eds.) The Palgrave Handbook of International Development. Basingstoke: Palgrave Macmillan: 21–39.

Hudis P. (1983) The Third World road to socialism: new perspectives on Marx’s writings from his last decade. Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East, 3(1): 38–52.

Hudis P. (2010) Accumulation, imperialism, and pre-capitalist formations: Luxemburg and Marx on the non-Western world. Socialist Studies / Études socialistes, 6(2): 75–91.

Jani P. (2002) Karl Marx, Eurocentrism, and the 1857 Revolt in British India. In: Bartolovich C., Lazarus N. (eds.) Marxism, Modernity and Postcolonial Studies. Cambridge: Cambridge University Press: 81–97.

Kalmring S., Nowak A. (2017) Viewing Africa with Marx: remarks on Marx’s fragmented engagement with the African continent. Science and Society, 81(3): 331–347.

Katz S. (1990) The problems of Europocentrism and evolutionism in Marx’s writings on colonialism. Political Studies, 38(4): 672–686.

Katz C. (2016) Marx y la periferia. Rebelión [http://www.rebelion.org/noticia. php?id=210447] (дата обращения 5.10.2018)

Kitching G. (1982) Development and Underdevelopment in Historical Perspective: Populism, Nationalism and Industrialisation. L.: Routledge.

Kohan N. (1998) Marx en su (Tercer) Mundo. Hacia un socialismo no colonizado. Buenos Aires: Biblos.

Larraín J. (1989) Theories of Development: Capitalism, Colonialism and Dependency. Cambridge: Polity Press.

Lim J.-H. (1992) Marx’s theory of imperialism and the Irish national question. Science and Society, 56(2): 163–178.

Lindner K. (2010) Marx’s Eurocentrism. Postcolonial studies and Marx scholarship. Radical Philosophy, 161: 27–41.

Marini R.M. (1973) Dialéctica de la Dependencia. México: Siglo XXI.

Melotti U. (1977) Marx and the Third World. L.: Macmillan.

Mohri K. (1979) Marx and ‘underdevelopment’. Monthly Review, 30(11): 32–42.

Nimtz A, (2002) The Eurocentric Marx and other related myths. In: Bartolovich C., Lazarus N. (eds.) Marxism, Modernity and Postcolonial Studies. Cambridge: Cambridge University Press: 65–80.

Oculi O. (1974) On Marx’s attitude to colonialism. African Review, 4(3): 459–471.

Osorio J. (2016) Teoría marxista de la dependencia Historia, fundamentos, debates y contribuciones. México: Itaca / UAM-Xochimilco.

Overbeek H., Silva P. (1986) Marx y el Tercer Mundo. Revista Mexicana de Sociología, 48 (1): 115–134.

Palma G. (1981) Dependency and development: a critical overview. In: Seers D. (ed.) Dependency Theory: A Critical Reassessment. L.: Pinter: 20–78.

Portes A. (2015) The sociology of development: from modernization to institutional turn. Sociology of Development, 1(1): 20–42.

Pradella L. (2013) Imperialism and capitalist development in Marx’s Capital. Historical Materialism, 21(2): 117–147.

Pradella L. (2015) Globalisation and the Critique of Political Economy. New Insights from Marx’s Writings. L.: Routledge.

Pradella L. (2017a) Marx and the Global South: connecting history and value theory. Sociology, 51(1): 146–161.

Pradella L. (2017b) Postcolonial theory and the making of world working class. Critical Sociology, 43(4–5): 573–586.

Ramirez-Faria C. (1991) The Origins of Economic Inequality Between Nations: A Critique of Western Theories of Development and Underdevelopment. London: Routledge.

Rosdolsky R. (1991) Engels and the “Nonhistoric” Peoples: The National Question in the Revolution of 1848. Critique: Journal of Socialist Theory, 18:1–295.

Salujian A., Augusto A.G., de Miranda F.F., Correa H.F., Carcanholo M.D. (2013) Marx’s theory of history and the question of colonies and non-capitalist world. IE- UFRG Discussion Paper [http://www.ie.ufrj.br/images/pesquisa/publicacoes/ discussao/2013/TD_IE_015_2013.pdf] (дата обращения 5.10.2018).

Sayer D. (1979) Marx’s Method: Ideology, Science, and Critique in Capital. Harmondsworth: The Humanities Press.

Sayer D., Corrigan Ph. (1983) Late Marx: continuity, contradiction and learning. In: Shanin T. (ed.) Late Marx and the Russian Road: Marx and the ‘Peripheries of Capitalism’. N.Y.: Monthly Review Press: 3–39.

Shanin T. (1983) Late Marx: gods and craftsmen. In: Shanin T. (ed.) Late Marx and the Russian Road: Marx and the ‘Peripheries of Capitalism’. N.Y.: Monthly Review Press: 77–94.

So A. Y. (1990) Social Change and Development: Modernization, Dependency and World-System Theories. L.: Sage.

Stedman Jones G. (2007) Radicalism and extra-European world: the case of Karl Marx. In: Bell D. (ed.) Victorian Visions of Global Order: Empire and International Relations in Nineteenth-Century Political Thought. Cambridge: Cambridge University Press: 186–214.

Sunar L. (2014) Marx and Weber on Oriental Societies: In the Shadow of Western Modernity. Farham: Ashgate.

Therborn G. (2008) From Marxism to Post-Marxism. L.: Verso.

Viterna J., Robertson C. (2015) New directions for the sociology of development. Annual Review of Sociology, 41: 243–269.

Vujačić I. (1988) Marx and Engels on development and underdevelopment: the restoration of a certain coherence. History of Political Economy, 20(3): 471–498.

Wada H. (1983) Marx and revolutionary Russia. In: Shanin T. (ed.) Late Marx and the Russian Road: Marx and the ‘Peripheries of Capitalism’. N.Y.: Monthly Review Press: 40–76.

Warren B. (1980) Imperialism, Pioneer of Capitalism. L.: Verso.

13.02.2025

↑