Фрагменты из 21, 22, 23, 24 глав книги Адиба Халида «Центральная Азия: От века империй до наших дней» о Средней/Центральной Азии в годы раннего постсоветского периода после распада СССР.

1990-е годы:

Оглавление

Зимой 1991/92 года пять стран Центральной Азии присоединились к международным организациям, от Организации Объединенных Наций до Международного олимпийского комитета, и их флаги теперь развевались в одном ряду с флагами других суверенных государств. Сонные провинциальные советские города – Ашхабад, Бишкек (бывший Фрунзе), Душанбе – превратились в настоящие столицы, напрямую связанные с внешним миром. Здесь появились иностранные посольства и импортные товары, теперь доступные тем немногим, кто мог себе их позволить. Министерства иностранных дел существовали во всех советских республиках, но теперь они стали не бутафорскими. Они увеличили штат и открыли посольства за рубежом. Были модернизированы аэропорты и открыты новые маршруты полетов. Путешествовать в Центральную Азию можно было теперь не через Москву.

Однако энтузиазм в связи с достижением подлинной независимости был омрачен колоссальными проблемами. Перестройка вызвала экономический кризис, который по своим масштабам мог сравниться с Великой депрессией. Все системы обмена были нарушены, возник дефицит товаров, а заработная плата не выплачивалась. Внутреннее производство пережило резкий спад, поскольку многие предприятия закрылись, а целые секторы экономики перестали существовать. Производственные и торговые сети пострадали уже во время перестройки, но с распадом Советского государства кризис лишь усугубился. Отказ от искусственно регулируемых цен, использовавшихся во внутренней торговле, пошел на пользу Казахстану и Туркменистану, чьи экспортная нефть и природный газ теперь продавались по мировым ценам, однако остальные три страны Центральной Азии стали жертвами нового экономического порядка. Советский рубль ушел в пике: инфляция в 1992 году достигла четырехзначных цифр. Людям приходилось ежедневно биться за то, чтобы раздобыть предметы первой необходимости, и выживать, полагаясь на семейные и неформальные связи. Многие структуры советской современности растворялись в воздухе, и возникало физически ощутимое чувство демодернизации, движения вспять.

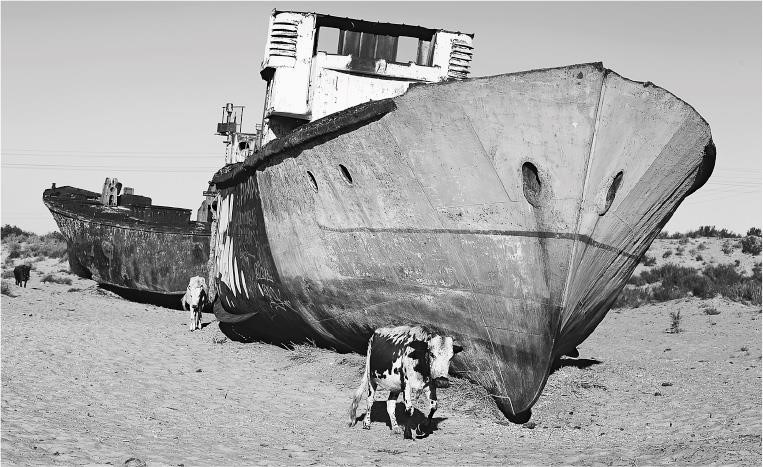

Рис. 22.1. Корабли на дне высохшего Аральского моря. Высыхание Аральского моря подарило нам множество шокирующих образов. Ухудшение состояния окружающей среды было серьезной проблемой, с которой новые государства Центральной Азии столкнулись после обретения независимости. Есть соблазн увидеть в этом изображении метафору советского проекта и его утопических мечтаний. Пусть мечты эти так и остались мечтами, но преобразования советской эпохи по-прежнему оконтуривают образ Центральной Азии.

Фотография Дэниела Прудека / Shutterstock

Распад Советского Союза привел к крупнейшей трансформации в геополитике Центральной Азии со времен колониальных завоеваний середины XIX века, когда регион был разделен между Россией и Китаем. Теперь, когда Россия отступила, принадлежавшая ей часть Центральной Азии открылась миру как никогда прежде. В жизнь региона вошли другие силы, которые стремились установить торговые связи, получить влияние и доступ к природным ресурсам региона. Аналитики быстро окрестили эту борьбу новой Большой игрой, воспользовавшись для этого заезженным термином, в котором и раньше было мало смысла. На самом деле новая геополитика была многовекторной и осуществлялась при участии ряда держав, ни одна из которых не имела возможности определять положение дел на местах в постсоветской Центральной Азии.

Спустя полтора столетия после того, как первые британские послы посетили дворы Центральной Азии, Великобритания наконец смогла открыть посольства в регионе. В конце XX века она уже не была великой державой, и теперь Соединенные Штаты стали той силой, чье присутствие более всего ощущалось в регионе. В 1990-х годах они помогли Казахстану избавиться от ядерного оружия, доставшегося ему в наследство от Советского Союза, и запечатать скважины и туннели на бывшем испытательном полигоне в Семипалатинске (ныне Семей). События 11 сентября изменили отношение США к региону. В рамках подготовки к вторжению в Афганистан после 11 сентября Соединенные Штаты арендовали базы ВВС в Узбекистане и Киргизии. Немногие наблюдатели обратили внимание на удивительный факт, состоящий в том, что через 22 года после советского вторжения в Афганистан Соединенные Штаты воспользовались советскими базами, чтобы воевать в этой стране с группировками, возникшими в результате их собственной прокси-войны 1980-х годов.

Турция была первым государством, установившим дипломатические отношения с новыми республиками Центральной Азии. Большинство политиков в Турции предполагали, что жители Центральной Азии (даже таджики!) – тюрки, у которых с турками общее происхождение и которых долгое время угнетал чуждый режим, поэтому теперь те будут счастливы, если Турция поведет их к современности и светской государственности. Вскоре они обнаружили, что жители Центральной Азии сыты по горло вниманием старших братьев и что у них имеются свои собственные представления о тюркизме, в которых Турция не играет ведущей роли. В 1992 году Турции удалось организовать в Анкаре конференцию всех тюркоязычных государств (Турции, Азербайджана, Туркменистана, Узбекистана, Киргизии и Казахстана) на высшем уровне. Конференция стала ежегодным мероприятием, а в 2009 году получила официальный статус Совета сотрудничества тюркоязычных государств. Однако многостороннее сотрудничество так и не получило реального развития. Гораздо более важными каналами турецкого влияния были частный бизнес, который распространился в Центральную Азию, и транснациональное движение «Хизмет» («Служение»), основанное сторонником модернизации Фетхуллой Гюленом, черпавшим вдохновение у суфиев. «Хизмет» стремился к трансформации как отдельных людей, так и общества в целом посредством образования, а в конечном счете – к изменению политической сферы. Организация открыла десятки частных школ по всей Центральной Азии (в Узбекистане в 2000 году их закрыли), где ведется, в весьма строгой манере, обучение на английском языке. До случившегося в 2014 году драматичного конфликта движение пользовалось молчаливой поддержкой турецкого государства и помогло создать небольшую ориентированную на Турцию элиту в Центральной Азии.

Южная граница бывшего Советского Союза открылась впервые за столетие, и на сцене появились Иран, Пакистан и Индия. Опасения Запада по поводу того, что Иран может стать силой, способной подвергнуть регион исламской радикализации, оказались ошибочными и не оправдались. Иран стремится к торговым связям и национальной безопасности – особенно вдоль своей протяженной границы с Туркменистаном. Последние шансы на нормализацию отношений с Южной Азией были сведены на нет продолжающимся конфликтом в Афганистане. Более десяти лет войны превратили страну в пространство без государства, где базировались отряды джихадистов, состоящие из добровольцев со всего мусульманского мира, прибывших сражаться с советскими войсками в Афганистане. Соединенные Штаты, чья миссия после вывода советских войск считалась выполненной, потеряли к Афганистану всякий интерес, а многочисленные группировки моджахедов по-прежнему получали оружие и деньги из Саудовской Аравии и Пакистана. Общий враг исчез, и фракции поссорились между собой. Коммунистическое правительство в Кабуле пало в начале 1992 года, как только прекратилась поддержка СССР, а победившие моджахеды не смогли сформировать стабильное правительство, и Афганистан погрузился в анархию. В 1990-е годы в Афганистане окрепнут два движения – «Талибан» и «Аль-Каида». Война превратила Афганистан в основной источник наркотиков. Производство «дури» резко возросло после захвата власти моджахедами, и маршруты экспорта сместились на север. В 1990-х годах Таджикистан стал основным каналом экспорта афганских наркотиков. Вопросы безопасности и исламского радикализма в Центральной Азии на повестку дня поставила в первую очередь именно такая нестабильность.

Постсоветская Россия была невероятно ослаблена и в историческом плане необычна. В последний раз Российское государство существовало в границах нынешней Российской Федерации в середине XVII века. Распад Советского Союза оставил большую диаспору этнических русских на постсоветском пространстве, оказавшихся теперь в меньшинстве в государствах, которые внезапно стали иностранными. И все же связи России с Центральной Азией не исчезли. Центральную Азию объединяло с Россией множество торговых, транспортных, языковых и образовательных связей. У советских железных дорог была особая ширина колеи, и все они вели в Москву, все промышленные товары в Центральной Азии производились по советским стандартам и предназначались для общесоветского рынка, а русский был основным языком международного общения, на котором говорили жители Центральной Азии. В 1990-х годах Россия пребывала в слишком сильном хаосе, чтобы что-либо предпринять для отступления, однако российские войска охраняли границу Таджикистана с Афганистаном до 2006 года.

Китай оказался главным выгодоприобретателем от распада Советского Союза. Теперь, вместо того чтобы противостоять сверхдержаве на западе, ему приходилось иметь дело с рядом небольших стран. Премьер Госсовета Китая Ли Пэн совершил поездку по Центральной Азии в апреле 1994 года и объявил о начале новой эры стабильности, экономического сотрудничества и дружбы. Китай быстро стал крупным торговым партнером региона и укрепил свои отношения с отдельными странами, заключив ряд двусторонних и многосторонних соглашений. До закрытия китайско-советской границы в 1962 году в Синьцзяне, который был тогда крайне бедной и менее развитой половиной Центральной Азии, преобладали советские промышленные товары. В 1990-х годах ситуация стала меняться. Базары Центральной Азии заполонили китайские товары, поскольку собственный промышленный сектор Центральной Азии сократился, и присутствие Китая в 1990-е годы становилось все более ощутимым. Китай разделял с Россией подозрения в отношении гегемонии США, возникшие с окончанием холодной войны. В 1996 году Китай и Россия предприняли многосторонние усилия по налаживанию сотрудничества и согласованию политики безопасности с Казахстаном, Киргизией и Таджикистаном – тремя странами, у которых с Китаем общая граница. В июне 2001 года (когда к ним присоединился Узбекистан) так называемая Шанхайская пятерка стала официальной структурой, которая отныне именовалась «Шанхайская организация сотрудничества». С тех пор она расширилась – за счет Индии и Пакистана – и среди прочего обеспечивает базовую площадку для отношений между государствами Центральной Азии.

Распад Советского Союза имел важные последствия и для политики Китая в отношении принадлежащей ему части Центральной Азии. Мощь национальной мобилизации во время перестройки встревожила КПК: не подадут ли независимые государства Центральной Азии плохой пример народам Китая?

Недовольство уйгуров было повсеместным, и у КПК вызывали опасения новые веяния, доходящие до Синьцзяна из-за границы. В Синьцзяне проживает более миллиона казахов и меньшее количество киргизов, а в новых независимых государствах Центральной Азии, особенно в Казахстане, сформировалась большая уйгурская диаспора, для большей части которой китайское правление в Синьцзяне не по душе. С 1991 года КПК удвоила усилия по интеграции Синьцзяна в состав китайского государства. Так что в момент, когда бывшие советские республики стали независимыми государствами, Синьцзян пошел в другом направлении – к большей ассимиляции в Китай.

***

В трех республиках – Казахстане, Туркменистане и Узбекистане – коммунистические руководители без особых усилий превратились в национальных лидеров и достигли полного контроля над новыми государствами. Нурсултан Назарбаев в Казахстане был единственным кандидатом на президентских выборах в декабре 1991 года и получил 98,7 % голосов – очень по-советски. Сапармурат Ниязов в Туркменистане в июне 1992 года превзошел и его с результатом 99,5 %. У Ислама Каримова из Узбекистана был оппонент – поэт из политического движения Эрк Мухаммад Салих, который в декабре 1991 года набрал 12,5 % голосов. Всем троим победителям удавалось переизбираться несколько раз. Ниязов и Каримов умерли, будучи президентами, и их сменили близкие соратники, а Назарбаев ушел в отставку в 2019 году, продержавшись у власти почти тридцать лет. В Киргизии транзит прошел немного сложнее: здесь разброд в партийном руководстве был столь значителен, что в 1990 году в качестве компромисса в президенты избрали Аскара Акаева, не участвовавшего в деятельности партии. Акаев победил на безальтернативных выборах в октябре 1991 года (получив 95,4 % голосов) и неоднократно переизбирался. Он оставался у власти до тех пор, пока массовые уличные протесты в 2005 году не вынудили его бежать. С тех пор в стране власть менялась несколько раз, однако киргизская политическая элита по-прежнему так или иначе связана с позднесоветским периодом.

В Таджикистане дела обстояли иначе. Масштабные гражданские волнения, сопровождавшиеся дезертирством в армии и органах безопасности, привели к столкновениям, которые к лету 1992 года переросли в полномасштабную гражданскую войну. В тот момент война представлялась битвой коммунистов с исламистами и служила примером, предостерегающим об опасностях исламской воинственности в новой Центральной Азии. Прошло всего три года с тех пор, как исламисты при поддержке Запада победили коммунистов в Афганистане, однако теперь все изменилось. С уходом Советов и окончанием холодной войны таджикские коммунисты стали выглядеть предпочтительнее исламистов. Однако на самом деле линии разлома проходили совсем в другой сфере. На протяжении большей части своего существования таджикская партийная элита набиралась с севера страны, из Ходжента (в советский период он назывался Ленинабадом), и получала львиную долю инвестиций из центра. Ленинабадцы научились делиться с некоторыми представителями других частей республики, в первую очередь с Кулябом и Гиссаром. В период перестройки их способности контролировать ресурсы бросили вызов фракции коммунистической партии из других, более бедных провинций. Светская интеллигенция, а также ряд исламских активистов в октябре 1990 года сформировали Партию исламского возрождения Таджикистана. Эта партия представляла собой союз неофициальных мулл-реформистов из сельской местности, и у ее программы была направленность локального характера. Лидеры партии выступали за создание в Таджикистане государства, опирающегося на ислам, и признавали, что это цель долгосрочная. После семидесяти лет советского правления главной целью было восстановить основы ислама в обществе и начать процесс возвращения исламских знаний и ценностей в общественную жизнь. Как утверждает Мюриэл Аткин, гораздо плодотворнее было бы рассматривать эту войну как конфликт между «неосоветистами» и «оппозицией» или между старой гвардией и ее противниками, а не как соревнование идеологий. Союзы различных групп руководствовались по большей части сугубо прагматическими соображениями, а параметры столкновения коренились непосредственно в кризисе, вызванном распадом Советского Союза. Война оказалась жестокой: по разным оценкам, число погибших колеблется от 40 000 до 100 000 человек, и еще миллион граждан были вынуждены покинуть свои дома – и все это при общем населении в 5 миллионов. На протяжении всей войны столицу удерживали силы неосоветистов, которые получали международную поддержку и признание в качестве законного правительства Таджикистана. В ноябре 1992 года, в разгар войны, российские и узбекские войска помогли неосоветистам сделать президентом Эмомали Рахмонова. В своей родной Дангаре Рахмонов был главой совхоза, а теперь оказался главой признанного на международной арене суверенного государства. В 1997 году война закончилась, и мирное соглашение при посредничестве Организации Объединенных Наций позволило сформировать коалиционное правительство, где преобладали неосоветисты, а оппозиция играла второстепенную роль. Таким образом, даже гражданская война в Таджикистане не ослабила хватку позднесоветской элиты. С другой стороны, независимость обеспечила очередной период стабильности наверху, сравнимый с периодом Брежнева, поскольку с 1992 по 2006 год всеми пятью странами руководили одни и те же люди. С тех пор существенной смены элит так и не произошло (см. таблицу 22.1).

***

Накануне своего избрания президентом независимого Узбекистана в декабре 1991 года Ислам Каримов пережил неприятное происшествие. В городе Наманган группа под названием «Адолат» («Справедливость») потребовала, чтобы он встретился во время предвыборной кампании с ее членами. «Адолат» был одним из множества неформальных объединений, возникших в эпоху перестройки. Отчасти это была политическая организация, отчасти – сообщество бдительных миротворцев, которые, как сообщается, помогали местной полиции поддерживать в городе порядок. На встрече с лидерами группы Каримов оказался среди большого скопления людей, которые предъявили ему длинный перечень требований, от непосредственных и конкретных до далеко идущих и абстрактных. Так, члены «Адолата» хотели превратить здание, где размещался городской комитет Коммунистической партии, в исламский центр, узаконить исламские партии, а Узбекистан объявить исламским государством. Каримов пытался отделаться какими-то отговорками. В это же время в соседнем Таджикистане крупным игроком на политической арене стала Партия исламского возрождения, которая сыграла свою роль в гражданской войне. В свете всех этих событий исламская угроза прочно закрепилась в повестке безопасности региона сразу же после обретения независимости.

Новая Центральная Азия появилась на мировой арене в тот момент, когда ислам пришел на смену коммунизму как новая идеологическая угроза установившемуся мировому порядку. Близость к Афганистану, эпицентру джихадистской активности в мире, сделала страх перед радикальным исламом вполне обоснованным для пяти новых республик. В этом вопросе сошлись интересы многих сторон: политических элит Центральной Азии, их китайских коллег, лидеров постсоветской России и западных наблюдателей – у всех были причины опасаться радикального ислама. Позицию центральноазиатских элит легко понять. Как люди советские, они полагали саму идею вмешательства религии в политику неестественной. Они питали отвращение ко всякой оппозиции, однако оппозиция, выраженная в религиозных терминах, казалась им отвратительной особенно. Китайские лидеры придерживались тех же взглядов. Позицию западных держав объяснить немного сложнее. До 1989 года, пока советские войска находились в Афганистане, на Западе была широко распространена поддержка афганских моджахедов. Теперь, менее чем через три года после вывода советских войск из Афганистана, взгляды эти поменялись. Ислам быстро превратился для многих в нового идеологического врага. Одно дело, когда ислам угрожал Советскому Союзу, но совсем другое – когда он угрожает постсоветскому порядку. Мусульмане Советского Союза не создавали государству особых проблем, но когда, в постсоветскую эпоху, они выдвинули свои требования, то обнаружили, что им не рады.

Как бы там ни было, «Адолат» и его активисты оказались в религиозном ландшафте постсоветской Центральной Азии изгоями. Возрождение ислама в горбачевскую эпоху было в первую очередь связано с возрождением моральных и духовных ценностей, восстановлением исламского образования, знаний и ритуальных практик, которые были забыты на протяжении жизни трех предыдущих поколений. Подавляющее большинство жителей Центральной Азии считали отсутствие ислама в общественной сфере нормальным и естественным, а возвращение к религии было вопросом восстановления традиционных ценностей. Однако государства Центральной Азии проявляли низкую терпимость к оппозиции и еще меньшую – к исламскому дискурсу в общественной жизни. Каримов изгнал «Адолат» из страны и развернул кампанию против «религиозного экстремизма». Активисты «Адолата» оказались в Афганистане, где еще больше радикализовались и создали джихадистскую организацию под названием «Исламское движение Узбекистана» с целью свержения Каримова и создания в Узбекистане исламского государства. Вероятно, именно это движение стоит за взрывами в Ташкенте 16 февраля 1999 года, в результате которых погибли шестнадцать человек и был поврежден ряд правительственных зданий. Несколько месяцев спустя вооруженная банда участников этого движения проникла в Баткенский район Киргизии из Таджикистана и захватила несколько заложников. Повстанцы потребовали выкуп и пропуск на территорию Узбекистана, где намеревались вести джихад против «тиранического правительства Узбекистана и его марионеток Ислама Каримова и его приспешников». Повстанцы получили выкуп и ушли, а на следующее лето вернулись. В плане захватов территории или количества жертв многого они не добились, однако сформировали повестку в области безопасности в регионе.

Затем последовали события 11 сентября и глобальная война против терроризма, в ходе которой мировая политика стала черпать понятия из нового словаря. Противостояние терроризму и религиозному экстремизму отныне сделалось универсальным языком для защиты своей позиции на стороне Разума, Просвещения и Секуляризации. Теперь борьба с терроризмом обеспечивает прекрасное алиби для репрессий несогласных при авторитарных режимах. Режимы Центральной Азии этот новый язык с готовностью приняли, как и китайское правительство. После трагедии 11 сентября они используют обвинения в терроризме и экстремизме как повод для преследования своих противников самого разного толка.

2000-е годы:

Западные эксперты, которые засвидетельствовали появление на сцене центральноазиатских государств в качестве суверенных субъектов, настаивают, как правило, что те изначально искусственны, слабы и не в состоянии выстроить последовательную политику. Наблюдатели эти предполагали, что новые государства, по сути, порождение советской власти, не пользующееся никаким доверием со стороны граждан. В действительности же все было не так. Когда республики стали независимыми государствами, они существовали уже более шестидесяти лет, и в них накопился огромный запас национальной легитимности. Нация стала фундаментальной категорией советской жизни, и бóльшая часть споров в эпоху перестройки была сосредоточена на национальных интересах. Элиты коммунистической партии обладали всеми возможностями для того, чтобы взять на себя роль руководителей государства. На протяжении всего брежневского периода они были де-факто лидерами нации, а в свете антикоррупционных кампаний Андропова и Горбачева они предстали еще и жертвами советского гнета, выбранными по национальному признаку. Они кооптировали повестки национальных движений, которые в 1989–1991 годы находились в оппозиции к ним, а после провозглашения независимости стали позиционировать себя в качестве отцов- основателей новых государств. С 1991 года во всех странах Центральной Азии именно национальность стала основой легитимности правительств, которые эксплуатировали ее для формирования солидарности и сплоченности. Многие из местных национальных идей, как мы уже видели в этой книге, возникли еще до Советского Союза, а с его приходом выкристаллизовались вокруг институтов и порядков Советского государства. С момента обретения независимости государства Центральной Азии стремились трансформироваться в полностью национальные, во многих отношениях пытаясь выполнить давние обещания большевиков – теперь уже без ограничений, наложенных центром. Даже отвергнув политику советской эпохи, они действовали очень по-советски.

***

После провозглашения независимости все страны Центральной Азии стали действовать как национализирующие государства, то есть государства, которые обещают работать на благо титульной нации. Они стремятся продвигать национальный язык и культуру, обеспечивать экономическое благополучие титульной нации, исправляя таким образом ошибки советского прошлого. В XX веке в Европе и за ее пределами национализирующие государства были обычным явлением. Современная западная либеральная мысль презирает национализм, приравнивая его к шовинизму, и взгляд этот она разделяет с советским режимом, при котором слово «национализм» считалось бранным. На протяжении почти всего послевоенного периода западные либералы поют осанну постнациональному миру, где нации и национализм остались в прошлом. Однако либеральный мировой порядок строится на существовании принадлежащих нациям территорий, которые охраняются паспортами и визами, и национальное государство остается способом политической организации по умолчанию. Постсоветскую историю независимых государств Центральной Азии лучше всего рассматривать в этом контексте.

Иностранные обозреватели удивлялись, когда статую Карла Маркса на главной площади Ташкента сменила статуя Тимура, сделавшегося основополагающей фигурой узбекской национальной государственности. Они явно не знали, что Тимур занимал центральное место в узбекской самоидентичности в современную эпоху, еще до русской революции. Советы относились к Тимуру без особого энтузиазма, поэтому его возвращение – признак разрушения советских табу. Вместе с ним вернулся и культ эпохи Тимуридов. Ташкент украсили новые здания в неотимуридском стиле – белокаменные сооружения, увенчанные бирюзовыми куполами. Здания эпохи Тимуридов восстанавливали по всей стране, выделяя на это значительные средства. Мавзолей Тимура в Самарканде поражает посетителей обновленной позолотой внутри купола, а мечеть Биби-Ханым на другом конце города, возводившаяся по заказу Тимура, но так и не достроенная, обрела невиданную прежде славу. За четверть века независимости государство также отметило многочисленные юбилеи: годовщину основания Бухары (2500-летие), Самарканда (2750-летие), Маргилана (2000-летие) и Ташкента (2200-летие); тысячелетие народного эпоса об Алпамыше и 2700-летие «Авесты», священного текста зороастрийцев, а также юбилеи исламских ученых прошлого. Очевидно, что в современном Узбекистане к прошлому относятся с большим вниманием и уважением. Ислам Каримов, президент страны, превратил советский лозунг о построении коммунизма в призыв построить великий Узбекистан будущего (Ўзбекистон – келажаги буюк давлат!). Эта фраза присутствует в общественных пространствах повсеместно. Массовые зрелищные празднования Дня независимости и Навруза, тюрко-персидского весеннего праздника, еще больше укрепили чувство национальной принадлежности.

В Казахстане национализация государства протекала несколько иначе. Русские составляли значительную часть населения. Самый север был преимущественно русским, и там даже ходили разговоры о желательности присоединения к России. Нурсултан Назарбаев ловко решил эту проблему. Он сохранил за русским языком статус государственного и установил хорошие отношения с Россией. В 1996 году он перенес столицу из Алма-Аты на южной окраине страны в Акмолу на севере. Эта политика сочеталась с программой репатриации казахов со всего мира на родину предков. Можно рассматривать ее как казахский эквивалент израильского Закона о возвращении, несмотря на то что бедствия, от которых бежали казахи, произошли за последние 100–200 лет. Эта программа направлена на то, чтобы возместить ущерб от великих трагедий 1916 года и коллективизации, ставших причиной рассеяния казахов по разным странам. Также она должна помочь справиться с демографической проблемой, ведь в Казахстане значительную долю населения составляют русские. За эти годы почти миллион казахов «вернулись» в Казахстан. Большинство из них переехали из Узбекистана, некоторые – из Синьцзяна и Монголии. Демографическая ситуация изменилась, и казахов теперь в стране большинство.

В Туркменистане Сапармурат Ниязов, последний первый секретарь коммунистической партии в республике, превратился в туркменбаши, «главу туркмен», и позиционировал новый режим как воплощение вековых стремлений туркменского народа к суверенитету и мировой славе. Киргизская национальная государственность стала вращаться вокруг «Манаса», предположительно самой длинной эпической поэмы в мире и бессмертного воплощения киргизской идентичности. «Манас» стал считаться национальным достоянием киргизов в советское время. В постсоветский период он стал главным символом «киргизскости». В его честь назван международный аэропорт в Бишкеке, а также ряд улиц и официальных наград. Национальная идея не так удачно прижилась в Таджикистане, который погрузился в гражданскую войну. Но даже там, после урегулирования конфликта, правительство пыталось обосновать свою легитимность древнеиранским наследием Центральной Азии. Бывшая Ленинабадская область стала Согдийской, а национальная валюта называется сомони, в честь династии Саманидов, при которой новоперсидский стал литературным языком. Идея таджикской нации как обособленной группы – бастиона, так сказать, в море тюркизма – основополагающая для таджикской идентичности. В каждой стране Центральной Азии история играет важную роль и в политическом плане незаменима. Национальные символы, зачастую уходящие корнями в историю или фольклор, распространены здесь повсеместно.

Национальные мифы уходят корнями именно в древнюю историю, однако во всех пяти странах переосмыслена и история XX века. Амнезия советского периода исчезла в годы Горбачева, и белые пятна в истории начали заполняться. После обретения независимости многие общепринятые представления советского периода потеряли смысл. Жертвы чисток 1930-х годов стали национальными героями. В Узбекистане джадиды сделались уважаемыми лидерами национально-освободительного движения, которое стремилось к обретению узбекским народом государственности. В Казахстане деятелей Алаш-Орды вновь признали отцами-основателями современной казахской нации. В остальных трех странах людей, которые помогли республикам сдвинуться с мертвой точки в раннюю советскую эпоху, а затем оказались в изгнании, стали почитать как модернизаторов и национальных героев. Большинство культурных героев советского периода так и остались в пантеонах, так что сегодняшний список национальных героев – совокупность этих двух историй. Литература 1920-х годов, запрещенная на протяжении большей части советской эпохи, теперь широко доступна в современных изданиях.

Новые правительства приняли законы, согласно которым национальные языки стали государственными, а русский язык потерял свой официальный статус. Писатели начали реформировать свои языки уже во времена гласности, убирая из них русские заимствования и кальки и вводя новую лексику или восстанавливая слова, которые давно вышли из употребления. Теперь эта деятельность приобрела статус официальной, и внимание переключилось на реформу алфавита. Кириллица, которая использовалась с конца 1930-х годов, оказалась под сомнением. Интерес к возвращению арабского алфавита оказался невелик. Логичным выбором большинству реформаторов показался латинский алфавит, который однажды в 1930-е годы уже входил в употребление. Программа латинизации 1920-х годов уходила корнями в радикальное культурное движение того времени, когда интеллектуалы искали пути преодоления всеобщей неграмотности. В эпоху, когда все население стало грамотным, это был уже совсем другой вопрос. И все же символическая ценность этой реформы ее оправдывала. В 1993 году туркменский язык перешел на латиницу. Тогда же Узбекистан начал осуществление многолетнего плана по постепенному внедрению латинского алфавита. В других странах интерес к нему был гораздо меньше, а в Казахстане долго не утихали споры. И лишь в 2017 году правительство внезапно решило перейти на латиницу. В Таджикистане латинизация отождествлялась с тюркизмом и так и не получила широкого распространения – здесь по-прежнему используется кириллица.

Политика национализировала и само пространство. Советская власть любила увековечивать великих деятелей, называя в их честь города и публичные пространства. Независимость вызвала волну переименований: от советских названий отказывались, возвращаясь к старым. Ленинабад снова стал Худжандом, а Фрунзе – Бишкеком (в досоветскую эпоху он назывался Пишпеком). Если места и не переименовывали, то от русского переходили к местному варианту написания. Таким образом, на новых картах Ашхабад превратился в Ашгабат, а Алма-Ата – в Алматы. Улицы, площади и колхозы в массовом порядке меняли названия, и, избавившись от разного рода советских и коммунистических аллюзий, они получали имена с национальным значением. Символы советской эпохи начали исчезать и часто сменялись локальными символами. Приобрело новые очертания и городское пространство. Многоквартирные дома времен Брежнева служат явным напоминанием о советской эпохе, однако рядом с ними развернулось новое строительство в подчеркнуто современном стиле. Архитектура Ташкента в неотимуридском стиле преобразила город. Гораздо более радикально прошла перестройка Ашхабада, столицы Туркменистана. Ниязов решил превратить городской ландшафт в витрину туркменского суверенитета. Помимо многочисленных памятников, город обзавелся множеством новых правительственных зданий, многоэтажных отелей и многоквартирных домов из белого мрамора. На строительство ушло такое количество мрамора, что это сказалось на мировых ценах. Городской пейзаж преобразился, однако большинство новых квартир слишком дороги, и их никто не может себе позволить, а отели пустуют, поскольку в Туркменистане строгие визовые требования для иностранных туристов.

Астана, новая столица Казахстана (переименованная в 2019 году в Нур-Султан), занимает почетное место крупнейшего архитектурного проекта в постсоветской Центральной Азии. Перенос столицы с окраины в сердце страны – не первый подобный прецедент (на ум приходят Бразилиа, Канберра, Нью-Дели и Исламабад). Однако в случае с Казахстаном ощущается и некоторая ирония, потому что еще Хрущев хотел перенести столицу республики в этот город, который тогда назывался Целиноградом (город целинных земель), тогда как казахские элиты медлили и не соглашались на это предложение. Акмола – так стал называться этот город после обретения независимости – был небольшим провинциальным городком (его население составляло 281 252 человека на момент переписи 1989 года) с резко континентальным климатом: температура здесь колеблется от – 35 ℃ зимой до +35 ℃ летом, и к тому же бушуют свирепые степные ветра. Новая столица строилась на неосвоенной территории за рекой от Акмолы, и потому старый план города не сохранился. Его возвели с нуля по генеральному плану, подготовленному японским архитектором Кисё Курокавой. Астана входит в длинный список заранее спланированных столиц, призванных демонстрировать миру амбиции построивших их государств и вызывать гордость у местных жителей. Астана построена для того, чтобы впечатлять. В ее архитектуре выделяются Хан Шатыр, торгово-развлекательный центр в форме шатра высотой 150 метров, который претендует на звание самого большого шатра в мире, хоть и сделан из металла; Байтерек, 97-метровый памятник, представляющий собой мифическое древо жизни из казахской народной сказки; Дворец мира и согласия в форме пирамиды, олицетворяющий все мировые религии; Акорда, резиденция президента, а также множество коммерческих и жилых зданий. Легко высмеять эти проекты и увидеть в них лишь безрассудство автократа, однако стоит помнить, что Вашингтон тоже назван в честь первого президента и построен по грандиозному и помпезному плану. И по планировке, и по впечатляющей архитектуре у Астаны гораздо больше общего с Дубаем и Шанхаем, чем с советским прошлым. Кроме того, новый город служит задаче национального объединения. Назарбаев не ошибся, когда в 2010 году сказал, что «строительство Астаны стало национальной идеей, которая объединила общество и укрепила наше молодое и независимое государство».

***

Пространство также и сузилось. Жители Центральной Азии, будучи советскими гражданами, могли путешествовать по тринадцати часовым поясам Советского Союза, а счастливчики даже ездили в отпуск в Восточную Европу. Независимость загнала людей в угол. Выехать за пределы бывшего Советского Союза было очень сложно, поскольку иностранную валюту и визы было нелегко получить. В первое время поездки в другие бывшие советские республики оставались почти на прежнем уровне: между новыми странами все так же ходили поезда, а формальностей для въезда было немного. Однако к середине 1990-х годов границы между республиками превратились в международные, с визовыми режимами, пограничными постами и даже заборами. Это ощутимо изменило жизнь многих граждан: границы разделили семьи, разрушили торговые связи и снизили мобильность населения. Кроме того, с новыми границами понадобились и новые транспортные маршруты. Многие советские автомобильные и железные дороги пересекали границы республик. Проще всего добраться из Худжанда, который находится на севере Таджикистана, в Душанбе, столицу республики, было через Самарканд в Узбекистане. Дорога из Самарканда в столицу Узбекистана, Ташкент, проходила через Казахстан, и в Ферганской долине дороги как ни в чем не бывало пересекали границы республик. В Узбекистане стали строить новые дороги, которые соединяют разные части страны, не затрагивая международных границ, а в Таджикистане провели пятикилометровый туннель, соединяющий Душанбе с Худжандом, чтобы не нужно было преодолевать два горных перевала на высоте более 3000 метров. Теперь в каждой стране своя собственная валюта, электрическая сеть, сотовая связь и так далее.

Следствием процесса «национализации» государств стало появление меньшинств. Например, в Киргизии меньшинством стали узбеки, а по всей Центральной Азии – русские. Так, собственно, все и было с момента основания республик в 1924 году, однако теперь, с исчезновением советского контекста, это явление приобрело совершенно иное значение. Распад СССР спровоцировал эмиграцию русских из Центральной Азии. Отток начался еще в 1980-х годах, но объявление независимости чрезвычайно его усилило. Отчасти эмиграция происходила в результате экономического кризиса перестройки, поскольку сократилось количество рабочих мест. Деиндустриализация региона в период краха советской экономики привела к тому, что многие технические должности попросту исчезли. Однако отток русского населения вызвало и то, что сама жизнь в Центральной Азии, потерявшей связь с российским государством, сильно изменилась. Спустя четверть века после распада Советского Союза русских в Центральной Азии осталось совсем немного. Единственное исключение – Казахстан, где русские по-прежнему составляют четверть населения. Перестройка и независимость также положили конец существованию в Центральной Азии коренной еврейской общины. Благодаря снятию ограничений на эмиграцию и финансовой поддержке из-за рубежа почти вся община, насчитывавшая в 1987 году около 45 000 человек, эмигрировала в Израиль и Соединенные Штаты.

Однако к этим цифрами следует отнестись аккуратно и не преувеличивать их. Постсоветские режимы вели себя достаточно осторожно и старались не перебарщивать с национализмом. Во всех новых конституциях гарантируются права меньшинств, и правительства избегают как территориальных претензий друг к другу, так и апелляции к солидарности с этническими собратьями в качестве инструмента для ведения переговоров в ходе национальных конфликтов. Конфликты тем не менее в Центральной Азии возникали (наиболее заметный пример – погромы узбекского населения Оша в Киргизии в 2010 году), но в целом ситуация оставалась мирной. Сама реальность наций при этом по-прежнему неоспорима. В первые годы независимости президент Узбекистана Ислам Каримов упоминал в своих речах «Туркестан, наш общий дом» (что перекликалось с горбачевским «общим европейским домом» во времена перестройки), однако конкуренция за ресурсы, а также соперничающие друг с другом национальные исторические нарративы отодвинули региональную кооперацию в область далеких мечтаний.

***

То, что у власти в Центральной Азии остались советские элиты, еще не значит, что там ничего не изменилось. Многие советские институты ослабли, а иные и полностью исчезли. Коммунистическая партия вместе со всей своей политической машиной, монополией на политическую власть и комсомолом ушла в прошлое. Во всех пяти странах государством правит исполнительная власть. Есть кое-какие трудности в том, чтобы поддерживать на должном уровне систему образования, поскольку ресурсы ограниченны, так что частные школы и университеты стали абсолютно естественной частью социального ландшафта.

Центральная Азия не застрахована и от влияния извне. Внешний мир стремительно ворвался в регион. Наряду с дипломатами, которые укомплектовали новые посольства, в этом процессе приняли участие представители различных профессий: миссионеры, экономические консультанты, сотрудники гуманитарных организаций и неправительственных организаций (НПО), а также торговцы, банкиры и инвесторы. Рынки и дома Центральной Азии заполнили импортные товары, ранее недоступные здесь в таких количествах. Появились новые магазины и рестораны, а также новые модели потребления. К середине 1990-х годов, когда в странах ввели новые валюты, жители Центральной Азии познакомились с обменными курсами и мировыми ценами. Появились иностранные книги и новости из-за рубежа. В советский период коротковолновое радио служило инструментом подрывной деятельности, поскольку позволяло советским гражданам настраиваться на передачи, которые транслировали им – на их родных языках – противники Советского государства. Теперь в Центральную Азию внешний мир вошел через спутниковое телевидение (в это же десятилетие здесь появится мобильная телефония и интернет). В советских школах иностранные языки преподавали всегда, но теперь их можно услышать на улицах больших городов. Ни одна из этих новинок не была общедоступной. Крах советской экономики породил огромное неравенство, определившее, у кого будет доступ к благам нового мира, а у кого нет. Международные путешествия за пределы региона и предметы роскоши оказались доступны лишь новым элитам, однако затрагивали и жизнь обычных людей. Сюда пришли мировые бренды, а также новые методы маркетинга. Появились банки и финансовые учреждения, которые связали новые государства с остальным миром. Укоренился частный сектор, однако его успех в разных странах был разным. Казахстан и Киргизия проводили рыночные реформы гораздо охотнее, чем остальные три страны, чьи правительства с осторожностью относились к социальным потрясениям, которые могла вызвать быстрая экономическая либерализация.

По мнению многих западных обозревателей, распад Советского Союза и окончание холодной войны должны были привести к триумфу либерализма во всем мире. Освободившись от ограничений, наложенных деспотическими режимами, обществам следовало автоматически переходить на рыночные рельсы, к свободным выборам, чтобы стать «нормальными». Предполагалось, что выборы и свободное волеизъявление позволят преодолеть исторически сложившиеся ограничения, структуры власти и неравенства. Но ничего из этого не произошло. Политическим и экономическим системам, возникшим в большинстве постсоветских государств, свойственна своя специфика исторических обстоятельств, так что масштабные преобразования сосуществуют здесь с явлениями советского прошлого.

Официальные институты новых государств Центральной Азии легко описать: у каждой страны есть конституция, где закреплено равенство граждан и обычные либерально-демократические свободы вроде выражения мнений, собраний, совести и представительства. Все конституции провозглашают разделение властей, верховенство закона и светский характер государства. В каждой стране есть исполнительная власть под управлением президента и законодательные органы, подразумевающие многопартийные выборы. Однако официальные институты мало что говорят нам о том, как власть устроена на самом деле. В Центральной Азии политические партии жестко контролируются, а законодательные органы, по сути, лишь формально заверяют указы президентов, которые осуществляют исполнительную власть без ограничений со стороны политической оппозиции. Чтобы понять, как президентам удалось обрести такую мощь, нам нужно вернуться к советскому наследию региона. В позднесоветский период КПСС была политической машиной, которая распределяла ресурсы, часто на основе неофициальных соглашений. Коммунистическим элитам в Центральной Азии удалось сохранить контроль над экономикой и после распада Советского Союза. Партия, как таковая, перестала существовать, однако неформальные структуры распределения ресурсов сохранились, хотя их функции и непрозрачны. Президенты возглавляют патронажные сети, которые обеспечивают доступ к ресурсам и доходам. Наблюдатели часто описывают эти сети как «кланы». Это слово не очень точное, поскольку оно относится к традиционной или первобытной форме родственной солидарности, которая не лежит в основе существующих сетей. Функционируют они по принципу патрон-клиентских отношений. В обмен на лояльность и послушание патроны позволяют своей клиентеле использовать государственные должности к собственной выгоде. Политэкономисты называют это явление формой поиска ренты. Например, чиновники могут получить привилегию налагать штрафы на бизнесы или получать откаты, но должны делиться деньгами и со своим начальством. Эти неформальные сети существуют не параллельно с государством, а встроены в его структуру.

Политические элиты сохраняют большое влияние на экономику. Природные ресурсы, особенно огромные запасы нефти и газа в Казахстане и Туркменистане, остаются в собственности государства. В Узбекистане правительство владеет контрольными пакетами акций в ключевых отраслях, включая энергетику, телекоммуникации, авиалинии и горнодобывающую промышленность. Кроме того, правительство контролирует весь шелк, продаваемый в стране. Частичная государственная собственность и влияние распространены во многих секторах экономики. Колхозы превратились в независимые кооперативы (ширкаты), но их связь с государством существенно не изменилась. Более того, по всей Центральной Азии любой бизнес даже самого скромного размера обязан предоставлять откаты местным властям, а многие крупнейшие предприятия и вовсе принадлежат чиновникам.

Конечно, это не что иное, как коррупция, и по большей части современная Центральная Азия попадает в глобальную новостную повестку именно благодаря этой теме. Презирать авторитарных правителей и их страны за коррупцию легко, однако нам стоит иметь в виду несколько вещей. Неформальные связи в той или иной степени влияют на общественную жизнь во всем мире. Центральная Азия в этом отношении вряд ли уникальна. Коррупцию в Центральной Азии нельзя считать уникальным случаем злоупотребления. Она полностью интегрирована в мировую экономику. Центральная Азия существует в глобализированном мире, где легко перемещаются деньги, даже в тех случаях, когда у людей такой возможности нет. Советский Союз с закрытой экономикой был главным препятствием на пути глобального капитализма. Следствием его разрушения стало включение Центральной Азии в международные процессы – в небывалых масштабах. Иностранные банки, корпорации и гуманитарные организации подключили Центральную Азию к глобальным потокам капитала, открыв новые источники дохода для местных элит. Те, кто обманывал Советское государство, подделывая данные о производстве хлопка в эпоху Брежнева, могли покупать только золото или драгоценности или набивать матрасы банкнотами. У сегодняшних центральноазиатских элит в распоряжении варианты гораздо лучше. Они быстро познали радости офшорных счетов, подставных компаний и инвестиций в недвижимость. Роскошная недвижимость в центре Лондона или Женевы, офшорные счета и подставные компании, зарегистрированные в таких местах, как Британские Виргинские острова, Каймановы острова или Нидерланды, предоставляют центральноазиатским элитам новые способы реализации своих целей в глобальном масштабе. Коррупция и авторитаризм в Центральной Азии неразрывно связаны с мировым порядком.

***

В мире нет аналога политической элите из числа коренного населения, которая появилась в советской Центральной Азии после Второй мировой войны и которая многое сделала для того, чтобы жители Центральной Азии чувствовали себя в СССР как дома. Советские партийные элиты могли с некоторым основанием претендовать на роль национальных лидеров, и именно это требование позволило им вступить в переговоры о независимости. В Центральной Азии не было повсеместно распространенного недовольства русскими, как и ощущения колониального гнета с их стороны.

В советской Центральной Азии реформы Горбачева открыли пространство для ислама в общественной жизни. Когда ограничения ослабли, общины верующих бросились восстанавливать то, что было утрачено за три поколения после антирелигиозных кампаний 1927–1941 годов. В последние годы советского периода заново открывались старые мечети и строились новые. В Центральную Азию вернулось исламское образование, и были восстановлены контакты с «большим» мусульманским миром. В книжных магазинах региона появилась исламская литература, а соблюдение религиозных ритуалов и постов стало гораздо более распространенным явлением. Многие женщины вернулись к скромной одежде, уже в новой форме. Для многих людей возвращение к исламу означало возрождение старинных обычаев, которые теперь рассматривались как неотъемлемая часть национальных традиций. Таким образом, советское понимание ислама продолжало формировать общественное восприятие места религии в обществе в первые годы независимости. На рубеже тысячелетий исламский ландшафт стал намного разнообразнее. В некотором смысле это естественная ситуация: мусульмане всегда спорили о том, что считается правильным поведением, и придерживались различных взглядов на ислам, его место в обществе и его связь с национальной культурой. В постсоветской Центральной Азии диапазон мнений расширился: одни люди полагают, что за семьдесят лет они отошли от правоверия и что многое в том, как они исповедуют ислам, неверно и нуждается в исправлении (обычно они предлагали равняться на арабские страны), другие же видят в исламе неотъемлемую часть национальной культуры. Есть и те, кого ислам мало волнует.

Выход религии в публичную сферу поставил элиты Центральной Азии в затруднительное положение. Их советские чувства вступили в противоречие с присутствием ислама в общественной жизни. Встреча Каримова с активистами «Адолата» в 1991 году наверняка казалась ему абсолютно противоестественной. И в то же время возрождение ислама изменило ожидания. Ислам был частью национального наследия, которое прославлялось в независимых государствах. Его нельзя было игнорировать. Новые президенты принесли свои первые присяги на Коране, а некоторые из них даже совершили хадж. С тех пор правительства Центральной Азии заняли сложную, но логичную позицию по отношению к исламу. Они различают разные виды ислама. Ислам как неотъемлемую часть национальных традиций и местного образа жизни стоит поддерживать. Именно поэтому, скажем, великие ученые прошлого, такие как имамы Исмаил аль-Бухари и Абу Иса Мухаммад ат-Тирмизи, чьи сборники хадисов считаются каноническими во всем мусульманском мире, а также юристы Бурхануддин аль-Маргинани и Абу Мансур аль-Матуриди, чьи сборники исламского права широко известны, почитаются как национальные герои, а наследие великих суфийских деятелей прошлого рассматривается как вклад Центральной Азии в общую сокровищницу мировой культуры. Они неотъемлемая часть национальной аутентичности. Другие же формы ислама, особенно веяния, явившиеся из других стран, классифицируются как мракобесие и фанатизм, которые неминуемо собьют нацию с пути прогресса. Им нужно противостоять. Правительства Центральной Азии решают, какие формы ислама соответствуют национальной культуре и должны быть разрешены, а какие нет.

Поскольку независимые государства пытаются держать ислам на коротком поводке, они прибегают к механизмам контроля советского образца. САДУМ не пережило распада СССР. В 1990 году от него отделилась казахская часть, а к 1992 году у каждой страны уже было свое собственное духовное управление. Правда, основная идея существования такой администрации по-прежнему актуальна, и в каждой стране теперь есть религиозное управление, которое является единственным местом для решения вопросов, касающихся ислама. САДУМ было крошечной организацией и курировало менее двухсот мечетей в пяти республиках – под надзором государства, враждебно настроенного в отношении религии. Управления нового образца руководят работой гораздо большего количества мечетей и действуют в условиях, когда ислам составляет часть национальной культуры, однако это не отменяет того факта, что они по-прежнему являются контролирующими органами. Они обладают монополией на исламское образование, издательскую деятельность и на работу мечетей. Они же и издают фетвы, которые фактически определяют, что считать правильным исламом, а что нет. Любая религиозная активность, которая осуществляется независимо от этих администраций, по определению является незаконной и преследуется по закону. Инициативу взял на себя Узбекистан, где правительство быстро перешло к контролю над непокорными религиозными деятелями. Ведущих активистов арестовывали, или они просто исчезали, а их мечети закрывали или передавали в ведение других организаций. Аресты и закрытие мечетей развернулись в полномасштабную программу в 1998 году, когда вышел новый закон, согласно которому вся религиозная деятельность обязана осуществляться исключительно в местах, стоящих на учете государства. Кульминационный момент этой борьбы наступил в мае 2005 года, когда силы безопасности расправились с участниками массовой демонстрации в Андижане. Демонстрация проходила в знак протеста против судебного процесса над 23 городскими предпринимателями, которых арестовали по обвинению в экстремизме. Их родственники бессменно дежурили у здания, где мужчины предстали перед судом.

В ночь с 12 на 13 мая 2005 года демонстранты ворвались в тюрьму и освободили заключенных. Затем они попросили президента приехать к ним в город и выслушать их жалобы. Узбекское государство расценило нападение на тюрьму как попытку восстания, возглавляемого иностранными боевиками, которые намеревались навязать Узбекистану исламское государство. Власти начали масштабную операцию зачистки, которая привела к массовым убийствам 13 мая. Число жертв так и не было установлено, но, по самым достоверным оценкам, число погибших составляет около 500 человек. Сотни людей бежали через границу в Киргизию, а в Узбекистане продолжались аресты.

Мирный договор, положивший конец гражданской войне в Таджикистане, обеспечил Партию исламского возрождения местами в правительстве, и в течение нескольких лет Таджикистан представлялся страной, обеспечивающей религиозную свободу и – единственной на постсоветском пространстве – создавшей режим благоприятствования для исламской политической партии. Ситуация изменилась по мере укрепления власти Эмомали Рахмонова. Государство установило контроль над деятельностью улемов и превратило их в государственных служащих. С января 2014 года государство платит им зарплату, и они обязаны носить униформу и читать проповеди, предварительно одобренные Советом улемов – официальным духовным управлением страны. В 2009 году закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» ввел квоту на количество мечетей и принудил их регистрироваться. Все неофициальные мечети закрыли. В 2010 году, согласно этому закону, все граждане Таджикистана, обучающиеся в религиозных учреждениях за рубежом (в основном в Египте, Иране и Пакистане), обязаны были вернуться домой. Еще через год закон «Об ответственности родителей за образование и воспитание детей» запретил давать детям религиозное образование на дому, а подросткам – участвовать в любых религиозных мероприятиях, за исключением похорон. Родительская ответственность за благополучие детей теперь подразумевает и контроль за тем, чтобы они не прогуливали школу ради молитв в мечети. Политика Таджикистана в отношении ислама к этому моменту была неотличима от политики Узбекистана. Другие страны постсоветской Центральной Азии держатся от ислама на таком же расстоянии и развили аналогичные механизмы контроля.

Постсоветская Средняя/Центральная Азия:

Несмотря на совместно прожитое прошлое и другие общие черты, за одно поколение после распада Советского Союза пять независимых государств Центральной Азии прошли разные пути. Сегодня у них разные очертания и разные представления о своем месте в мире. Вкратце рассмотрим ситуацию во всех пяти странах, чтобы подчеркнуть различия и избавиться от ленивой привычки думать, что все эти «-станы» на одно лицо.

***

Узбекистан

Узбекистан – самое густонаселенное государство в регионе, наследник своей городской цивилизации. Его постсоветское развитие определял Ислам Каримов, который управлял страной с 1990 года до своей смерти сразу после 25-й годовщины провозглашения независимости. В общей сложности он правил Узбекистаном 27 из 92 лет с момента его создания в 1924 году. Каримов сопротивлялся шоковой терапии в экономике, предписанной международными организациями во время переходного периода в начале 1990-х годов. Узбекистану удалось избежать потрясений и резкого неравенства, вызванных этим переходом в других странах, однако значительная часть экономики страны остается под контролем государства, прямым или косвенным. Правительство по-прежнему владеет контрольными пакетами акций в ключевых отраслях, включая энергетику, телекоммуникации, авиалинии и горнодобывающую промышленность. В недавно сформировавшемся сильном частном секторе тоже преобладают элиты, связанные с государством. В результате в стране нет общественных сил, которые находились бы вне сферы влияния государства. Кроме того, центральное место в экономике все еще занимает хлопок. Колхозы превратились в самостоятельные образования, однако их взаимосвязь с государством существенно не изменилась. Хлопководческий комплекс советской эпохи не только преобладал в экономике, но и структурировал политическую власть в сельской местности. Избавиться от него было задачей не из легких. Несмотря на то что правительство предприняло некоторые усилия по сокращению объема производства монокультуры (к середине 2010-х годов производство хлопка-сырца сократилось чуть менее, чем до 3 миллионов тонн в год), она остается основным источником экспорта и фундаментом сельского порядка. Государство по- прежнему устанавливает закупочные цены и привозит школьников, студентов и государственных служащих, чтобы те помогали собирать хлопок каждый сезон сбора урожая. Каримов прибегал и к агитации в советском стиле. Общественные места пестрели рекламными щитами с лозунгами и призывами, где слова советских лидеров или резолюций Коммунистической партии сменились словами президента. Произведения Каримова печатали и проходили в школах. Вся научная работа в области гуманитарных и социальных наук должна была начинаться с его мудрых изречений, которые обосновывали значимость исследования, точно так же как в предыдущих поколениях наука начиналась с цитат классиков марксизма-ленинизма или с текущей партийной повестки.

Несмотря на советские методы управления, отношение режима к советскому прошлому было явно двойственным. Один из крупнейших проектов эпохи независимости – мемориальный комплекс под названием «Шахидлар хотираси» («Памяти жертв репрессий»), посвященный «памяти тех, кто погиб за свою страну, [которая] будет жить вечно». Комплекс построен на том самом месте, где в 1930-е годы ОГПУ проводило расстрелы репрессированных. Жертвы сталинских чисток занимают здесь центральное место, однако комплекс посвящен памяти всех жертв периода российского правления, начиная с первых царских вторжений 1850-х годов и заканчивая «хлопковым делом» 1980-х годов. Таким образом, царский и советский периоды объединяются в качестве единой темной эпохи колониального угнетения, и все их жертвы приписываются Узбекистану. Есть пределы тому, насколько далеко можно отстраниться от советского прошлого и его узбекских героев, не отрекшись при этом от всей современной узбекской культуры. Поэтому Вторая мировая война остается ключевой темой общей памяти. Как и в большинстве бывших советских городов, в центре Ташкента есть Могила неизвестного солдата. Реконструкция мемориала в постиндустриальный период превратила его в специфически узбекский национальный памятник героям. К Вечному огню, окруженному портиком, где хранятся списки имен всех погибших (обычная практика в военных мемориалах на постсоветском пространстве), обращена большая статуя скорбящей матери. Портик украшают арки и колонны в стиле тимуридской мечети, с красивой резьбой по дереву в узбекском национальном стиле. Память о войне национализирована, а победа стала достижением столь же узбекским, сколь и советским.

Каримов по большей части построил свою легитимность на стабильности и превращении Узбекистана в страну мира и спокойствия, по сравнению с соседями (контрпримером сначала был Афганистан, затем Таджикистан, где шла гражданская война, а в 2010-х годах – Киргизия с ее политическими потрясениями). Для обеспечения спокойствия Каримов привлек Службу национальной безопасности – политическую полицию, по прямой линии восходящую к КГБ, которая контролировала как внутреннюю, так и международную безопасность. Каримов ревностно охранял суверенитет Узбекистана и, следовательно, свое собственное пространство для маневра. Отношения с другими странами Центральной Азии были напряженными. Кроме того, Узбекистан отказался от тесных отношений с Турцией. Турецкие компании добились в стране скромного успеха, а режим не пользовался ни официальными, ни полуофициальными культурными инициативами Турции. Движение «Хизмет» турецкого филантропа Фетхуллы Гюлена, по инициативе которого здесь открылись частные англоязычные школы, ориентированные на городскую элиту всей Центральной Азии, продержалось в Узбекистане всего несколько лет. Зато в 1990-х годах Каримов поддерживал тесные связи в области безопасности с Соединенными Штатами, и они достигли своего апогея после трагедии 11 сентября, когда Соединенные Штаты арендовали в Узбекистане две авиабазы. Однако отношения быстро испортились, поскольку Каримова настораживала постоянная критика США в отношении ситуации с правами человека в Узбекистане. В 2003–2004 годах он выгнал большинство иностранных НПО и организаций по оказанию помощи из страны, а в 2005 году и вовсе разорвал контракты о базах для американских войск. Затем Каримов обратился к связям с Россией, и Узбекистан вступил в Шанхайскую организацию сотрудничества. Сотрудничество с Соединенными Штатами вскоре возобновилось, однако Узбекистан держал Запад на расстоянии вытянутой руки в плане дипломатических отношений.

Каримов умер, когда Узбекистан отмечал 25-ю годовщину провозглашения суверенитета. (Он уже несколько дней лежал в коме, а официальное объявление о его смерти отложили, чтобы празднование независимости состоялось по плану.) Переход власти к преемнику прошел гладко. Согласно Конституции Узбекистана, временным президентом должен был стать председатель сената, однако сам председатель Нигматилла Йулдошев настоял на том, чтобы временным президентом назначили Шавката Мирзиёева (р. 1957), долгое время занимавшего пост премьер-министра, – в знак признания «его большого опыта работы на руководящих должностях и народного уважения». Парламент поддержал предложение. Три месяца спустя Мирзиёев обошел остальных троих кандидатов на тщательно спланированных президентских выборах. Транзит власти продемонстрировал, насколько непрозрачно устроено узбекское государство. Тем не менее Мирзиёев уже принадлежит к новому поколению, и у него не было опыта в советской политике. Он вывел страну из нескольких дипломатических тупиков, в которые Каримов загнал Узбекистан, и смягчил некоторые наиболее жесткие политические меры своего предшественника. После своего избрания Мирзиёев ослабил цензуру и надзор за гражданским обществом, позволил более широко освещать ислам и закрыл печально известную тюрьму в Жаслыке. Кроме того, он предпринял кое-какие шаги для улучшения отношений Узбекистана с соседями и остальным миром. Однако его президентская политика не производит структурных изменений ни в обществе, ни во власти.

Между тем население Узбекистана постоянно растет. Здесь значительный уровень безработицы, хоть о нем и умалчивают, и самый яркий ее признак – массовая трудовая миграция, поскольку мужчины, а иногда и целые семьи уезжают за границу в поисках работы. По-настоящему примечательно то, что основная доля миграции приходится на Россию, а не, скажем, мусульманские страны Персидского залива. Таким образом, узбекская трудовая миграция воссоздает связи советской эпохи в новых условиях. По иронии судьбы в СССР, где узбеки были равноправными гражданами, они не проявляли особого желания переезжать даже и в другие города Узбекистана, не говоря уже о России. Теперь же, когда Советское государство всеобщего благоденствия исчезло, а факторы притяжения стали гораздо сильнее, граждане Узбекистана стали намного мобильнее. Миграция наконец превратила Москву в центральноазиатский мегаполис (а узбекская кухня стала одной из самых популярных в городе), хотя способствовала ксенофобии и дискриминационным практикам по отношению к мигрантам в России.

Таджикистан

Из всех стран Центральной Азии Таджикистан прошел самый травматичный путь к независимости. Во время гражданской войны, последовавшей за превращением в отдельную страну, он чуть не распался. И Россия, и Узбекистан на правах советских элит вмешались в борьбу против своих исламских противников. «Неосоветская партия» пережила войну и в 1997 году вышла из нее победителем. Таджикистан снова объединился. За десятилетия, прошедшие после окончания гражданской войны, «неосоветисты» укрепили свою власть в откровенно несоветских условиях. Эмомали Рахмонов – «неосоветский» президент, который в 2006 году отказался от славянского окончания в фамилии и стал Рахмоном, – ловким образом управился с непростыми послевоенными реалиями. Он кооптировал во власть командиров гражданской войны с обеих сторон, пообещав им политические должности и долю в добывающих областях промышленности, и укрепил свое центральное положение так, как мало кто мог предсказать в хаосе 1990-х годов. Мирный договор 1997 года выделил оппозиции 30- процентную квоту в правительстве, и в течение нескольких лет после этого Партия исламского возрождения представляла реальную оппозицию в стране. Затем Рахмон решительно отказался соблюдать условия договора и сумел вытеснить своих противников на политическую обочину, так что на парламентских выборах 2010 года партия получила всего два места. В 2015 году он объявил ее террористической организацией и запретил. К середине 2000-х годов светская оппозиция уже была подавлена или изгнана. В 1999 году Рахмона переизбрали, однако затем он отказался от выборов и в 2016 году назначил себя «лидером нации» и пожизненным президентом.

Таджикский национализм в том виде, в каком он развивался в советский период, изображает таджиков наследниками древней коренной персидской культуры Центральной Азии и, следовательно, нацией с древнейшими в регионе корнями. Тот факт, что сегодня Таджикистан представляет собой персидскоязычный остров в море тюркизма, вызывает у таджикского национализма чувство обиды, но также и собранности. Сильнее всего он соперничает с национализмом узбекским, поскольку тот тоже претендует на наследие оседлой Центральной Азии, и именно к Узбекской республике, когда она создавалась, отошли города Самарканд и Бухара, самые древние в Мавераннахре. Поэтому культ прошлого в Таджикистане так же силен, как и везде в Центральной Азии. Ленинабадскую (Ходжентскую) область переименовали в Согд (Согдиану), а Саманиды, последние в Мавераннахре персидскоязычные правители, почитаются здесь как первая династия, при которой таджики обрели государственность. Таджикскую валюту в 2000 году назвали сомони (в честь династии Саманидов), а статую Ленина на центральной площади Душанбе сменила статуя Исмаила Самани, основателя династии. Отношения с Узбекистаном весьма прохладные еще с момента обретения независимости, хотя вооруженные силы Узбекистана и помогли таджикскому режиму пережить гражданскую войну. Таджикистан стремится наладить связи со странами за пределами Центральной Азии. У него особенно тесные отношения с Россией (российские войска защищали южную границу Таджикистана до 2006 года), тогда как Иран воспринимается как противовес тюркскому присутствию в Центральной Азии. Отношения Ирана с Таджикистаном основаны на общем персидском языке. Иран вложил значительные средства в продвижение таджикского языка и культуры и по мере скромных возможностей участвует в экономике Таджикистана (проблемой является расстояние между государствами), однако всегда избегал вмешательства в религиозную жизнь суннитской страны. В Афганистане тоже говорят на персидском языке (дари, вариант персидского, – один из двух официальных языков страны), однако его отношения с Таджикистаном осложнила хроническая нестабильность в Афганистане и страх таджикских элит перед исламским бунтом. Сближению с Пакистаном или Индией тоже препятствуют трудности географического характера. Зато Китай постепенно становится в Таджикистане крупным игроком. На его долю приходится 45 % внешней торговли Таджикистана, а еще он щедрый кредитор. В 2019 году подтвердились давние слухи о существовании небольшой китайской военной базы в Таджикистане – на просторах Горного Бадахшана, недалеко от границы с Синьцзяном и Афганистаном.

Нищета – по-прежнему наиболее острая проблема в стране. К началу нулевых рост населения и буксующая экономика привели к массовой трудовой миграции. Вероятно, до 10 % населения страны (в основном мужчины) работают за границей, в основном в России или Казахстане, а денежные переводы составляют 28,6 % валового внутреннего продукта страны только по официальным данным Всемирного банка (фактические цифры, скорее всего, выше). В советское время чиновники с трудом заставляли таджиков переезжать в Душанбе, не говоря уже о Москве. Новый экономический порядок вынуждает их искать средства к существованию в странах, где теперь они иностранцы.

Туркменистан

Туркменистан после обретения независимости стал закрытым и засекреченным государством. В 1991 году ходили разговоры о том, что благодаря богатым месторождениям природного газа страна может стать Кувейтом Центральной Азии, богатой ресурсной автократией, где правящая элита покупает политическое спокойствие своих подданных, тратя часть богатства на утешительные призы для населения. Этого так и не произошло. Здесь и в самом деле развилась автократия, а население отличалось своей безропотностью, однако достигнуто это было не за счет развития внешней экономики в кувейтском стиле, а за счет определенных методов советской политической культуры, а именно командной экономики и культа личности. Возможно, Туркменистан сегодня – наиболее одержимое контролем и самое склонное к репрессиям государство среди постсоветских республик.

Партийная организация Туркменистана была в Советском Союзе одной из самых послушных. Сапармурату Ниязову, ставшему первым секретарем Коммунистической партии Туркменистана в 1985 году, удалось довольно легко пережить потрясения эпохи Горбачева. После обретения независимости он взял на себя роль лидера туркменского народа и объявил этот момент кульминацией его национальной судьбы. В туркменской истории якобы настал золотой век (Altyn Asyr), а Ниязов был его воплощением. Парламент присвоил ему титул туркменбаши («главы туркмен») и назначил пожизненным президентом. Beýik Saparmyrad Türkmenbaşy, или Сапармурат Туркменбаши Великий, стал распространять свой культ по всей стране. Его профиль появлялся в правом верхнем углу всех телевизионных передач, и всюду воздвигались его статуи (самая известная из них – 15-метровая позолоченная фигура с распростертыми руками, стоящая лицом к солнцу). Его изображение красовалось на рекламных щитах и стенах зданий, на портретах в каждом правительственном учреждении, школе и больнице, а также на обложках газет, монетах, банкнотах и бутылках водки и бренди, производимых национальной монополией. Halk! Watan! Türkmenbaşy! («Народ! Родина! Туркменбаши!) – теперь государственный лозунг, а в припеве национального гимна поется: «Великое творение туркменбаши, / Родная земля, суверенное государство, / Туркменистан, свет и песня души, / Да здравствует и процветает во веки веков!» В 2001 году Ниязов поднял культ личности на новый уровень, опубликовав «Рухнаму» («Книгу души»), не отличающийся особой связностью сборник своих мыслей о туркменской истории, этике, политике и многом другом. В нем он набросал историю туркменского народа, где элементы эпической поэзии (перетолкованной в национальном духе в эпоху СССР) сочетались с концепциями советской историографии, например этногенезом. В книге мифические персонажи и события из эпической традиции выдаются за исторические и складываются в повествование о непрерывной истории нации, существующей уже 5000 лет. Когда туркмены объединились и последовали мудрости старейшин, они добились многих великих свершений и построили много великих государств (в «Рухнаме» утверждается, что туркменам принадлежат как Сельджукская, так и Османская империя). О современной эпохе в книге мало что сказано. По-видимому, в этот период туркменская история встала на паузу, а затем возобновилась с обретением независимости и приходом Ниязова. Помимо собственно исторического нарратива, в книге много советов на тему этики и морали. Ниязов утверждал, что написал ее «благодаря вдохновению, дарованному Богом, создавшим эту чудесную вселенную». Книга быстро стала «Священной Рухнамой», а государственные чиновники стали приравнивать ее по важности к Корану и Библии, которые, как утверждалось, не вполне соответствуют духовным потребностям туркмен. Книга вошла в школьную программу, государственные служащие посвящали ей учебные занятия, а для получения водительских прав нужно было сдать по ней тест. Отрывки из «Рухнамы» начертаны на стенах национальной мечети, которую Ниязов построил в Кипчаке, поселке своего отца под Ашхабадом. XX век видел множество культов личности разного рода диктаторов, от Гитлера и Сталина до Мао и Ким Ир Сена. Культ Ниязова мог бы превзойти их всех.

В декабре 2006 года Ниязов умер от сердечного приступа. Переход власти оказался на удивление плавным, учитывая, как он правил государством при жизни. Между элитами возникла кое- какая борьба, однако вопрос удалось урегулировать. Согласно конституции Ниязова должен был сменить на посту председатель парламента. Однако Овезгельды Атаева, занимавшего этот пост, арестовали, обвинили в злоупотреблении властью и аморальном поведении и приговорили к пяти годам тюремного заключения. Власть перешла к Гурбангулы Бердымухамедову, который занимал посты заместителя премьер-министра и министра здравоохранения, а также стоматолога Ниязова. Набрав 89 % голосов на всеобщих выборах, в которых даже участвовало несколько кандидатов, Бердымухамедов отменил некоторые наиболее вопиющие постановления Ниязова, однако обещание оттепели так и осталось невыполненным. Бердымухамедов провозгласил себя аркадагом («покровителем») и создал вокруг себя новый культ. Теперь уже его портреты впиваются глазами в студентов и государственных служащих, и уже в его адрес в новостях каждый день рассыпаются в лести журналисты. Из золотого века Туркменистан вошел в век могущества и счастья. Культ Бердымухамедова довольно беспорядочно заимствует иконографию из разных источников. Главная статуя Бердымухамедова, на которой он изображен скачущим на лошади над чем-то вроде каменной волны, поразительно похожа на памятник, который в XVIII веке Екатерина Великая поставила Петру I в Санкт-Петербурге. Покровитель проявляет и свой мужской характер: по телевизору можно увидеть, как он играет на гитаре, читает рэп и выступает в качестве диджея, а в одном видео, где он выполняет военные упражнения, получая в награду бурные аплодисменты от армейских офицеров, он до жути напоминает Арнольда Шварценеггера.

Все эти подвиги Ниязов и Бердымухамедов совершили благодаря тому, что им удалось сохранить контроль над государственным аппаратом и обеспечить лояльность органов безопасности. После обретения независимости правители Туркменистана проигнорировали большинство мантр нового мирового порядка: права человека, открытое общество, свободу прессы и приватизацию они держали на расстоянии вытянутой руки. Немногочисленные элементы политической оппозиции, возникшие в годы правления Горбачева, по-прежнему были слабыми, и после обретения независимости их с легкостью изгнали из страны. Внутри страны государство контролирует средства массовой информации и затыкает рот инакомыслию любого толка. Ниязов повел страну по пути изоляционизма, который легитимизируется через концепцию «постоянного нейтралитета». Это позволяет режиму избегать плотных контактов с другими странами и сдерживать назойливые попытки оказать на него давление из-за рубежа. Страна по-прежнему закрыта, и безопасность своих границ охраняется с помощью труднодоступных виз. Однако внешний мир сюда все же проникает. Ресурсы Туркменистана необходимо экспортировать. Когда запасы республики только разрабатывались, Туркменистан подключили к общесоветской сети трубопроводов, которые направляли природный газ на север, в Россию и Украину. Эти страны по-прежнему его основные потребители, несмотря на то что трубопроводы устарели и работают с недостаточной пропускной способностью. После обретения независимости Туркменистан стал искать новые маршруты поставки газа на мировые рынки. Мечта о подключении к рынкам Южной Азии через ТАПИ, трубопровод между Туркменистаном, Афганистаном, Пакистаном и Индией, все еще не реализована из-за нестабильной ситуации в Афганистане и плохих отношений между Пакистаном и Индией. В 2009 году трубопровод, профинансированный Китаем, соединил Туркменистан с Синьцзяном. С тех пор Китай стал крупнейшим импортером туркменского газа. Именно экспорт газа с момента обретения независимости обеспечивает строительные проекты Туркменистана, свидетельствующие о мании величия. Ашхабад – один из многих городов Азии и Ближнего Востока, где масштабная архитектура используется для того, чтобы продемонстрировать всему миру, что страна процветает. Однако из-за того, что попасть сюда сложно, мало кому из-за пределов Туркменистана удается своими глазами узреть величие века могущества и счастья. Сельскохозяйственный сектор тем временем пребывает в некотором кризисе. Хлопок по-прежнему доминирует в этой отрасли, несмотря на значительное сокращение его производства. Площадь орошаемых земель с момента провозглашения независимости увеличилась более чем вдвое, что оказывает все большее давление на ограниченное водоснабжение, а у вновь освоенных земель довольно низкое качество. Деградация почв, засоление и надвигающийся дефицит воды – все это свидетельствует об экологических проблемах, которые станут испытанием для стабильности режима в ближайшие годы.

Кыргызстан

Путь Киргизии оказался прямо противоположным туркменскому. Так как в стране нет значительного количества природных ресурсов, руководство после объявления независимости открыло ее миру. Экономику приватизировали, контроль над прессой ослабили, и правительство стало приглашать к сотрудничеству НПО и советников всех мастей. Долгое время страна – с ее свободными рынками, выборами и свободой слова – служила образцом нового мирового порядка. За впечатляющую красоту гор и надежды на переход к неолиберальной демократии Киргизию назвали «центральноазиатской Швейцарией». Когда в страну съехались советники и эксперты, в ее столице Бишкеке, некогда сонном провинциальном городке, оказалось довольно много экспатов, и здесь появилась ночная жизнь. И все же у этой страны самая бурная история на всем постсоветском пространстве. В результате народных восстаний двух президентов свергли, и в 2010 году здесь начались самые жестокие этнические конфликты в постсоветской Центральной Азии. Киргизия может поведать нам кое-что о природе государства после распада Советского Союза.