Оригинал статьи был первоначально опубликован в книге ШТАБа «Бишкек утопический: Сб. текстов / Сост. и ред. Г. Мамедов, О. Шаталова. — Б.: 2015.»

Автор Мохира Суяркулова

Советский научно-технический утопизм включал веру в то, что благодаря полному избавлению от религиозных предрассудков и рациональной организации всех сфер человеческой жизнедеятельности сформируется новое общество, которое будет служить всеобщему благу и преодолеет отчуждение, нужду, страдания, болезни и даже саму смерть. Научный труд представлялся как идеальный вид неотчужденного труда, доступ к которому будет открыт всем после устранения необходимости в физическом труде путем механизации всех производственных процессов. Для советского государства прогресс в научно-технической сфере должен был служить наглядным доказательством преимущества социалистического пути развития. Так, в футуристической фантазии болгарского писателя Димитра Пеева, опубликованной в журнале «Техника — молодежи» 1973 года, двадцатый век нарекается «веком двух революций — социальной и научно-технической», а автор призывает «исполнить пророческий завет Карла Маркса, Владимира Ленина — преобразовать мир, в котором мы живем!»1. Коммунизм, таким образом, отождествлялся с научно-техническим прогрессом.

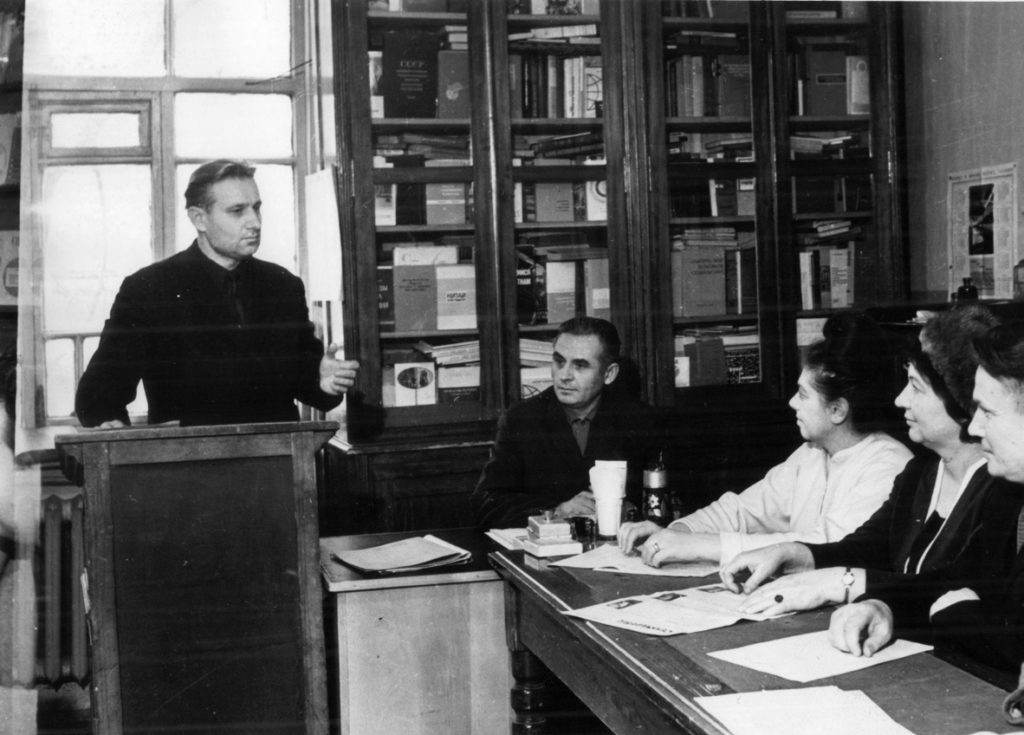

Академия наук Киргизской ССР. Из фотоальбома «Город Фрунзе» (Ф., 1978)

Развитие науки и техники и их массовая популяризация стали неотъемлемой частью советской действительности 2. Особое влияние логика неминуемого научно-технического прогресса приобрела в период «развитого социализма», когда в СССР отказались от идеи мировой революции и пролетарского интернационализма, и утопия науки из движущей силы строительства коммунизма превратилась в инструмент достижения максимально комфортного будущего для советского обывателя.

В этом обобщающем тексте обсуждаются понятия и исторические процессы, объединяющие архитектурные объекты Фрунзе/Бишкека, относящиеся к утопическому советскому проекту «научно-технического прогресса», репрезентативные для отдельных периодов, институций, практик и/или концепций.

Здесь отражены два главных видения роли науки и техники в советском проекте. Во-первых, предлагаются примеры того, как в архитектуре советского Фрунзе было выражено стремление к научной организации всех сфер жизни и рациональному управлению обществом. Это стремление распространялось на организацию городского пространства, сам процесс и способы строительства, устройство быта и производственные процессы и на организацию собственно научной деятельности (комплекс зданий Академии наук, экспериментальный «дом Альбанского», фабрика «Илбирс», ботанический сад). Во-вторых, отмечены типичные институции и практики распространения научно-технических знаний (планетарий, общество «Знание», телевышка). Институты популяризации науки — в том числе посредством досуга — должны были способствовать формированию новой «всесторонне развитой личности». Показательно, что все эти учреждения подверглись серьезной ревизии или же пришли в упадок в постсоветский период.

Научная организация жизни / научное управление обществом

Оглавление

Академия наук — «Дворец науки»

Сциентизация («онаучивание») политики и политизация науки — два взаимообусловленных явления современности, выраженных в советском контексте, — как в политической ангажированности академических структур, так и в формальных структурах, встраивавших научную мысль и институции в процесс принятия политических решений и стратегического планирования. С укреплением советской власти в конце 1920-х годов в Академии наук и университетах проводятся кадровые изменения, направленные на замену «буржуазных элементов» на «пролетарских ученых» и расширение штата сотрудников, в результате чего имперская академия в 1930-е годы преображается из «почетного клуба» в «централизованное научное предприятие» — по сути бюрократическую структуру, в которой ученые выполняют функции чиновников 3. Таким образом, закладывается основа для нового режима использования науки,

когда академические центры обеспечивают государственную политику прямой идеологической поддержкой, а позже — обязательным экспертным сопровождением. Если в 1930-50-е годы эта система реализуется в форме внутриакадемической, внутрилитературной и т. д. политики правительства, то реформы конца 1950-х приводят к окончательному объединению пространств государственной администрации и науки, превращая научную карьеру в разновидность бюрократической 4.

Институт химии (одно из зданий комплекса АН Киргизской ССР). 1974. ЦГА КФФД КР

«Научность» системы управления социалистическим государством укрепляла его авторитет и придавала СССР ореол вечности. Так, именно на период «развитого социализма» (1967-1984 гг.) приходится издание сборника Академии общественных наук «Научное управление обществом»5. В этот же период — в 1963 году — в учебную программу высших учебных заведений страны официально вводится предмет «научный коммунизм»6. Более того, в 1973 году принимается первая «Комплексная программа научно-технического прогресса СССР», учет положений которой к концу 1970-х становится обязательным этапом составления государственных пятилетних планов 7. Постепенно на смену радикально-утопической и милитаристской идеи «научно-технической революции» раннего советского периода пришла утопия неизбежного «научно-технического прогресса» в позднесоветский период.

На базе преобразованной Академии наук СССР в союзных республиках в 1940-х гг. стали открывать местные филиалы АН, которые впоследствии, в 1950-е гг., были превращены в республиканские Академии наук. Киргизский филиал АН был организован в 1943 году на базе научных учреждений, созданных за годы советской власти, и эвакуированного во Фрунзе Биологического отделения АН СССР. Через одиннадцать лет, в августе 1954 года, Киргизский ФАН СССР был преобразован в самостоятельную АН Киргизской ССР. На 1982-й год в составе Академии было «14 институтов, Тяньшанская высокогорная физико-географическая станция, Ботанический сад, Отдел востоковедения, несколько стационарных и передвижных научных станций. В 1981 в 17 учреждениях Академии работали 3,5 тысячи человек, из них — 1497 научных сотрудников, в том числе 24 академика, 32 члена-корреспондента, 77 докторов и свыше 500 кандидатов наук»8.

На момент преобразования Киргизского ФАН в республиканскую АН пришлась и разработка проекта комплекса зданий Академии ленинградскими архитекторами Ю. В. Билинским и А. Д. Бочаровым (1953-55 гг.). Строительство комплекса Академии наук затянулось на несколько десятилетий, и история его проектирования и строительства отражает изменившиеся императивы архитектурной стилистики после смены сталинской эпохи хрущевской оттепелью. В источниках 1953 год указывается как дата заложения фундамента 9. Однако строительство комплекса продолжалось более двадцати лет. Проект претерпел за это время большие изменения и в конечном итоге был построен со значительными отклонениями от первоначального замысла архитекторов. Изначально задуманный «в стиле русского классицизма», проект позже был переработан в духе хрущевского функционализма и «отказа от излишеств»10. Комплекс зданий АН во Фрунзе, таким образом, отражает как изменения ведущих архитектурных принципов, так и преобразования взаимоотношений между наукой и политическим режимом. Эклектичность стиля зданий комплекса иллюстрируют неоднозначность советского проекта, в то время как внушительность и пышность этого «дворца науки» указывают на ведущую роль науки в советском обществе.

В этом отношении действительно показательным является упадок как материальной базы НАН КР, так и престижа институции начиная с 1991 года. Вместе с драматическим сокращением государственного финансирования Академии и университетов прерывается и практика обязательной научной экспертизы государственного планирования. Наука, таким образом, изолируется от процесса принятия важных политических решений и в условиях интеграции республики в глобализированную неолиберальную экономику становится все более нерелевантной и периферийной. Сейчас многими силами в республике озвучиваются идеи о радикальной трансформации или полном упразднении Академии наук 11.

Трикотажная фабрика «Илбирс» — «Фабричный Кремль»

В то время как комплекс зданий АН во Фрунзе был построен в «благополучный» послевоенный период, здание фабрики «Илбирс» связано с историей военного времени — историей эвакуации многих объектов промышленности из европейской части Советского Союза в среднеазиатский тыл. Предприятие было создано в декабре 1941 года на базе эвакуированной из Харькова трикотажной фабрики имени Микояна. Фабрика была размещена в недостроенном здании ЦУМа: производство снаряжения для фронта требовалось начать незамедлительно, фабрика была нужнее торгового центра. Вместе с оборудованием из Харькова приехали около 70 рабочих и инженеров. Спустя полгода фабричный коллектив превышал 400 человек, большинство из которых были женщины, бывшие домохозяйки. Почти все они не имели специальной подготовки и опыта, но на фабрике были созданы условия для обучения — на крыше предприятия была организована вечерняя школа.

В одном из цехов Фрунзенской трикотажной фабрики. 1976. ЦГА КФФД КР

Социалистический город должен был воплотить в себе идеалы рациональной организации жизни. Фабрики и заводы в СССР располагались обычно в периферийных городских районах, часто в специально выделенных промышленных зонах — что согласуется с принципами функционального зонирования, изложенными в «Афинской хартии» Корбюзье 12. Однако «Илбирс» находится в административном и символическом центре Бишкека — на главной площади Ала-Тоо — что неожиданно перекликается с концепцией «Фабричного кремля», автором которой был советский экономист 1920-х годов С. Струмилин 13. Он настаивал на размещении промышленного сектора в географическом центре социалистического города, для чего производственный процесс надлежало сделать экологически безвредным. Струмилин был уверен, что безвредное производство — вполне осуществимая задача, ее только надо всерьез поставить перед советской наукой 14.

Перемещение индустрии с периферии в сердце города послужило бы глорификации (прославлению) пролетариата. Струмилин считал, что заводы должны стать центральными объектами, смысловыми магнитами социалистического города, заменив старые центры социального притяжения — рынок, биржу и храм, — которые при социализме обречены на отмирание 15. Центральное расположение заводов должно было подчеркнуть ведущую роль пролетариата в новом социальном устройстве и одновременно обеспечить рабочим наиболее удобные и престижные городские маршруты, «пролетаризировать» карту города: «в центре должны находиться наиболее часто посещаемые, наиболее важные пункты повседневного общения данного трудового коллектива»16, — а трудовым коллективом является весь город. И, хотя «Илбирс» случайно занял столь символически важное место (к тому же трикотажное производство сравнительно безвредно), эта фрунзенская случайность явила идеальную модель научно организованного социалистического города — с производством в смысловом центре.

Фрунзенское производственно-трикотажное объединение им. 60-летия СССР. 1980-е. Из архива ОАО «Илбирс»

Такая логика организации города не была сознательно осуществлена нигде. С момента обретения Кыргызстаном независимости городской центр заняли коммерческие предприятия и места досуга. Однако фабрика «Илбирс» продолжает функционировать, хотя и в более скромном масштабе.

В 1992 году предприятие было преобразовано в акционерное общество без долевого участия государства.

Ботанический сад — «Природа как культура»

В научном управлении обществом даже природа должна была подчиниться воле человека разумного. Помимо исключительно научных и прикладных изысканий, ботанические сады служили символическим целям советского модернизационного проекта. В достижениях такой «полезной» науки, как ботаника, — которая в буквальном смысле превращала природу в культуру, — коммунистическая утопия всестороннего переустройства мира и создания нового человека обретала вполне реалистические очертания.

Ботаническая наука получила наибольшее развитие в период западного колониального господства. Так, королевские ботанические сады Британской империи, разбитые в колониях в Австралии, Индии, Индокитае и Латинской Америке, служили укреплению и умножению мощи и богатства короны 17. Новые знания в области физиологии, экологии и классификации растений сделали возможным перевоз растений с континента на континент. Таким образом, британские ботаники интродуцировали резиновые деревья в Юго-восточную Азию, чай на Цейлон, кофе в Латинскую Америку, сахар в Бразилию и т. д. Экспансия Британской империи на африканском и азиатском континентах во многом была облегчена открытием хинина — вещества, получаемого из коры растущего в Перу и Боливии хинного дерева, — для лечения лихорадок и малярии.

Ботанические сады также представляли и важное символическое значение — подобно картам, они демонстрировали размах колониального доминирования империи, а также становились местом культурного досуга и получения научно-популярных знаний. Новое советское государство также стремилось освоить свои окраины посредством создания всевозможных центров прикладной науки — таких как испытательные полигоны и опытные станции, ботанические сады и обсерватории. Подобная демонстрация невообразимых до тех пор возможностей человека была призвана поражать политическое воображение достижениями науки и техники, вносящими прямой вклад в улучшение жизни 18.

Общий вид ботанического сада Киргизского филиала АН СССР. 1950-е. ЦГА КФФД КР

Фрунзенский ботанический сад им. Э. Гареева был основан в 1938 году. Первыми руководителями ботанического сада были академик И. В. Выходцев и профессор Е. В. Никитина 19. Первоначально ботанический сад был заложен на южной окраине г. Фрунзе на высоте 780 м. над уровнем моря в пойме реки Ала-Арча. Проект был составлен Ботаническим институтом им. В. Л. Комарова Академии наук СССР. Первые посадки из 40 видов деревьев и кустарников были проведены в 1940-1941 гг.20.

В 1962 году решением исполнительного комитета Фрунзенского городского Совета депутатов трудящихся под развитие ботанического сада был отведен участок 124 га в пойме реки Аламедин в юго-восточной части города. На данной территории был создан дендрарий родовых комплексов, расположенный по систематическому принципу и представляющий растения более 1000 видов и форм 21. В 1964 году постановлением Совета Министров Киргизской ССР ботаническому саду АН Киргизской ССР был присвоен статус научно-исследовательского института 22.

Сотрудница ботанического сада Леанбюбю Мейманова за подготовкой растений для отправления на Всесоюзную сельхозвыставку. 1952. ЦГА КФФД КР

Сегодня ботанический сад им. Э. Гареева — научно-исследовательский институт Отделения химико-технологических, медико-биологических и сельскохозяйственных наук АН Кыргызской Республики 23. Общее количество сотрудников — 62, из них научных сотрудников — 29, в том числе 2 доктора наук и 9 кандидатов наук. В ботаническом саду работают 4 лаборатории и 1 филиал 24; ведется научно-исследовательская работа по интродукции, селекции и сохранению коллекции растений. Однако научные сотрудники сада жалуются на нехватку финансирования и устаревшее оборудование 25.

Дом Альбанского — «Архитектура как наука»

Советская архитектура видела себя преобразующей деятельностью, основанной на материалистическом понимании мира, в то время как «строительство» стало метафорой нового мироустройства («Весь мир насилья мы разрушим до основания, а затем мы наш, мы новый мир построим…»). Архитектура 1920-х годов не только руководствовалась научными принципами как инструментами для осуществления своих специфических задач, но и должна была стать наукой на службе социальной инженерии. Так, утопическим посылом конструктивисткой архитектуры начала ХХ века было радикальное преобразование форм человеческой коллективности. Например, в журнале «Современная архитектура» 1930 года архитектор-конструктивист В. Кузьмин в статье, озаглавленной «Проблемы научной организации быта», предлагал проект дома-коммуны, основанный на теории переустройства быта, где учитывалось всё: «социально-экономический анализ, идеологическая установка, психофизиология труда и психотехника; отдых, сон, восстановление сил, питание, половая жизнь, воспитание детей»26.

«Дом Альбанского». Реконструкция: Галина Васильченко (на основе фотографии из: Курбатов В. Архитектура городского жилища. Ф., 1972. С. 108)

В позднесоветский период роль архитектуры как науки проявлялась и в том, что ею был апроприирован такой сугубо научный метод как «эксперимент», а архитекторами стал активно использоваться язык науки. Архитектор Борисовский в книге «Архитектура, устремленная в будущее» (1977) пишет: «Научный эксперимент становится методом работы зодчего. Широкая его постановка — это то принципиально новое, что несет нам архитектура сегодняшнего дня»27. Во Фрунзе велось экспериментальное проектирование как отдельных зданий, так и жилых районов. В. Курбатов объясняет задачи, поставленные перед экспериментальным проектом микрорайона, который разрабатывался в институте «Киргизгипрострой» в 1963-64 гг.:

В отношении жилых домов эксперимент должен был выявить прежде всего целесообразную планировку и оборудование квартир и зданий в целом в соответствии с перспективами развития жилища, новую конструктивную основу зданий и решить ряд других задач. В отличие от действовавших типовых проектов, в которых структура каждого из основных типов жилых домов стремилась повторить демографию населенного места, разработанные экспериментальные проекты учитывали демографию в целом на микрорайон путем специализации домов по типам квартир 28.

Однако эксперименты не всегда подтверждают гипотезы, выдвинутые пытливыми умами исследователей. В таких случаях эксперимент представляет не меньшую, а иногда даже большую ценность, так как позволяет отмести неверные предположения и заключения. Примером такого неудавшегося в условиях советской Киргизии эксперимента является 5-этажный жилой дом, построенный в 1967 году на пересечении улиц Киевской и Исанова (ранее ул. 40 лет Октября). Проект дома, согласно документальным источникам и свидетельствам, был разработан институтом «Киргизгипрострой» под руководством архитекторов А. М. Альбанского и Г. В. Савватеева и был основан на реализованном ранее проекте латвийских архитекторов29. Эксперимент намечалось провести комплексно, тестируя различные аспекты жилищной архитектуры и строительства 30. Дом представлял лишь один из элементов запроектированного жилого комплекса на 280 квартир в районе ул. Белинского, а застраиваемый участок должен был стать частью нового микрорайона. Предполагалось, что проект «даст городу не только отвечающее его климатическим особенностям хорошее и дешевое жилье, но и интересный своеобразный участок застройки магистрали»31. «Дом Альбанского» должен был задавать стилистику района; а территорию нынешнего ТЦ «Бишкек-парк» по плану комплекса должен был занимать бульвар с прогулочными дорожками. Кроме того, предполагалось, что экспериментальным дом будет не только в конструктивном и планировочном решениях, но и в организации быта его жителей.

Ярким примером экспериментальности дома являлись лестничные площадки, которые не отапливались, в то время как лестница была оформлена солнцезащитной решеткой, установленной на месте оконных проемов на всю высоту здания 32, что вызвало много споров на общем собрании Союза архитекторов, так как некоторые его члены считали такое решение неприемлемым 33. Однако, несмотря на все споры, было решено «проэкспериментировать дом в эксплуатации с целью проверки всех качеств»34. В качестве основного аргумента в защиту запроектированных лестниц выдвигалось утверждение, что подобное их устройство «позволит осуществить сквозное проветривание квартир с односторонней ориентацией на противоположную лестнице сторону»35. На деле же такая лестница себя не оправдала: «Первая же зима показала, что это не лучшее решение. У нас ведь днем тепло, а вечером холодно, и потом там лед. И каждый жилец на своем этаже чем только не закрывал — и одеялами, и покрывалами. И дети болели, и было скользко в подъезде»36. В итоге лестницу заложили кирпичом, сохранив фигурные решетки, изначально предполагавшиеся быть сквозными.

«Дом Альбанского» отличался необычным многообразием планировки квартир, применением новых материалов (например, гофрированного стеклопластика, использовавшегося в оформлении лоджий) и технологий (к примеру, бесшовных полуэластичных полов на основе распыленной жидкой мастики сложного состава), систем ливнестока и потолочно-напольным водяным отоплением 37, открытостью фасада и стальными струнами для вертикального озеленения. В то время как одни решения были признаны практичными и целесообразными, другие не выдержали испытания эксплуатацией 38. В частности, жильцы дома не заинтересовались возможностью вертикального озеленения на стальных струнах, размещенных по фасаду здания, и исправляли недостаточную приватность лоджий, самостоятельно сооружая в них глухие экраны. Отмечалось, что стремление проектировщиков соединить пространство интерьеров с экстерьером посредством высоких окон-дверей, способствует «излишней наблюдаемости быта», таким образом, создавая неудобства для жильцов 39. Вовсе не оправдала надежд система потолочно-напольного отопления, призванная «улучшить интерьер комнат»40. По словам жительницы дома: «Сначала это было просто прекрасно. Коэффициент тепла у напольного отопления гораздо выше, чем у батарей. А потом все полы потекли, и жильцы начали друг друга топить. В итоге во всех квартирах поставили батареи»41.

Стоит отметить и ряд внешних, не зависевших от проектировщиков факторов, обусловивших неудачность эксперимента: ландшафт местности, недостаточное финансирование, трудности со сносом старых построек в связи с отказом населения переселяться и т. п. Дом был построен с большими отклонениями от проекта: даже визуально он кардинально отличается от первоначального видения проектировщиков. По итогам опыта строительства этого здания, задуманного как часть целого микрорайона, комплекс в центре Фрунзе так и не был построен — эксперимент был признан неудачным, а проект нерентабельным. Как объясняет жительница дома, руководившая в то время строительно-монтажным управлением при Госплане СССР: «Республика наша всегда была на дотации от союзных ведомств… И сколько финансов выделили по подсчетам экономистов — столько выделили. Но по факту строительство дома потребовало больше вложений. И когда подсчитали стоимость комплекса, пришли к выводу, что строить т. н. «104-ю серию» гораздо выгоднее. Подстроили все конструкции, все опалубки под производство ЖБИ, под то оборудование, которое у нас было, и начали строить типовые дома. Поэтому он остался один недостроенный. А деньги выделили как на обычный жилой дом, без учета всего вышеперечисленного»42.

Этот проект — яркий пример архитектурной практики своего времени. «Экспериментальность» и «научность» архитектурного проектирования была направлена на достижение максимального комфорта и даже роскоши (а не просто приемлемого быта, как в хрущевках) в условиях массового строительства жилья. Эти стремления зачастую не могли быть реализованы (неудача дома Альбанского — тому свидетельство), но они иллюстрируют постепенные трансформации советского курса в сторону «удовлетворения потребностей личности». В постсталинском СССР либеральные ценности частного бытия становились все более влиятельными не только для оппонентов советской власти, но и для самой власти.

Научное просвещение и создание нового человека

Общество «Знание» — «Академия миллионов»

Вкупе с демократизацией Академии наук в 1930-е годы посредством «пролетаризации» ее кадров, советская власть ставила перед собой задачу массовой популяризации научно-технических знаний. В предвоенный, военный и послевоенный периоды — периоды индустриализации, коллективизации и милитаристской мобилизации — государству требовались человеческие ресурсы, обладающие моральными качествами, отвечающими целям построения коммунизма, а также технически образованная рабочая сила. В сентябре 1944 года ЦК ВКП(б) было принято постановление «Об организации научно-просветительской пропаганды», что предполагало прежде всего научно-атеистическое воспитание населения. По всей видимости, первоначальные усилия не имели желаемого эффекта, в связи с чем в 1954 году Центральным Комитетом партии принимаются два постановления: «О крупных недостатках в научно-атеистической пропаганде и мерах ее улучшения» и «Об ошибках в проведении атеистической пропаганды среди населения». В постановлениях подчеркивалась необходимость активизации антирелигиозной борьбы и использования культурно-просветительных средств, основанных на «естественнонаучных знаниях и внедрении новых, советских традиций и обрядов»43.

Учрежденное в 1947 году как Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний, а с 1963 года известное просто как общество «Знание», это движение имело поистине грандиозный размах. В Киргизской ССР общество «Знание» было образовано 15 января 1948 года по инициативе видных деятелей науки и культуры. Общество занималось организацией публичных лекций, научных докладов и конференций, а также проводило семинары, тематические вечера, творческие отчёты учёных в производственных коллективах, беседы, научные консультации, инициировало производство радио- и телепередач и научно-популярных фильмов. Членом общества мог быть любой гражданин СССР, способный нести в массы научные и политические знания. Работа организации имела значительный охват и определяла просветительскую деятельность на огромных пространствах, а авторами книг и брошюр зачастую были известные ученые, в то время как общество возглавляли нобелевские лауреаты — академики Н. Н. Семенов (1960-1963) и Н. Г. Басов (1878-1989).

Из архива ОО «Общество Знание» КР

В 1963 году каждый взрослый советский человек прослушивал ежегодно в среднем 4-5 лекций общества «Знание». В 1964 году IV съезд «знаниевцев» принял решение о создании так называемых «народных университетов» — общественных учебных организаций, способствующих самообразованию и повышению профессионального уровня трудящихся без отрыва от производства, которые организовывались при предприятиях, в колхозах и совхозах, при учреждениях культуры и высших учебных заведениях. В этих «университетах» работники предприятий и учреждений в свое свободное время приобретали систематические знания по самым различным вопросам науки и техники, литературы и искусства, педагогики, медицины, государства и права, международных отношений. К 1968 году в СССР работало свыше 200 таких «университетов», а число их слушателей превышало 30 тыс. человек. Общество «Знание», таким образом, осуществило переход в своей работе от разрозненных лекций и брошюр к систематическому специальному образованию. Предприятия, в свою очередь, не только повышали в «народных университетах» квалификацию своих кадров, но и привлекали ученых к решению прикладных проблем, а лидеры высшей школы получали возможность открывать и отлаживать в этих «университетах» самые передовые факультеты (например, кибернетики), которые лишь спустя годы появлялись в вузах. Учебно-тематические планы и программы «народных университетов» были рассчитаны на 1-3 года обучения с учётом уровня подготовки слушателей и их производственных интересов.

С момента приобретения Кыргызстаном независимости в 1991 году республиканское общество «Знание», следуя примеру аналогичных организаций в других постсоветских странах, предлагает населению курсы, обучающие профессиональным навыкам (бухгалтерский учет, компьютерная грамотность, дизайн и прикладные ремесла, парикмахерское дело, лечебный массаж и т. п.), приспосабливаясь к требованиям нового времени и обслуживая интересы изменившегося рынка труда в условиях деиндустриализированной экономики.

Телевидение — «Красный Прометей»

Телевидение как одно из самых потрясающих научно-технических изобретений прошлого века вошло в повседневность широких масс, став не только доминирующим медиумом коммуникации, но и самой доступной формой досуга для миллионов, способом потребления, источником образования и социализации. Буквально «телевидение» означает «видеть далеко», позволяя зрителю приобщиться к мирам, отдаленным географически, культурно, лингвистически, даже исторически, — находясь у себя в гостиной. Метафоры зрения и видения формируют наш язык, относящийся к эпистемологии и когнитивной сфере — области понимания, познания, проницательности, открытия. Мы употребляем такие выражения как «близорукое руководство» или, наоборот, «дальновидность политики», говорим о необходимости «пролить свет» на проблему или «прояснить обстоятельства». Телевидение, таким образом, продолжает утопическую просвещенческую амбицию всеохватывающего познания мира посредством достижения его полной обозримости.

Древнегреческая легенда о Прометее — титане, чье имя означает «мыслящий прежде», «предвидящий», в противоположность имени его брата Эпиметея, «думающего после» — является античной версией повествования о научно-техническом прогрессе. Прометей в буквальном смысле приносит людям знание и технологию в виде огня. Как уже упоминалось выше, идея НТП имела огромное репутационное значение для советского государства. Как отмечает А. Бикбов: «В 1960-е годы первенство в освоении космоса, рост производственных показателей, прямая адресация к советскому потребителю становятся аргументами новой риторики преимущества советского образа жизни. В этом контексте «научно-техническая революция/прогресс» часто используется как синоним «социалистического устройства»… Понятие остается стержневым в определении социализма на протяжении почти трех десятилетий, вплоть до конца 1980-х годов»44.

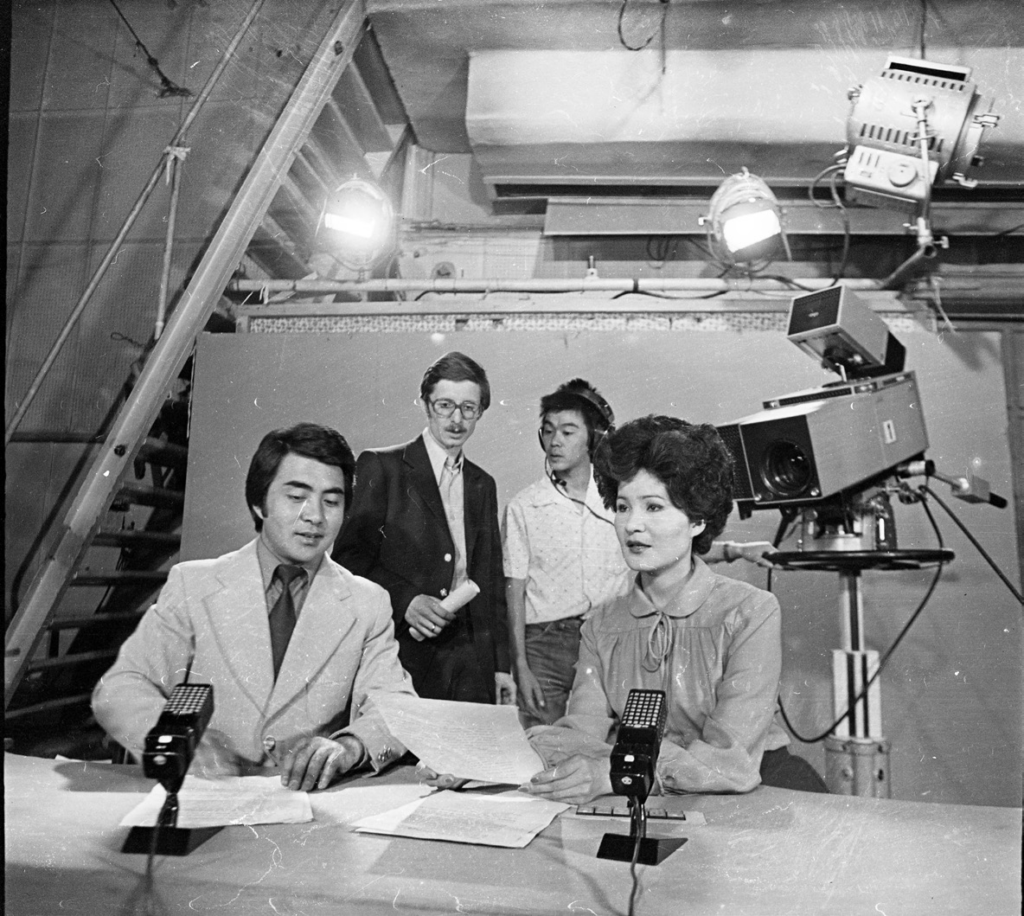

Дикторы киргизского телевидения Ж. Кайыпов и засл. артистка Киргизской ССР Г. Молдоева во время подготовки к очередной передаче. 1981. ЦГА КФФД КР

Вид на телевизионную вышку в г. Фрунзе. 1982. ЦГА КФФД КР

Бишкекская телевышка, расположенная по улице Орозбекова (ранее ул. Киргизская), является типовой вышкой первого поколения (так, к примеру, минская и даугавпилская (Литва) вышки построены по тому же проекту). Построенная в конце пятидесятых, она не может состязаться в высоте с грандиозными телебашнями Ташкента, Алматы и Москвы (высота башни составляет 196 метров, весит она 274 тонны 45), однако фрунзенская телебашня, так же, как и останкинская и берлинская, — свидетельство периода, когда технологический прогресс был важнейшей частью советского мифотворчества, и телевышки часто использовались в качестве его основных символов.

Период 1920-30 гг. характеризуется широким увлечением радиотехникой и конструированием среди населения, что хорошо иллюстрирует существование изданий вроде книги «Самодельный телевизор»46, где «юным конструкторам» предлагается пошаговая инструкция по сборке механического телевизора. Провинциальный Фрунзе оказался навсегда вписан в историю телевидения благодаря полумифической фигуре изобретателя-самоучки Бориса Павловича Грабовского. На той же улице, где спустя два десятилетия построят телебашню, в конце 1920-х годов он жил со своей женой: «Небольшого роста, сухонький, почти круглый год щеголявший в белых парусиновых штанах и тюбетейке. Никто не знал, что он один из создателей телевидения, разработавший первую в мире электронную схему для передачи изображения на расстояние», — пишет Петров в своей популярной книге по истории Фрунзе 47.

После встречи с одним из ведущих ученых того времени, занимавшихся проблемой телевидения, — Розингом — и по его настоянию, Грабовский патентует свое изобретение.

Согласно Рубченко, изучившему «архив Грабовского», хранящийся в Ташкенте, «9 ноября 1925 года в Комитет по делам изобретений и открытий СССР, находившийся в Ленинграде, поступили описание и схема предложенной Грабовским конструкции. Заявителям вручили свидетельство № 4899. Три года в Комитете сверяли заявку со всем, что было сделано до тех пор в мировой технике в этой области. Но только в 1928 году был выдан патент на аппарат для электрической телескопии системы Грабовского, Пискунова и Попова»48. Дело оставалось за техническим исполнением.

Согласно одной из версий, «в 1928 году его «телефот», так назвал свое изобретение Грабовский, получил первое изображение. Это была рука его жены Лидии…»49. Изобретатель и соавторы повезли «телефот» в Ташкент, где руководство республики оказало им поддержку для продолжения экспериментов. Повторно движущееся изображение было передано в Ташкенте 26 июля и 4 августа 1929 года, когда удалось передать и получить на экране «телефотоизображение движущегося ташкентского трамвая»50. В дальнейшем идея Грабовского не нашла поддержки у властей и ученого сообщества, которое было увлечено в то время оптическо-механическим методом трансляции изображения 51. Грабовский прожил во Фрунзе большую часть жизни, где и умер в 1966 году. До конца жизни он продолжал свои эксперименты и изыскания:

«Около 70 авторских и заявочных свидетельств — таков итог деятельности этого замечательного испытателя и новатора…»52.

Фрунзенская телевизионная вышка и телестудия начали свою работу 17 ноября 1958 года — три десятилетия спустя после первых экспериментов Грабовского и его единомышленников. Сначала транслировались пять программ в течение пары часов, но затем длительность вещания постепенно увеличивалась. И уже спустя 5 лет киргизское телевидение работало по 6 часов в сутки. Расширялась и местная телевизионная аудитория. Согласно энциклопедии «Фрунзе», «к 1979 телевидение стало доступным почти всем населённым пунктам республики».

Хотя, согласно первоначальному проекту, срок эксплуатации фрунзенской телебашни уже давно вышел (предусмотрено было заменить ее спустя 45-50 лет), вышка все еще остается главным инструментом приема и ретрансляции сигнала для большинства теле- и радиоканалов страны, и, по мнению специалистов, «находится в прекрасном состоянии и функционирует в штатном режиме»53.

Телевышка и сегодня — не только инструмент ретрансляции радиосигнала. Символический потенциал этой яркой высотной конструкции привлекает внимание различных деятелей, мечтающих найти ему применение в соответствии с актуальными идеологическими параметрами. По сообщению информационного агентства АКИpress, еще в 1997 году энтузиастом была запатентована и представлена общественности идея новой 350-метровой телебашни в Бишкеке, состоящей из набора национальных символов — юрты, коокора (фляжка для питья кумыса) и темир-комуза (музыкальный инструмент). Эта идея, к счастью, не была реализована, но скорее всего лишь из-за отсутствия финансирования.

Планетарий — «Памятник гражданину вселенной»

В СССР космос раскрывался не избранным единицам, но миллионным массам. Тема космоса находила отражение в популярной культуре, быте и досуге. Всеобщий интерес к межпланетным полетам нашел выражение в жанре научной фантастики. Еще в 1953 году в «Литературной газете» была опубликована программная статья известного писателя-фантаста и ученого И. А. Ефремова, в которой он призывал к широкому использованию научной фантастики в целях популяризации научно-технических знаний. Эта статья во многом определила развитие популяризации науки в СССР вплоть до его распада 54.

После полета Ю. Гагарина каждый советский ребенок мечтал — и вполне мог — стать космонавтом. Различные конструкторские и авиационные кружки, научно-популярные детские и юношеские издания (такие как «Техника — молодежи») и прочие формы досуга способствовали популяризации науки и техники среди детей и молодежи. В короткометражном фильме «Кочевье космонавта» (1983) киргизского режиссера Шамиля Джапарова мальчик, растущий на отдаленном пастбище, через игру и поедание зубной пасты из тюбика (ведь именно так питаются в космосе!) приобщается к космическому полету. Засыпая, он говорит матери, что хочет стать космонавтом. На излете существования СССР, в 1990 году, летчик Салижан Шарипов, родившийся в провинциальном Узгене на юге Кыргызстана, был отобран в отряд советских космонавтов. Свой первый космический полет он совершил в 1998 году.

Массовые космические путешествия откладывались до наступления коммунизма, но звездное небо и планеты Солнечной системы мог обозревать любой желающий. Для того чтобы почувствовать себя гражданином вселенной, достаточно было посетить ближайший планетарий. Фрунзенский планетарий, открытый в 1974 году, был единственным в Средней Азии. Планетарий проводил лекции, экскурсии, а также показы мультфильмов, научно-популярных и документальных фильмов. В планетарии было 2 зала: звездный (на 60 чел.) и кинозал (на 120 чел.); оптическое оборудование, посредством которого демонстрировалось искусственное звездное небо, Солнце, Луна, планеты, спутники, космические корабли 55. А в холле планетария висела модель первого искусственного спутника Земли в натуральную величину 56. Билеты стоили всего 10-20 копеек 57.

Фрунзенский планетарий. 1976. ЦГА КФФД КР

Ежегодно в планетарии читалось около 40 лекций для широкого круга посетителей и 30 — по абонементам для школьников 58. Так, к примеру, лекторками планетария регулярно проводились следующие лекции и экскурсии для учеников по заявкам школ: «Ожерелье экватора», «Приключения капельки воды». Особой популярностью пользовалась лекция «Мифы и легенды о созвездиях животных», посвященная истории возникновения названий созвездий 59. Помимо публичной программы и абонементов для школьников, на базе планетария функционировали астрономические кружки. Кружковцы учились управлять цейсовской техникой, делали доклады, обсуждали «небесные новости»60.

Лекторки фрунзенского планетария Н. Гребенщикова и Н. Корн готовят слайды для новых лекций. 1981. ЦГА КФФД КР

Коллектив планетария был небольшим и состоял всего из 3 лекторок, директорки, методистки, организаторки, кассирши, кинооператорки, технички и механика. Хотя планетарий активно сотрудничал с Министерством образования и обществом «Знание», подчинялся он Управлению парков культуры и отдыха 61.

В настоящее время планетарий не функционирует, его здание полностью заброшено и пришло в упадок. Согласно данным Бишкекглавархитектуры, постановлением местного самоуправления Бишкека в 1996 году планетарий из ведомства Городского объединения парков и зон отдыха был передан фирме «Полярная звезда». Какое-то время здание планетария использовалось как ночной клуб. С 2010 года земельный участок, на котором находится здание бывшего планетария, принадлежит частному лицу. Иностранными инвесторами рассматривался вопрос возможности строительства на данной территории гостиничного комплекса со сносом здания бывшего планетария 62. Дальнейшая его судьба не ясна.

Заключение

В итоге этого краткого обзора материальных следов утопического «научно-прогрессистского» проекта в ландшафте Фрунзе-Бишкека становится очевидным: некоторые объекты и институции остаются частью современной городской среды, но утратили свое первоначальное значение; большая же часть артефактов руинизируется и апроприируется капиталистическими механизмами приватизации и адаптации под нужды рынка. Так, выгодное положение в центре города и внушительная материальная база Академии наук не препятствуют ее растущей нерелевантности, изоляции от власти и потере престижа, — неолиберальные тенденции глобализации науки и образования приводят к оспариванию ведущего статуса Академии и даже к сомнениям в необходимости ее сохранения как институции. Общество «Знание», некогда проводившее публичные бесплатные лекции о научном атеизме и космонавтике, ныне помогает людям самотрудоустроиться, чтобы выжить в непростых условиях «рыночных отношений». Зеленые заповедные зоны ботанического сада, находящиеся в черте города, — невыносимо соблазнительны для девелоперов-застройщиков и прочих бизнес-интересов. На примере здания бывшего планетария мы наблюдаем классический сценарий приватизации и руинизации объекта, некогда являвшегося общественным достоянием и местом культурного досуга горожан, — с тем, чтобы не подлежащее восстановлению здание снести и использовать освободившееся пространство в частных интересах обогащения анонимных инвесторов. Архитектурный облик современного Бишкека, в отличие от советского Фрунзе, формируется стихийным натиском сил капитала, работа которых, хоть и закономерна, но не основана на научных принципах и осмысленном планировании на службе у утопического видения будущего.

Сноски:

- Пеев Д. Третье тысячелетие // Техника — молодежи. 1973. № 4. С. 48.

- Абрамов Р. Популяризация науки в СССР как элемент культурной политики // Время, вперед! Культурная политика в СССР / Под ред. И. В. Глущенко, В.А. Куренного. М.: Высшая школа экономики, 2013. С. 4.

- Бикбов А. Грамматика порядка: Историческая социология понятий, которые меняют нашу реальность. М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 2014. С. 198-201.

- Там же. С. 201.

- Там же. С. 240-242.

- Там же. С. 242.

- Там же. С. 246.

- Киргизская Советская Социалистическая Республика. Энциклопедия. Фрунзе, 1982. С. 285-286.

- Курбатов В., Писарской Е. Архитектура города Фрунзе. Фрунзе: Кыргызстан, 1978. С. 80.

- Нусов В. Архитектура Киргизии с древнейших времен до наших дней. Фрунзе, 1971. С. 129.

- Высказывания о реформировании науки, расформировав НАН КР, вызвало озабоченность ученых (обращение к высшему руководству) // Kabar.Kg. 17 сентября 2014. http://kabar.kg/rus/society/full/82753

- Ле Корбюзье. Три формы расселения. Афинская хартия. М.: Стройиздат, 1976. С. 118.

- В книге Струмилина «Проблемы планирования в СССР» (Ленинград: Издательство Академии наук СССР, 1932), где излагается его концепция, метафора «Фабричный кремль» не встречается. Это не «научная», а риторически эффектная фраза прозвучала в одном из устных выступлений экономиста: «предприятия могут быть в самом центре города…, будет фабричный кремль» (Струмилин С. Выступление // К проблеме строительства социалистического города: дискуссия в клубе плановых работников им. Г. М. Кржижановского. М., 1930. С. 74. Цит. по: Меерович М., Конышева Е., Хмельницкий Д. Кладбище соцгородов: градостроительная политика в СССР (1928-1932 гг.). М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН) : Фонд «Президентский центр Б.Н. Ельцина», 2011. С. 120).

- Струмилин С. Проблемы планирования в СССР. С. 497-498.

- Там же. С. 496.

- Там же. С. 495.

- Brockway L. H. Science and colonial expansion: the role of the British Royal Botanic Garden. Yale University Press, 2002.

- Бикбов А. Грамматика порядка. С. 243-244.

- Интервью Штаба с Назгуль Викторовной Кенжебековой — ученым секретарем ботанического сада им. Э. Гареева.

- Информационный буклет ботанического сада им. Э. Гареева.

- Там же.

- Там же.

- Вебсайт ботанического сада им. Э. Гареева НАН КР. История. http:// botansad.com/o-institute/istoriya.

- Информационный буклет ботанического сада им. Э. Гареева.

- Интервью с Назгуль Викторовной Кенжебековой.

- Борисовский Г. Архитектура, устремленная в будущее. М.: Знание, 1977. С. 14.

- Там же. С. 33.

- Курбатов В. Архитектура городского жилища. Фрунзе, 1972. С. 101.

- Нусов В. Архитектура Киргизии с древнейших времен до наших дней. Фрунзе, 1971. С. 125; ЦГА КР. Ф. 2710 Оп. 4 Д. 116 Л. 1; интервью со Спиваковой Р. П., жительницей дома № 80, руководителем строительно-монтажного управления (СМУ-4) при Госплане СССР.

- Курбатов В., Писарской Е. Архитектура города Фрунзе. С. 69.

- Там же.

- Курбатов В. Архитектура городского жилища. С. 109.

- ЦГА КР. Ф. 2710 Оп. 4 Д. 116 Л. 2.

- ЦГА КР. Ф. 2710 Оп. 4 Д. 116 Л. 1.

- Там же.

- Интервью со Спиваковой Р. П.

- Курбатов В. Архитектура городского жилища. С. 112.

- Там же. С. 112-113.

- Там же. С. 111-112.

- Там же. С. 112.

- Интервью со Спиваковой Р. П.

- Там же.

- Старусева И. Культурно-просветительские учреждения Кыргызстана в советской идеологической системе 1946-1964-х годов // Вопросы истории Кыргызстана. 2007. № 1.

- Бикбов А. Грамматика порядка. С. 239-240.

- Инфографика «Бишкекская телевышка» // KNews. 15 мая 2012. http://www. knews.kg/infografika/15999_bishkekskaya_televyishka

- Шефер Б. Самодельный телевизор. Библиотека юного конструктора. Детиздат, 1937.

- Петров В. Фрунзе советский, 1926-1991. Бишкек: Литературный Кыргызстан, 2008. С. 52. http://literatura.kg/articles/?aid=421

- Рубченко Ю. Грабовский Борис Павлович и его «Телефот». Мифы и реальность. 2007. uk8aie.pr.uz/index.files/grab_telefot1.htm

- Там же.

- Документы личного фонда Б. П. Грабовского по истории телевидения // Вестник архивиста. 10 сентября 2009. http://www.vestarchive.ru/ arhivovedenie/707—n-e-.html

- Там же.

- Петров В. Фрунзе советский. С. 52-54.

- Борисенко Л. 46 минут высоты // «Российская газета — Неделя» — Киргизия № 6239 (263). 21 ноября 2013. http://www.rg.ru/2013/11/21/vyshka.html

- Абрамов Р. Популяризация науки в СССР. С. 6.

- Фрунзе. Энциклопедия / Гл. ред. Б. О. Орозбаева. Фрунзе, 1984. С. 206.

- Горохова Н. Фрунзенский планетарий: нет повести печальнее на свете // ИА «24.kg». Бишкек, 2 июня 2014.

- Интервью Штаба с Татьяной Викторовной Петрович — лекторкой планетария в 1981-1984 гг. Бишкек, 14 октября 2014.

- Фрунзе. Энциклопедия. С. 206.

- Горохова Н. Фрунзенский планетарий: нет повести печальнее на свете.

- Плевок в детство, или 35 лет со дня открытия фрунзенского планетария // Antipodean World blogpost. 17 марта 2009. http://antipodean-wor.livejournal. com/2009/03/17/

- Интервью с Татьяной Викторовной Петрович.

- В Бишкекглавархитектуру не поступала документация по участку, где расположен бывший планетарий // ИА «24.kg», републиковано ИА «FOR.KG». http://www.for.kg/news-264721-ru.html

04.04.2025

↑