Оригинал статьи был первоначально опубликован в книге ШТАБа «Бишкек утопический: Сб. текстов / Сост. и ред. Г. Мамедов, О. Шаталова. — Б.: 2015.»

Автор Оксана Шаталова

Социальный заказ и социальная инженерия

Оглавление

В проекте «Бишкек: хроники радикального воображения» мы исследовали принципы создания советского жилого микрорайона — на примере 6-го бишкекского. Микрорайон есть планировочная модель, важная для понимания концепта «социалистического города». Этот концепт мы рассматривали в аспекте, обозначенном нами как продуктивность утопии 1 и определяемом как материальное преобразование городского пространства в целях преобразования пространства социального.

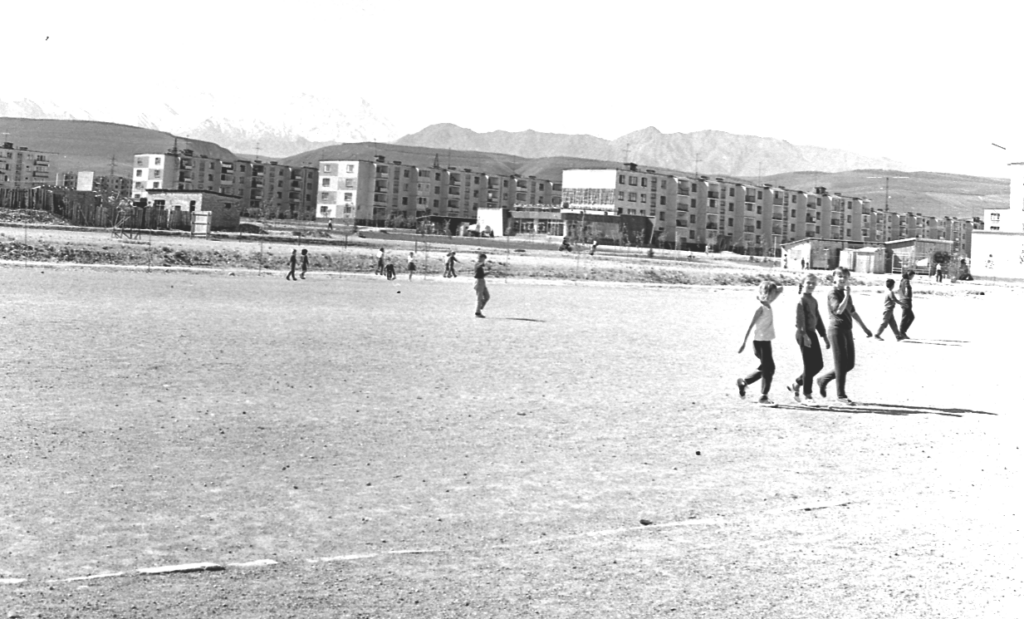

6-й микрорайон. 1970-е. ЦГА КФФД КР

Такого рода преобразования включают два вектора мотиваций — социальную инженерию, т. е. деятельные требования к жителю города, и социальный заказ, т. е. его же запросы. Термины «социальная инженерия» и «социальный заказ» имеют не архитектурное происхождение (первое — из сферы психологии труда, второе — из литературоведения 2), но, на мой взгляд, удобны для рассмотрения вышеуказанной проблематики. В контексте урбанистики я предлагаю понимать термин социальная инженерия как «воспитание пространством», — как такую организацию пространства, которая влияет на индивида и общество в соответствии с некими идеологическими конвенциями. Здесь структурно подразумевается субъект воспитательного процесса, социальный инженер. Социальный заказ — некий обратный феномен. В данном кон- тексте примем, что это некое стихийное, «сформулированное самое жизнью», общественное требование, которое должно быть выполнено государством либо другим уполномоченным социальным актором; в советское время «социальный заказ» выступал обычно под маркером «потребности населения».

Оба понятия можно приложить не только к социалистической урбанистике, но к процессам градостроения и градорегулирования вообще. Это, однако, не всегда очевидно. Советская социнженерия — особенно в ранние периоды — утверждала себя открыто, хотя зачастую ограничивалась лишь громкими декларациями («новая советская женщина, освобожденная от кухонного рабства», «новый человек, интернационалист и коллективист»). Отчасти в связи с этой декларативностью советская социальная инженерия является привычной мишенью либеральной критики: «совок» обвиняется в том, что воспитывал стандартного человека. Расхожими сделались представления о советском городе как «тоталитарном», «безликом», «уравнительном», «антигуманном», — городе, который покушался на уникальные свойства личности, помещая последнюю в прокрустово ложе панельных пятиэтажек. Рыночные джунгли же, напротив, форсируют своеобразие личности. Ведь капиталистический город это город-организм, город естественной борьбы за выживание, где личности, как трава, растут сами по себе, и выживают самые сильные и умные побеги. Однако социнженерия — не менее рутинная стратегия и при капитализме. Один из примеров — реконструкция Парижа бароном Жоржем Османом, префектом департамента Сена, во второй половине XIX века. Осман снес в Париже узкие улочки и пробил широкие магистрали, которые трудно загородить баррикадами. Таким образом, в парижанина закладывалась программа невозможности стать мятежником 3. Вообще, любая градорегулирующая инициатива содержит элементы социальной инженерии, — производящей, например, привилегированного жителя центра или маргинализированного обитателя окраин. Если прокладывается один маршрут и перекрывается другой, это так или иначе окажет влияние на личность, которая будет вынуждена в буквальном смысле двигаться по указке городских властей. Тем более это касается случаев, когда в местах проживания, как в бишкекских «новостройках», отсутствуют обычные городские коммуникации, — на уникальных свойствах личности это отражается определенно (и не имеет значения, «намеренны» эти влияния или нет, поскольку социальная инженерия, сопрягаясь с социальным заказом привилегированных групп, автоматически работает на закрепление привилегий и маргинальностей).

Итак, социальная инженерия, как и социальный заказ, имеет место там, где есть город. Но, разумеется, социалистические и капиталистические модели различаются. Данная статья посвящена именно социалистическому городу с его специфическими конвенциями.

Сделаю оговорку, что оппозиция «заказ / инженерия» абстрактна и аналитична. В дискурсах и практиках эти понятия часто не разделяются, предъявляя диалектику инженерии и заказа. Авторы советских архитектурных концепций 20-30-х гг. были убеждены, что воспитание нового человека это и есть главный социальный заказ. В качестве ведущего социального инженера понимался рабочий класс (позже — «советский народ»), он же одновременно и был воспитуемым (единство того, что дÓлжно и того, что нужно). Вот одна из характерных цитат 20-30-х гг.: «Проблема «социалистического города» — большая классовая проблема… Речь идет о перестройке всего жизненного уклада трудящихся, о подъеме их благосостояния, о новых общественных отношениях и связях, о создании нового человека. Новых навыков в психологии»4. Здесь перечисляются как задачи социальной инженерии (перестройка уклада, создание нового человека), так и составляющие социального заказа (подъем благосостояния). С другой стороны, зачастую то, что провозглашалось в качестве исполнения социального заказа, при аналитическом усилии опознается как акт социальной инженерии. Именно так строилась гендерная политика в СССР начиная с середины 1930-х гг. В более ранние периоды в этой сфере открыто заявлялись интенции социнженерии — в том числе через организацию городской среды (строительство жилищ для нового человека — домов-коммун, рассчитанных не на семейный, а на коллективный быт; домов без кухонь, предполагавших обобществленное приготовление пищи и питание в столовой и пр.). Но с середины 1930-х гг. вектор изменился, и гендерная политика стала представлять себя в качестве исполнения соцзаказа на государственную поддержку «естественной» («полной», гетеросексуальной, совместно проживающей) семьи 5. Одна только декларация «естественности» такой формы общежития — это уже форма социнженерного воздействия. В СССР же эти декларации поддерживались институционально — государственными программами и мерами регулирования демографической ситуации, как позитивными (поощрение многодетных матерей, в том числе льготными квартирами), так и негативными (налог на бездетность); а также мерами контроля сексуальности (криминализация и патологизация гомосексуальности), т.е. очевидно социнженерными программирующими действиями.

Далее настоящая статья будет посвящена только одной стороне этой пары — социальному заказу, что обусловлено двумя причинами. Первая причина — наглядность и продуктивность утопии, материальная результативность: примеры реализации соцзаказа в контексте урбанистики легче верифицируются и компактнее излагаются, нежели достижения социальной инженерии. Важно отметить, что нас интересует не советская социнженерия как таковая и не феномен градорегулирования как таковой (примеров манипулятивных стратегий советской власти в отношении советского общества можно привести предостаточно), но социалистическая социальная инженерия, основанная на некой ценностной матрице, в определении которой Штаб делает собственный дискурсивный выбор. В частности, как уже упомянуто, в ранние советские периоды были предприняты интересные урбанистические эксперименты, связанные с гендерной политикой, — но они были быстро свернуты и не оставили материальных следов в городском пространстве 6. Во-вторых, сегодня, — когда социалистическая аксиология вымывается из коллективного сознания, а субъектами соцзаказа автоматически воспринимаются привилегированные группы, — напоминание о принципе равенства, формировавшем советские города, есть напоминание о том, что капиталистическая городская сегрегация — не единственная возможная модель. Вместе с тем фокус на «социальном заказе» не равен прославлению затхлой риторики «удовлетворения потребностей», — риторики частного бытия и филистерства, на которой основывалась проблематика соцзаказа в позднем СССР 7. Советский Союз является не монолитом-в-себе, требующим его либо «благодарно принимать», либо безоговорочно отвергать, — но противоречивым явлением, чьи аспекты и ракурсы могут быть активизированы в разной степени при разных исследовательских стратегиях.

Мой исследовательский интерес заключается в том, чтобы проследить попытки реализации утопического потенциала города в контексте Кыргызстана и Фрунзе/Бишкека. Я рассмотрю три концептуальных элемента, определяющих социалистическую урбанистику в аспекте социального заказа: 1) масштабность строительства; 2) серийность строительства; 3) функциональную рациональность городской планировки. Эти взаимообусловленные аспекты жилищного строительства 1950-1980-х гг. предъявляли формы реализации социального заказа в СССР, решая задачи: всеобщего доступа к жилью; всеобщего доступа к комфортному жилью; всеобщего доступа к материальным и культурным благам.

1. Масштабность

Коммунистическая утопия подразумевает социальную инклюзивность и социальное равенство, — в контексте урбанистики это доступ к жилью и прочим городским благам для 100% горожан, без какой-либо их «естественной» или намеренной фильтрации. Далее, такой коммунистический горизонт, как радикальное переустройство социальной реальности, требует не фрагментарного, но панорамного взгляда на эту реальность. Необходимо мыслить масштабами не дома, двора или квартала, а города или страны, а лучше — вселенной. Такие амбиции подразумевают мета-взгляд архитектора — социального демиурга, с вершины политической правоты обо- созревающего макет с кубиками и фигурками и расставляющего их «по порядку». Итого: социалистическая урбанистика предполагала абсолютную социальную инклюзивность и абсолютный контроль этой инклюзивности 8, — что подразумевало преобразования, в том числе строительство, больших масштабов. Продуктом такого беспрецедентно массового строительства и стали микрорайоны, бессчетными кубиками размноженные, по всей, как тогда называли СССР, «одной шестой части суши». Однако чтобы понять, как развивались эти процессы 50-80-х гг., нужно упомянуть их предпосылки и аффирмации, проявившиеся на десятилетия раньше.

3-й микрорайон. 1967. ЦГА КФФД КР

Дискуссия о соцрасселении

В 1929-1930-х гг. — когда был свернут НЭП и начата индустриализация — активно обсуждалось составление первого генерального плана развития народного хозяйства СССР. В рамках этого обсуждения в Москве разразилась бурная дискуссия о новых городах — так называемая «Дискуссия о социалистическом расселении»9, проходившая как в печати, так и в форме публичных диспутов. Тогда и утвердился термин «социалистический город», идеал новой организации обитаемого пространства и антипод города капиталистического, — последний все дискуссанты дружно критиковали за непомерное разрастание, перенаселение, антисанитарию и сверх-концентрацию культурной жизни по сравнению с селом. Но в точке обсуждения нового социалистического города мнения разделялись. Одна сторона — так называемые урбанисты (самый известный — экономист Леонид Сабсович) — видели будущий город аграрно-индустриальным, объединяющим промышленность и сельское хозяйство 10. Как мегаполисы, так и деревни должны исчезнуть, породив среднее арифметическое с числом жителей 50-60 тысяч. Состоять новые поселения будут из «жилых комбинатов» — огромных зданий на 2-3 тыс. человек, включающих индивидуальные спальни и общественные помещения — столовые, библиотеки, клубы, спортзалы. От промышленных предприятий жилкомбинаты отделены зеленой полосой. Традиционных улиц и кварталов нет, дома редко разбросаны в парках среди зелени 11. Быт обобществлен, семья отмерла, детей воспитывает коллектив. Эта концепция Сабсовича и закрепилась собственно под формулой «социалистический город», «соцгород» в узком смысле.

Другая сторона — дезурбанисты (лидер — Михаил Охитович) — были более радикальны. Они критиковали грузные жилкомбинаты Сабсовича и предлагали вовсе отказаться от города, порождения капиталистических отношений. При социализме город должен рассеяться на отдельные атомы-домики. Дезурбанисты провозгласили лозунг: «Не дом-коммуна, а коммуна домов»12 и ратовали за так называемые «децентрическую систему» и «ленточное расселение»: благодаря развитой транспортной сети можно равномерно селиться вдоль дорог индивидуальными коттеджами. Коттеджи сборно-разборные, что придает каждому члену общества мобильность, — каждый или каждая может по желанию приближаться или отдаляться от других. Вся инфраструктура однородно распределяется вдоль транспортных путей. Тоже много растительности. Быт тоже обобществлен.

Важно отметить, что дискуссанты были не уличными мечтателями, а фактически государственными чиновниками — и Сабсович, и Охитович работали в Госплане.

В целом, и урбанисты, и дезурбанисты имели общие идеалы: уничтожение пресловутой «разницы между городом и деревней» и равномерность распределения промышленности, а также материальных и культурных благ, по всей территории советской республики.

Дискуссия длилась до тех пор, пока в мае 1930-го не была остановлена окриком партии, — в постановлении Политбюро ЦК ВКП(б) «О работе по перестройке быта» подобные концепции были заклеймены как «полуфантастические»13. Из всех идей дискуссантов власть реализовала, пожалуй, только идею «равномерного распределения», исходя при этом, однако, не из гуманистических идеалов, но из приоритета индустриализации 14. «Равномерно распределялось» и «децентрализировалось» промышленное производство, которое в качестве головной структуры инспирировало появление и рост обслуживающей инфраструктуры: рабочих городов, сельскохозяйственных поселений, транспортных узлов. Это был социнженерный проект пролетаризации всей страны 15, — должной из крестьянской превратиться в пролетарскую, ведь именно пролетариат облечен исторической миссией глобального переустройства.

Итого, в 20-30-х годах, во время форсированной индустриализации, массовое строительство осуществлялось, но это было строительство не жилое, а промышленное.

Норма жилплощади

История «квартирного вопроса» в СССР полна драматических поворотов. Начинается эта история сразу после революции, когда была упразднена частная собственность на жилье, и весь жилой фонд передан местным советам. Значительная часть населения обитала тогда в тяжелых, иногда чудовищных, жилищных условиях — например, в рабочих казармах 16. Встал вопрос распределения жилья. Исходя из базового социалистического принципа — социального равенства, — как разделить жилье между всеми, если квартир на всех не хватает? Прибегли к помощи математических абстракций. Жилье стали мыслить не квартирами или комнатами, а квадратными метрами. Появилось понятие «санитарная норма жилой площади», определявшее минимальную площадь в замкнутом помещении, на которой человек мог пребывать без вреда для здоровья (это и есть то, что антикоммунисты называют «уравниловкой» — чисто антропологический критерий распределения). Жилищно-санитарная норма впервые была введена Наркомздравом РСФСР в 1919 году и составляла 8,25 кв. м. на человека, а в 1922 году была увеличена до 9 кв. м.17. Послереволюционная драма квадратуры получила название «уплотнение» — неимущих стали массово подселять к бывшим имущим; тогда и распространилось понятие «коммунальная квартира». За первые десять лет советской власти только в Москве в благоустроенные квартиры переехало примерно полмиллиона человек. Однако жилищная ситуация продолжала оставаться критической: перед хрущевским строительным бумом лишь 30% квартир заселялось посемейно; большинство проживало в коммуналках, бараках и общежитиях 18, т. е. «социальный заказ» заявлял о себе во весь голос. Наконец, в середине 50-х гг. Хрущев объявил приоритетной задачей массовое строительство доступного жилья. В 1954 году на «Всесоюзном совещании строителей, архитекторов и работников промышленности строительных материалов…» Хрущев провозгласил ориентацию на индустриальное (поточное) домостроение и развитие соответственной промышленной отрасли. В 1955 году вышло постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве», осуждавшее дороговизну и неуместную декоративность сталинской архитектуры. В постановлении же 1957 года «О развитии жилищного строительства в СССР» признавалось, что темпы жилищного строительства отстают от промышленного, и ставилась задача: «в кратчайшие сроки достигнуть значительного прироста жилого фонда, чтобы в ближайшие 10-12 лет покончить в стране с недостатком в жилищах».

Новый район Фрунзе. 1965. ЦГА КФФД КР

Формула хрущевского жилищного бума была такова: типовое проектирование плюс индустриальное строительство. Курс на массовость предполагал не красоту и торжественность архитектуры (ориентиры сталинского времени), а на радикальное удешевление — на это и была отныне направлена архитектурная фантазия. Жилой дом «оптимизировали» по всем статьям. Убрали лифт, получив классическую пятиэтажку, т. к. по медицинским показаниям можно подниматься пешком без вреда для здоровья не выше 5 этажа. Сокращали, урезали и снижали всё, что можно. В институте «Киргизгипрострой» следующим образом проектировали жилую серию 213: снизили высоту потолка до 2,5 м, совместили санузел, уменьшили ширину маршей лестничных клеток, исключили угловые секции. Эти и другие усилия позволили снизить стоимость строительства на 30% 19. Оптимизировался — посредством конвейеризации — и строительный процесс. ДСК («домостроительные комбинаты», заводы крупнопанельного домостроения) и изготавливали железобетонные плиты, и собирали из них дома. Во Фрунзе первый подобный цех был открыт на заводе ЖБИ-1 в 1962 году. Он выпускал 8,1 тыс. кв. метров жилой площади ежегодно. В 1965 году был запущен Фрунзенский ДСК, производивший в основном четырехэтажки общесоюзной серии 1-464А/62 и отличавшийся мощностью 85 тыс. кв. метров 20. Второй Фрунзенский ДСК, производивший уже местную серию 105, открылся в 1972 году и отличался существенно возросшей годовой мощностью — 200 тыс. кв. метров жилой площади, с возможностью расширения до 400 тыс. кв. метров 21. Уже к концу 50-х годов Советский Союз вышел на первое место в мире по темпам жилищного строительства 22. В Киргизии, как и по всему СССР, происходили кардинальные изменения жилищной ситуации: «За десять лет — с 1955 по 1964 г.… горожане и жители рабочих поселков получили 136000 квартир… Переехали в новые дома или улучшили жилищные условия около миллиона человек — почти 40 процентов всего населения республики»23. Или: «К началу 1971 года показатель жилищного фонда города в 7 раз превзошел показатель довоенного 1940 г…. ежегодный прирост общей площади жилых зданий, порою до 40%, превышает весь жилищный фонд, имевшийся в городе в 1926 г. Говоря образно и сравнивая с прошлым, можно сказать, что каждый год во Фрунзе вырастает еще один город»24.

Микрорайон № 6 также был возведен довольно быстро, приблизительно за два года (1972-1974). Усилия строителей были неизменно направлены на повышение степени сборности зданий, т. е. на ускорение строительства. С этой целью практиковались эксперименты: например, с завода привозили стеновые панели уже с остекленными окнами или — другая новация — готовые санкабины, облицованные внутри плиткой 25. Нередко эксперименты оказывались неудачны (в ряду причин называется воровство материалов со стройплощадок), но стремление строителей повысить производительность труда никогда не угасало. Скорость в любом случае была впечатляющей: один 48-квартирный дом в 6-ом микрорайоне возводился за месяц 26.

Один из цехов Фрунзенского ДСК. 1970. ЦГА КФФД КР

Итого, жилищный бум работал на реализацию принципа абсолютной инклюзивности. В 1977 году в Конституции СССР появилась статья «право на жилище», провозглашавшая «справедливое распределение под общественным контролем жилой площади…». Бесплатно получить квартиру мог любой трудящийся — от предприятия или по месту жительства, — собрав определенные документы и доказав свою потребность в жилье. Скорость получения квартиры варьировалась — от месяцев до многих лет — в зависимости от ряда обстоятельств: места проживания, работы, наличия льгот. Расчеты велись опять же относительно нормы жилой площади. Минимальная всесоюзная норма была 9 кв. м., но союзные республики могли ее поднимать, — в Киргизии она составляла 12 кв. м. 27. Власть постоянно обещала увеличить заветную квадратуру. В 1971 году прогнозировалось, что к 1995 году общесоюзная норма составит 13 кв. м. на человека 28. В утопической же перспективе понятие жилищной нормы виделось временным: в будущем, когда «квартирный вопрос» утратит остроту, это понятие исчезнет за ненадобностью. Фрунзенский архитектор Валентин Курбатов в 1972 году прогнозировал, что в 1980 году в СССР общепринятой нормой станет формула «число комнат в квартире равно количеству членов семьи». А в 2000 году, по мнению Курбатова, «число комнат в жилой ячейке (квартире) будет на одну больше, чем число членов семьи» — отдельная комната для каждого плюс общая гостиная 29.

Фрунзенский ДСК. Погрузка наружных стеновых панелей на панелевоз на складе готовой продукции для отправки на стройплощадку. 1972. ЦГА КФФД КР

7-й микрорайон. 1970-е. ЦГА КФФД КР

2. Серийность

Индустриальное строительство по определению не могло производить уникальные объекты. Поэтому социалистический город состоял из «произведений искусства в эпоху его технической воспроизводимости», т. е. из типовых строений.

Здесь вновь стоит вернуться в 20-30-е гг. Концептуально «стандартные города» были освоены уже тогда — и не просто осмыслены как необходимость, но валоризованы. Ввиду колоссального авторитета марксизма всеобщим символом веры сделались «средства производства», в частности, индустриальные средства производства — техника, гарант мессианской роли пролетариата. Культ науки и машинного производства, анти-ремесленничество, техницизм, тейлоризм сплелись в один ценностный узел. Прежде всего, конечно, вспоминается Ле Корбюзье: «Промышленность, разлившаяся как река, затопляющая берега, несет нам новые средства, отвечающие этому новому времени и его духу… Надо создать дух серийности — стремление строить дома сериями, стремление жить в серийных домах, стремление проектировать дома как серии»30. В СССР участники дискуссии о социалистическом расселении также ратовали за индустриализацию градостроения: «Перейдем на машинное производство, производство стандартных элементов — на производство круглый год. От сооружения зданий — к сборке частей»31. Эти ориентиры имели не только прагматическую, но и идеологическую подложку, — как заметил исследователь 80-х, «Технический стандарт конструктивистами… был принят за универсальное упорядочивающее средство: простейшие ритмы, возникающие в повторе одинаковых элементов, казались выражением коллективного начала новой жизни, идеи социального равенства»32.

На рабочей площадке Фрунзенского ДСК. 1969. ЦГА КФФД КР

Эстетика серийности

Осмыслялась и новая образность — эстетика стандарта и конвейера. Основную проблему этой новой эстетики, позже ставшую роковым клеймом типового строительства — «монотонность», «одинаковость» — сознавали уже в 20-30-е гг. и пытались снять посредством приема комбинаторики. Именно так дезурбанисты предлагали строить новые города: «Из… стандартных элементов собираются различные строения… Различные по форме плана, по пропорциям, освещению и др. При действительной механизации — отсутствие механического однообразия, казарменности»33.

В хрущевское время эти тезисы повторялись. Новое понимание архитектуры — как инженерии и науки, а не как «искусства» — не отменило эстетических параметров, но лишь пересмотрело их. Так, в выступлении одного из ораторов на «Всесоюзном совещании строителей, архитекторов и работников промышленности строительных материалов…» (1954) художественные претензии архитектуры сначала высмеиваются («парфюмерные украшения»), но затем подтверждаются, хотя и в измененном формате: «Многие архитекторы… не понимают, что культура жилых зданий определяется не парфюмерными украшениями их фасадов, а удобствами квартир. Слово «архитектор» означает главный строитель, а наши архитекторы отгораживаются от строительства… Ныне… не встретишь надписи архитектор-инженер. Зато архитекторам льстит, когда их называют архитектор-композитор. (Смех в зале). Архитекторы любят повторять известное изречение Гёте о том, что архитектура — застывшая музыка. Если архитекторы сравнивают себя с музыкантами, то они должны быть последовательны и не строить обычный дом из девятисот типоразмеров керамических камней. Музыкальная практика уже в течение нескольких веков пользуется системой двенадцати различных звуков в октаве, причем, как известно, только семь из них являются основными. (Аплодисменты, смех в зале). Жизнь показывает, что из ограниченного числа стандартных элементов можно создать бесконечное разнообразие архитектурных форм»34.

Строительство первого крупнопанельного дома. 1962. ЦГА КФФД КР

Но эта «лего-опция» не получила распространения: само понятие «бесконечного разнообразия архитектурных форм» противоречит идее типового проектирования. Обсуждалось и другое решение, а именно более софистицированная комбинаторика «второго уровня», — когда роль компонентов выполняют готовые здания, собираемые в целое — жилой комплекс, микрорайон, город. Такие идеи также восходят к Корбюзье, считавшему, что эстетическими качествами должен обладать не «дом в себе», а комплекс зданий, свободно группируемый в пространстве35. Советские архитекторы 50-70-х гг. вторили Корбюзье, — если в вышеприведенной цитате оратор сравнивал архитектуру с нотной системой, то другой теоретик избрал метафору литературы: «Серийное здание массового заводского изготовления — это не поэма и не рассказ, а одно-единственное слово; из подобных ему слагаются архитектурные фразы. Разница между старыми сооружениями (палаццо, дворец, храм) и современными примерно та же, что между содержательным рассказом и отдельным словом… Рассказ должен быть оригинален, красив и содержателен. Отдельное слово может быть обыденным»36.

5-й микрорайон. 1967. ЦГА КФФД КР

Учитывая эти риторические ходы, а также феноменологию типового жилья, можно заключить, что эстетика хрущевок была синхронна (пост)модернистской эстетике, предъявляя джентльменский набор ее симптомов. Это эстетика копии (у типового дома нет оригинала), эстетика коллажа (комбинации, сборки готовых форм), эстетика серийности и тиражности, эстетика редукционизма и аскетизма, наконец, эстетика анонимности, — не умозрительная, как в трактатах постмодернистов, а вполне реальная смерть автора (у таких скучных строений не может быть творца; признаки креативности стерты с этих нейтральных стен). Хрущев, бранивший искусство «абстракционистов» на выставке в Манеже, множил по всей территории Советского Союза гораздо более радикальные объекты. Но он не был «автором» этих произведений; бессознательное модернизма вылилось в СССР в симптомы рутинного строительства, миновав сферу институционализированного искусства 37. Причем население и воспринимало типовые дома как проект эстетический, оценивая его не согласно функционалистской природе (машины для жилья), а как объект художественный, порицая отсутствие «парфюмерных украшений», требуя от архитектуры исполнения художественного долга. Самое популярное наименование панельных пятиэтажек — «монотонные», «серые», «скучные» — есть собственно эстетическая оценка (иногда ради разнообразия говорят о «плохом строительстве», как правило, имея в виду то же самое). Эстетика же геометрических форм таковой не опознавалась. Рутинная нелюбовь населения к типовым жилищам сродни такой же рутинной нелюбви к «Черному квадрату», к модернизму вообще, — сродни отказу принимать его за «настоящее искусство». Тот же факт, что миллионы советских граждан получили приемлемое жилье — в том числе благодаря «монотонности» этого жилья (вернее, факторам, обусловившим его монотонность), обычно при этом не вспоминается 38, — такова негативная суггестия модернистских форм.

Киргизская 105

Впрочем, в Кыргызстане отношение к типовому жилью нельзя назвать однозначно скептическим. Архитектурная мысль советской Киргизии произвела феномен, который бишкекцы до сих пор воспринимают с симпатией — крупнопанельную серию «Киргизская 105», разработанную местными специалистами в начале 70-х гг. (проектный институт «Киргизгипрострой», архитекторы: Е. Писарской, В. Седов, инженеры: В. Мозговой, А. Афонин, А. Кокорин, А. Тэвс 39). В советской архитектурной литературе эта серия, — удостоенная в 1978 году Государственной премии Киргизской ССР, — описывается как безусловное достижение по нескольким причинам. Во-первых, серия была разработана в соответствии с местными климатическими условиями и характеризовалась высокой сейсмостойкостью (до 8-9 баллов). Во-вторых, отличалась «лего-эффектом», вариативностью (дома пяти- и девятиэтажные, секционные и галерейные, со встроенными магазинами и учреждениями быта; квартиры от одно- до пятикомнатных). В-третьих, характеризовалась более оживленным фасадом (декором балконов, лоджий, входов)40. В-четвёртых, улучшенной планировкой и комфортностью квартир (увеличенная высота потолка, пропорции, зонирование)41.

Новый жилой дом с цокольной панелью в 6-ом микрорайоне. 1987. ЦГА КФФД КР

«Киргизская 105» приобрела такую популярность, что предыдущую серию 1-464АС население ретроспективно переименовало в «104-ую» (т. е. 105-ая стала абсолютным ориентиром); это народное название закрепилось и используется до сих пор. 6-ой микрорайон, отсчитывающий свою историю с начала 1970-х, первоначально застраивался четырехэтажками именно «104-й серии». Позже, в 1979-1981 гг., поскольку планировка 6-го включала свободные места (как говорили строители, «пятна»), микрорайон был уплотнен уже 105-ыми домами 42.

«Киргизская 105» воспринималась современниками с энтузиазмом, поскольку обещала исполнение соцзаказа на комфорт. Население обеспечивалось жильем с нарастанием не только количественных, но и качественных показателей,— архитекторы с воодушевлением констатировали «повышение материального благосостояния народа»43. 105-ая серия давала повод свидетельствовать успешность индустриализации строительства — «окончательный переход на новую, более высокую ступень в развитии жилищной архитектуры…»44.

3. Рациональность

Свежие постройки, как правило, дышали свободно — разворачивались новыми районами, а не расталкивали локтями старую застройку (как это происходит в Бишкеке сейчас): «Жилые дома строились… кварталами, группами и микрорайонами на свободных городских землях. Строительство жилых домов в пределах застроенной территории города имеет небольшой удельный вес»45. Поэтому вопрос планировки неотъемлем от проблематики массового строительства. В частности, нас интересует планировка микрорайона, базовой градостроительной единицы советского города.

На практике же эта планировка была обусловлена не столько эстетическими (комплекс домов как «литературный рассказ»), сколько сугубо прагматическими факторами. А именно, количеством жителей и расчетом их возможных потребностей: микрорайон проступал на картах как итог подобных калькуляций. Системообразующим в данном контексте являлся социальный заказ на доступ к учреждениям, как говорили в советское время, «соцкультбыта».

Комбинат бытового обслуживания во Фрунзе. 1938. ЦГА КФФД КР

В 20-30-х гг. эта проблема также понималась как первостепенная. Планировщики соцгородов скрупулезно продумывали конфигурации социально-бытовой инфраструктуры. Жилкомбинаты Сабсовича совмещали жилье с инфраструктурой буквально под одной крышей46. Дезурбанисты же планировали обитаемую среду следующим образом (на примере проекта Магнитогорска). Домики «ленточного расселения» располагались вдоль 25-километровых магистралей. На конце каждой магистрали находились магазины и санитарные учреждения, а в центре магистрали — «Дорожный парк культуры» с музеем, кинотеатром, врачебной консультацией и выставками товаров, которые можно заказать по каталогу. Самым необходимым потребностям отвечали «километровые станции», расположенные через каждый километр и включавшие столовую, читальню, комнату отдыха, парикмахерскую, спортплощадку и т. д. Авторы проекта подробно рассчитывали количество пассажиро-километров в день (транспорт в их схеме играл решающую роль). Они предполагали, что километровой станцией житель пользуются несколько раз в день, в парк культуры ездит почти каждый день, в конец дороги — один раз в 5 дней 47. Т. е. различались потребности первичные, повседневные, периодические и так далее. Подобным же образом Корбюзье в «Афинской хартии» делил потребности населения в отдыхе на «повседневные», «еженедельные» и «ежегодные» и на основании этой классификации предлагал разные форматы расположения озелененных территорий 48. В целом, как заявляли авангардисты, «Архитектура группирует жилища в крупные комплексы на основании точных расчетов»49, а также: «Плотности населения городов должны устанавливаться законом»50.

Ступенчатая система обслуживания

«Точный расчет» количества жителей, а также иерархий их потребностей и лег в основу микрорайона как базовой единицы социалистического города. Расположение объектов инфраструктуры рассчитывалось так, чтобы все без исключения жители имели к ним легкий доступ. Значение имело расстояние от жилых домов до объектов инфраструктуры — те и другие «расставлялись» на плане в соответствии с этим принципом, как тогда говорили, «свободно» («свободная планировка»). Дома внутри микрорайона могли компоноваться самым причудливым образом, улиц в привычном смысле не было: фактор собственности на землю отсутствовал, соответственно, отсутствовала и необходимость разграничивать/маркировать земельные участки, как при классической квартальной застройке.

Принцип расчета потребностей населения назывался «ступенчатой системой обслуживания» и потенциально расширялся на весь город, — микрорайон в этом смысле являлся эталоном. В СССР существовали незначительно различающиеся вариации этой системы; ниже перечислены параметры и нормативы, изложенные в учебнике фрунзенского архитектора и преподавателя В. Курбатова.

Жилая группа (0-ая ступень): несколько рядом расположенных жилых домов на 1,5-3 тыс. человек. Вблизи домов жилой группы находятся учреждения первичного обслуживания, такие как ясли-сад, столовая, ЖЭК, «помещение коллективного отдыха», «помещение, оборудованное торговыми автоматами», «пункт доставки продуктов на дом» (последние два или даже три пункта — скорее, мечта о будущем, чем заурядная реальность микрорайона). Расстояние до этих учреждений от всех домов жилой группы — не больше 150-200 м, т. е. 2-3 минуты пешей прогулки.

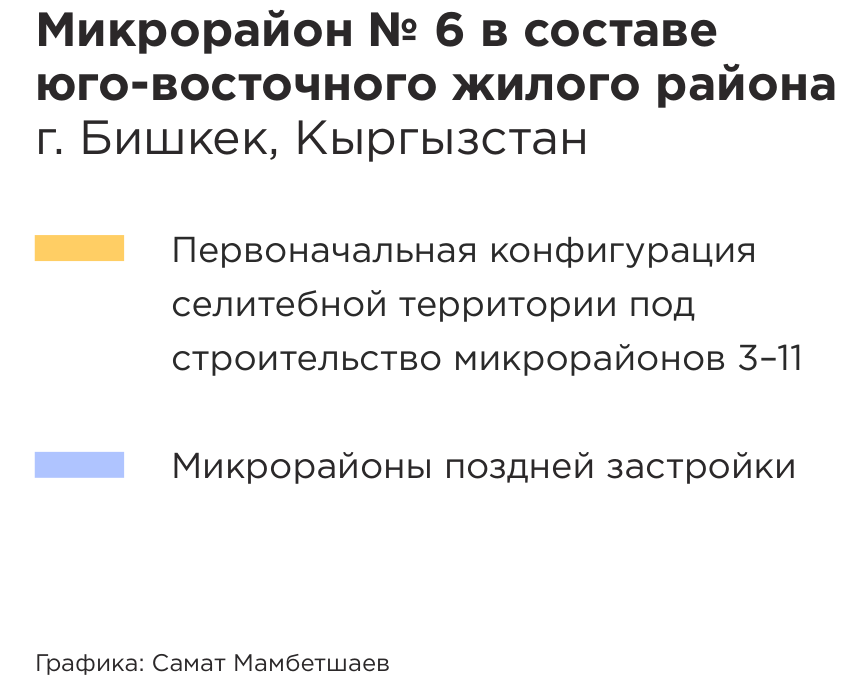

Жилой микрорайон (1-ая ступень): состоит из нескольких жилых групп и является базовой градостроительной единицей с населением 6-18 тыс. человек. В каждом микрорайоне работают учреждения 1-ой ступени, т. е. первичного и повседневного обслуживания: школы, детские сады, столовые, магазины товаров первой необходимости, службы быта, спортплощадки, помещения для самодеятельности и культурного досуга. Максимальный радиус обслуживания — 500 м, или 5-7 минут прогулки пешком. Микрорайон запрещено разрезать маршрутами общественного транспорта.

Жилой район (2-я ступень): состоит из нескольких микрорайонов, проживают 25-60 тыс. человек. Включает учреждения первичного, повседневного и периодического обслуживания: дома культуры, кинотеатры, библиотеки, кафе, торговые центры, учреждения связи, поликлиники, роддома, гаражи и т. д. Доступность для всех жителей жилого райо- на — максимум 1500 м, или 15-20 минут ходьбы. Расстояние между жилыми районами — минимум 100 м. Через жилой район нельзя прокладывать скоростные дороги.

5-й микрорайон. 1970. ЦГА КФФД КР

Городской центр (3-я ступень) — масштаб города. Эта ступень включает учреждения эпизодического обслуживания: административные здания, театры, музеи, рестораны, гостиницы, больницы, вузы и др. Их посещение осуществляется при помощи транспорта.

Пригород (4-ая ступень): также учреждения эпизодического обслуживания: пансионаты, «летние городки отдыха», пионерские лагеря, дома отдыха, санатории, «туберкулезные и психиатрические лечебницы»51.

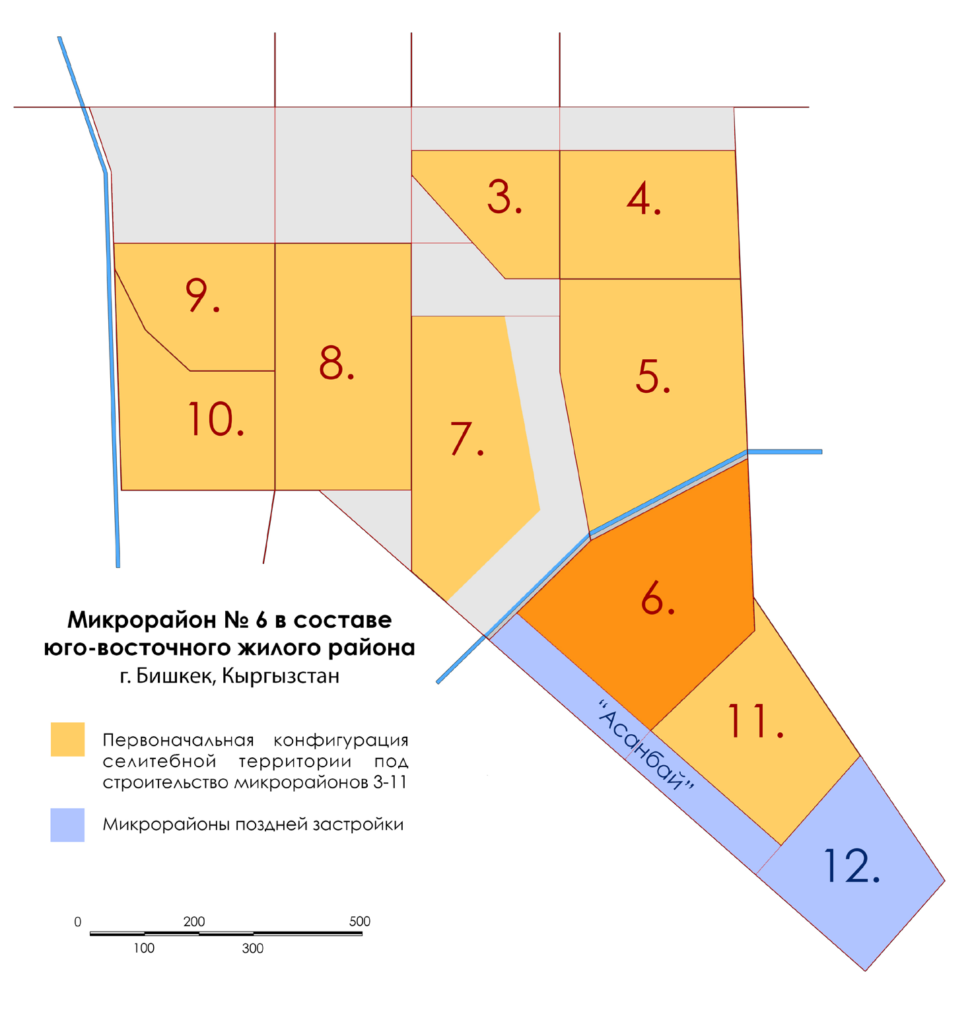

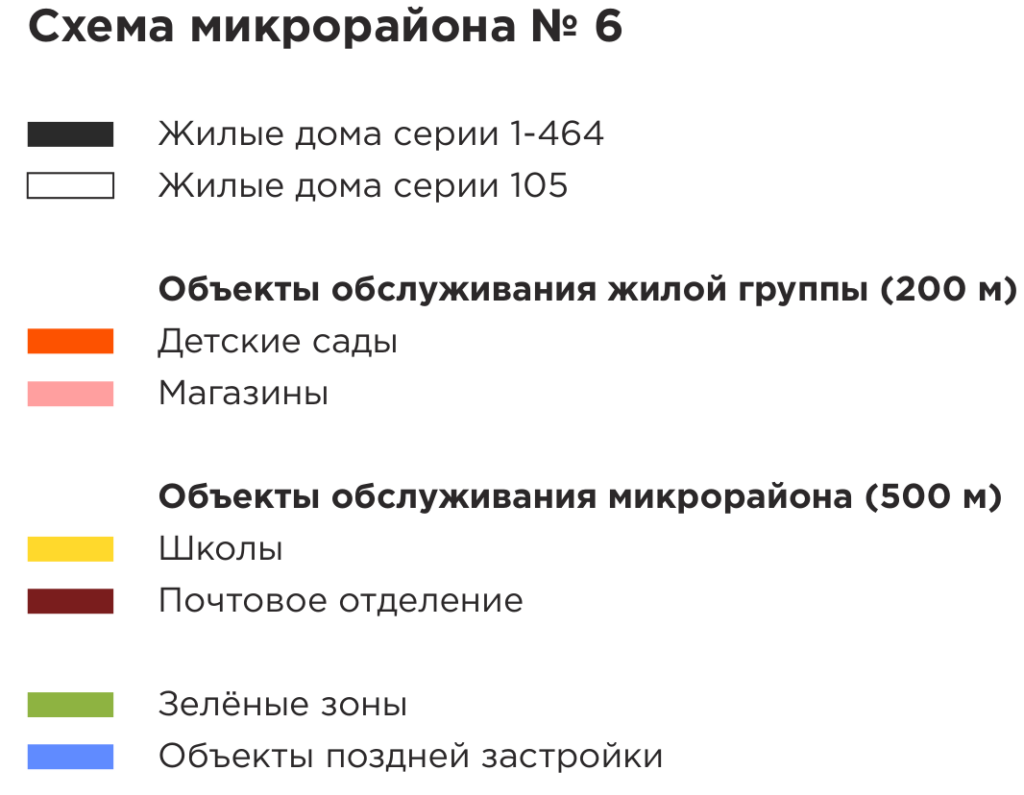

Микрорайоны стали строиться во Фрунзе с начала 1960-х гг. Территория на юго-востоке, не отягощенная многоэтажной застройкой, стала своего рода чистым листом и полигоном отработки вышеизложенной схемы: «Строительство на свободных территориях позволило запроектировать компактные микрорайоны с простой конфигурацией, в которых легко реализовать исходную теоретическую планировочную структуру. В результате возникли микрорайоны с численностью населения от 6 до 12 тыс. человек, застроенные четырехэтажными жилыми домами с вкраплением небольшого количества 9-этажных домов точечного типа»52. Несколько микрорайонов на этой территории составили «юго-восточный жилой район», в состав которого входил и № 6, расположенный в южной части 53. Современники оценивали юго-восточный жилой район как «гипертрофированный», поскольку количество его жителей превысило нормативное — 100 тыс. вместо максимальных 60 тыс. В связи с чем радиусы доступности инфраструктуры для отдельных микрорайонов также перекрыли норму 54. Вместе с тем на примере многих микрорайонов, в том числе на примере 6-го, «ступенчатую систему обслуживания» отследить довольно легко. В процессе работы над проектом «Бишкек: хроники радикального воображения» мы составили схему этого микрорайона, наглядно представив радиусы обслуживания 0-ой и 1-ой ступеней: расстояние до детских садов, школ, магазинов и др. В частности, схема отображает, что в пределах 6-го работало одновременно несколько детских садов, что являлось нормой для советского микрорайона, где детсады активно возводились именно согласно «ступенчатой системе».

Подобная строго рациональная система, ориентированная на тотальность доступа к благам, использовалась на всей территории СССР, обустраивая бесчисленное количество жилых микрокосмов. Помимо доступа к объектам «соцкультбыта», эти жилые среды учитывали такой фактор, как воспитание у горожан привычки к здоровому образу жизни (пример конвергенции социального заказа и социальной инженерии). Территория микрорайона была закрыта для общественного транспорта в целях сохранения микроклимата, — но также и затем, чтобы поощрять жителей на ежедневную прогулку: «…пешеход должен в день ходить по 400 метров до остановки и обратно. Если он будет так ходить, то, во-первых, будет здоров, во-вторых, будет обладать большой скоростью на дороге, потому что маршрутный транспорт не будет заезжать в микрорайоны…»55.

В контексте здорового образа жизни нельзя не упомянуть и вопрос озеленения, так же популярный как в раннем, так и в позднем СССР. Авангардисты единодушно мечтали превратить город в город-сад или даже город-лес: по Корбюзье, одна из основных функций градостроительства состояла в том, чтобы «обеспечивать человека жилищем… в местах и пространствах, обеспеченных свежим воздухом и солнцем, т. е. в истинно «природных условиях»56.

Не все микрорайоны или жилые районы Советского Союза включали зеленую прогулочную зону, но образцовые включали обязательно. Здесь также имело значение отсутствие частной собственности: ничто не препятствовало щедрой трате земель. В пример можно привести район Беляево в Москве 57 или наш 6-ой микрорайон. И первый, и второй развили парковую зону на основе ранее существовавших зеленых массивов, — в частности, на месте 6-го прежде находились насаждения поселка «Ортосай»; почти 20 процентов территории были заняты посадками ореха, дуба, акации, урюка, березы. Проектируемый же показатель зеленых насаждений, одобренный Минздравом, составлял 38 га (66% территории микрорайона)58. Микрорайон до сих пор утопает в зелени и знаменит уютным парком «Ореховая роща».

Графика: Самат Мамбетшаев

Заключение

Математические основания «ступенчатой системы обслуживания», ее радиусы и таблицы, не раз критиковались за «обезличку» (за то, что индивидуальные свойства личности стандартизируются и «поверяются алгеброй»59). Но в современной ситуации — когда жители «новостроек» Бишкека порой не имеют доступа не то что к ясли-саду, но к элементарным коммуникациям — сама идея тотального доступа к инфраструктуре кажется фантастичной, а критика «бездушности» ступенчатой системы — анахроничной.

Сегодня в Кыргызстане о массовом строительстве речь не идет, — хотя второй ДСК, переименованный в «Домостроительную корпорацию «Азат», работает до сих пор и строит дома улучшенной 105-ой серии в рамках ограниченного государственного заказа (для небольших групп государственных служащих). Наиболее распространена сегодня так называемая «точечная застройка», когда дома малой этажности сносятся, и на их месте возводятся высотные «элитки», растущие сами по себе, как растения после дождя. Такая застройка оценивается практически всеми как явление неблагоприятное 60. Пресса перечисляет зловредные последствия «точечного» строительства: повышение плотности застройки перегружает систему коммуникаций, электрическую сеть, водоснабжение, отопление. Высотки перекрывают обзор жителям соседних домов, препятствуют инсоляции и проветрированию. Но, несмотря на критику, «точечная» активность продолжается. Бишкек непредсказуемо формируется плюрализмом частных инициатив: капиталистический «город- организм» обеспечивает «предпринимателю» презумпцию независимости от социальной среды, привилегию строить, где и как хочется, соблюдая лишь ограниченные регламенты (типа высотности)61, т. е. привилегию классовую.

Масштабных градорегулирующих инициатив в Бишкеке не замечено, но они периодически мелькают на горизонте. В частности, власть озадачена, каким образом вернуть контроль над ростом города. На «Урбан-форуме» прошлого года руководитель мастерской генплана Д. Кулбатыров презентовал план создания «Бишкекской агломерации» (компактного комплекса населенных пунктов), — с целью рассредоточения «механического притока населения»: «Город Бишкек должен развиваться не сам по себе, а в составе всех населенных пунктов Чуйской области, то есть необходимо создать бишкекскую агломерацию, — пояснил Кулбатыров. — При этом механический приток населения, который стремится в Бишкек, должен быть рассредоточен на территории этой агломерации, что позволит уменьшить нагрузки на центр Бишкека. Для этого необходимо развитие мощной инфраструктуры, одним из важнейших элементов которой является транспорт. Предлагается ввести скоростные пригородные электрички, которые обеспечат доступ со всех концов агломерации в центр Бишкека. А в самом городе необходимо ограничить население до 1 млн. 200 тыс. человек путем расселения»62.

Неясно, как именно будет производиться упомянутое «расселение» в целях «ограничение» и как определить данную инициативу — как акт социальной инженерии или как исполнение социального заказа? Видимо, здесь спаяны элементы и того, и другого, — социальный заказ определяет, а социальная инженерия реализует. В этой ситуации важно осознать то, что прекрасно осознавал Осип Брик, вводя в 1923 году понятие социального заказа: последний не исходит от «общества в целом», но всегда отражает интересы той или иной группы, того или иного класса. Это всегда политический выбор; в той или иной степени «социальный заказ» совпадает с тем, что называется «интересы правящего класса». Приоритетная необходимость разноцветных велостоянок 63 в городе, запруженном душными маршрутками и окруженном поясом саманного самостроя, действительно воспринимается как приоритетная необходимость, если понять это как социальный заказ тех, кто уже обеспечен комфортным жильем.

Советский принцип абсолютной инклюзивности, начавший работу с драмы «уплотнения», с болезненного подселения неимущих к имущим, был основан на позитивной дискриминации неимущих. Жилищная ситуация в СССР 1950-х была оценена как критическая, поскольку самые обездоленные группы находились в поле символической видимости и— в той или иной степени, с теми или иными оговорками — являлись субъектами социального заказа. Жители «новостроек» Бишкека таковыми субъектами определенно не являются, будучи лишь объектами социальной инженерии. Они исключены с символического поля зрения подобно тому, как до Октябрьской революции были исключены с этого поля рабочие, жившие по 40 человек в избе. Мы и сейчас плохо представляем, как жили рабочие до революции. Образы их повседневной жизни маргинальны в имажинарии XIX века. Этот век для нас представляют тургеневские девушки в усадьбах, т. е. представители привилегированных сословий. Картины быта низших классов, потомками которых является большинство читающих этих строки (и просто большинство), мы не различаем в зеркале представлений, — соответственно, не можем оценить значения тех трансформаций городской среды, которые осуществила советская власть. Вместе с тем ситуация медленно, но неуклонно меняется. Мы привыкли считать жилище с канализацией и водопроводом нормой, однако с нами уже соседствуют люди, которые воспринимают эту рутину как недоступную им привилегию. Мы привыкли считать поквартирное расселение (одна квартира на одну семью) само собой разумеющимся, но уже сейчас всё больше молодых креаклов, не рассчитывающих — как когда-то их родители — на получение бесплатного жилья, арендуют жилища группами, производя феномен новых коммуналок (жилья с покомнатным расселением). «Коренным фрунзенцам», которые возмущаются «понаехавшими», стоит вспомнить, что тот Фрунзе, памятью которого они дорожат, появился благодаря принципам абсолютной инклюзивности, основанным на позитивной дискриминации угнетенных. И если бы не «стратегия тотального неисключения», то город сейчас не насчитал бы и десятой доли от числа нынешних квартировладельцев. Квартиры попросту принадлежали бы не им, они бы жили в доходных домах.

Итого — и прошлое, и современность учат нас тому, что стоит быть более зоркими, иначе в скором будущем с символического поля зрения можем исчезнуть мы сами.

Сноски:

- См. в этом сборнике текст Г. Мамедова «Бишкек утопический: археология

радикального воображения».

- Оба понятия произвела советская послереволюционная мысль. «Социальная инженерия» — термин Алексея Гастева (1882-1938), теоретика научной организации труда, который разрабатывал технологии «переделки человека», воспитания идеального рабочего. См.: А. К. Гастев и Центральный институт труда // Носкова О. История психологии труда в России (1917- 1957). М.: МГУ, 1997. «Социальный заказ» — понятие из лексикона Осипа Брика (1888-1945). Оно означает актуальное требование социальной группы, которое формулирует для себя художник, принадлежащий к этой группе. См.: Брик О. Т. н. «формальный метод» // Леф. 1923. № 1. С. 213-215.

- «Осман хотел двояким образом предотвратить появление баррикад. Расширение улиц должно было сделать их невозможными, а новые улицы должны были проложить кратчайший путь от казарм к рабочим кварталам». — Беньямин В. Париж, столица XIX столетия // Беньямин В. Озарения. М., 2000. С. 165.

- Черня И. На землю (Ответ Охитовичу, критика Сабсовича) (1930). Цит. по: Меерович М. Соцгород. http://alyoshin.ru/Files/publika/meerovich/meerovich_sots.html

- См.: Шаталова О. Кухня и освобождение от нее: домашняя работница в советской прессе 70-х // Сайт Штаба. http://www.art-initiatives.org/?p=14867

- Флэшбэки этих экспериментов промелькнули в 1950-1970-х гг. в архитектурном дискурсе. См. в данном сборнике текст Г. Мамедова и О. Шаталовой «Архитектура, космос, секс: «коммуна им. А. Коллонтай» во Фрунзе 70-х гг.».

- См., например: Бикбов А. Буржуазная личность в государстве «зрелого социализма» // Грамматика порядка: Историческая социология понятий, которые меняют нашу реальность. М.: Издательский дом высшей школы экономики, 2014. С. 195-237.

- Алексей Юрчак таким образом характеризует парадоксальность советских идеологических оснований: «противоречие между двумя главными целями коммунистической системы — полным освобождением личности посредством ее полного контроля со стороны партии». — Юрчак А. Это было навсегда, пока не кончилось. Последнее советское поколение. М.: Новое литературное обозрение, 2014. С. 555.

- См.: Хазанова В. Дискуссия о социалистическом расселении. В кн.: Советская архитектура первой пятилетки. Проблемы города будущего. М.: Наука, 1980.

- Сабсович Л. Социалистические города. М.: Московский рабочий, 1930. С. 30.

- Там же. С. 53, 90-92.

- См.: Современная архитектура. 1930. № 1-2. С. 41.

- Постановление ЦК ВКП(б) О работе по перестройке быта. Современная архитектура. 1930. № 1-2. С. 3.

- См.: Меерович М. Дискуссия о соцрасселении. Социалистический город — новый тип управления хозяйственно-производственными процессами. В кн.: Рождение соцгорода. Градостроительная политика в СССР. 1926-1932 гг. Иркутск: ИрГТУ, 2008. http://archi.ru/lib/e_publication.html?id=1850569764

- См. там же.

- «Как пример наемных помещений рабочих в избах, мы опишем одну из заурядных в с. Озерах. В избе о двух комнатах, шириною в 7 и длиною в 7 или 6 аршин… помещались 4 прядильщика с женами, 17 парней и мальчиков — присучальщиков и ставильщиков и 15 женщин и девушек — банкаброшниц и мотальщиц, всего вместе с хозяйкою избы 41 человек…». — Фрагменты из книги Е. Дементьева «Фабрика, что она дает населению, и что она у него берет», 1897 (из гл. I-III). http://www.rusproject.org/pages/history/history_6/rab_bit_kon_19_mosk.html

- Бураков В. Государственная жилищная политика в БССР в период НЭПа (1921-1929). Авт. дисс. канд. ист. наук. Минск, 2001. http://www.bsu.by/sm.aspx?guid=288903

- См., например: Горлов И. Жилищное строительство в Москве как социокультурная проблема (1953-1991 гг.). Авт. дисс. докт. ист. наук. Москва, 2005. http://cheloveknauka.com/zhilischnoe-stroitelstvo-v-moskve-kak-sotsiokul- turnaya-problema-1953-1991-gg

- Писарской Е., Курбатов В. Архитектура Советской Киргизии. М.: Стройиздат, 1986. С. 201.

- Курбатов В. Архитектура городского жилища. Учебное пособие. Фрунзе: 1972. Стр. 62.

- Писарской Е., Курбатов В. Архитектура Советской Киргизии. С. 213.

- См., например: Ерофеев Н. История хрущевки. http://openleft.ru/?p=4962

- Нусов В. Архитектура Киргизии с древнейших времен до наших дней. Фрунзе, 1971. С. 125.

- Курбатов В., Писарской Е. Архитектура города Фрунзе. Фрунзе: Кыргызстан, 1978. С. 58.

- Интервью Штаба с Шафиковым С. С. (руководитель ДСК в 70-х гг.), Джоотумановым А. Н. (руководитель ДСК «Азат»), ноябрь 2014.

- Там же.

- Постановление Совета Министров Киргизской ССР от 30 июня 1961 года № 336 «О пользовании жилой площадью». http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30289777

- Вечерняя Москва. 1971. 21 июня.

- Курбатов В. Архитектура городского жилища. С. 154, 155.

- Le Corbusier. Vers une architecture (1925). Цит. по: Иконников А. Искусство, среда, время. Эстетическая организация городской среды. М.: Советский художник, 1985. С. 61.

- Куда итти? Современная архитектура. 1930. № 1-2. С. 6.

- Иконников А. Искусство, среда, время. Эстетическая организация городской среды. М.: Советский художник, 1985. С. 64.

- Барщ М., Владимиров В., Охитович М., Соколов Н. Магнитогорье. Современная архитектура. 1930. № 1-2. С. 48.

- Всесоюзное совещание строителей. Правда. 1954. 8 декабря.

- См.: Всеобщая история архитектуры. Т. 11. Архитектура капиталистических стран XX века / Под ред. А. Иконникова. М.: Стройиздат, 1973. С. 20-22.

- Борисовский Г. Архитектура, устремленная в будущее. М.: Знание, 1977. С. 55, 56.

- Иногда эти бессознательные процессы производили странные эффекты «на местах». Например, появилось такое явление, как наивное, или самодеятельное, монументальное искусство, — казалось бы, оксюморон, т. к. наглядная и «вечная» монументалка подразумевает высокую степень мониторинга властей. Действительно, монументальные произведения в СССР проходили от эскиза до воплощения длинный путь, гарантирующий их «качество»: множество заседаний Худсовета при Худфонде (на последних заседаниях присутствовало городское руководство). Но об оформлении микрорайонов (как правило, городских окраин) централизованная забота проявлялась реже, чем об оформлении значимых общественных зданий. Торцевые мозаики в жилмассивах, как правило, разрабатывались на стадии строительства самими строителями, при этом процесс согласований был гораздо менее бюрократизирован и включал одобрение лишь строительного руководства. Таким образом, в системе советского искусства появлялась ниша, свободная от централизованного контроля: советский строй, если и претендовал на «тоталитарность», на практике далеко не всегда мог такой контроль осуществлять (см.: Юрчак А. Это было навсегда, пока не кончилось. Последнее советское поколение. М.: Новое литературное обозрение, 2014). В 5-ом микрорайоне Бишкека можно наблюдать большое количество самодеятельных мозаик и рельефов — фактически свободное творчество строительной индустрии. Некоторые панно более искусны, другие содержат композиционные ошибки, третьи очевидно неуверенны. Сюжеты — сказочные и прочие детские. Техника иногда довольно экстравагантна: например, мозаики из битой посуды. Итого, на стенах строгих кубов возникало подобие наивного искусства; модернистские дегуманизированные объекты подвергались «вторичной переработке», своего рода ре-гуманизации, «присваивались» строителями— как позже жильцами, пытавшимися остеклить балконы. Это можно сравнить с тем, как если бы на стенках архитектонов Малевича посетители музея рисовали цветы (не исключено, что такое сочетание радикальнее самих архитектонов).

- См.: Шаталова О. МетаФизика формы // Вернуть будущее. Альманах Штаба № 1 / Сост. и ред. Г. Мамедов, О. Шаталова. Бишкек, 2014. С. 106-109.

- Курбатов В., Писарской Е. Архитектура города Фрунзе. С. 65.

- Писарской Е., Курбатов В. Архитектура Советской Киргизии. С. 213-214.

- Курбатов В. Архитектура городского жилища. Стр. 83.

- Интервью с Шафиковым С. С., Джоотумановым А. Н.

- Курбатов В., Писарской Е. Архитектура города Фрунзе. С. 65.

- Там же. С. 66.

- Нусов В. Архитектура Киргизии с древнейших времен до наших дней. С. 125.

- То, что жилкомбинаты являлись «своеобразными зародышами микрорайона», т. к. включали «наряду с жильем повседневно необходимые культурно-бытовые учреждения», замечает С. Хан-Магомедов в книге «Архитектура советского авангарда»: Кн. 2: Социальные проблемы. М.: Стройиздат, 2001. http://www.alyoshin.ru/Files/publika/khan_archi/khan_archi_2_037.html

- Барщ М., Владимиров В., Охитович М., Соколов Н. Магнитогорье. С. 38-57.

- Ле Корбюзье. Афинская хартия // Три формы расселения. Афинская хартия. М.: Стройиздат, 1976. С. 105.

- Там же. С. 122.

- Там же. С. 102.

- Курбатов В. Архитектура городского жилища. С. 129-131.

- Там же. С. 134.

- Данные о микрорайоне № 6 на стадии проектирования (1968): разработка проекта — институт «Киргизгипрострой»; главный архитектор — Г. Оганесян; строительство — Управление капитального строительства и Фрунзенский домостроительный комбинат; площадь — 57 га; плотность жилого фонда — 2404 кв. м. на 1 га (48 жилых домов); численность населения — 11300 чел.; проектный срок строительства — 24 месяца; сметная стоимость — 20752, 645 руб. — Экспертное заключение по проекту застройки 6 микрорайона юго-восточного жилого района г. Фрунзе. Утверждено заместителем председателя Госстроя Киргизской ССР Ш. Каримовым. 1968 // ЦГА КР. Ф. 2710. Оп. 4. Д. 383. Л. 17.

- Курбатов В. Архитектура городского жилища. С. 134.

- Нуркиязова С. Когда в Бишкеке появится метро? Интервью с С. Дресвянниковым, главным специалистом по транспорту генплана Бишкека. http://enot.kg/mag/city/323-kogda-v-bishkeke-poyavitsya-metro

- Ле Корбюзье. Афинская хартия. С. 117.

- «Парковая территория расположилась посередине между тремя микрорайонами — таким образом, она находилась в пешеходной доступности для всех жителей, и они искренне полюбили это «зеленое сердце» юго- западного подрайона. Большие пруды, расположенные поблизости, стали композиционным центром нового средового пространства…» — Снопек К. Беляево навсегда. М.: «Стрелка», 2013. С. 31.

- Экспертное заключение по проекту застройки 6 микрорайона юго- восточного жилого района г. Фрунзе.

- Пример подобной критики: «…каким-то уж очень «плоским» оказывался горожанин-потребитель, рационально и потому дисциплинированно решавший всякий раз, к какому классу потребностей надлежит отнести то, что ему нужно или хочется в данный момент…» — Гутнов А., Глазычев В. Ступени обслуживания и принцип «матрёшки» // Мир архитектуры. Лицо города. М.: Молодая гвардия, 1990. http://www.glazychev.ru/books/mir_architectury/glava_4/glava_04-03.htm

- См., например: Тимофеенко А. Аманкулов: Основная проблема Бишкека — точечная застройка // Вечерний Бишкек. 19 ноября 2013. http://www.vb.kg/ doc/251554_amankylov:_osnovnaia_problema_bishkeka_tochechnaia_zastroyka. html.

- См.: Ложкин А. Очерк 11. Регламенты в стране согласований: de ure и de facto. http://archi.ru/world/48881/ocherk-11-reglamenty-v-strane-soglasovanii-de- ure-i-de-facto

- Ахрамеева К. В Бишкеке презентовали концепцию генерального плана города // News-Asia. 10 июня 2014. http://www.news-asia.ru/view/6652

- О «хипстерском», или «креативном» урбанизме и его популярности в Бишкеке см.: Мамедов Г. Левый взгляд на город. http://liva.com.ua/left-sight-at-the-city.html

30.03.2025

↑