Оригинал статьи был первоначально опубликован на сайте Ревкульт

Автор: Даниил Гордеев, Роман Голобиани

Как писал Эрик Хобсбаум, в конце ХХ века интеллектуалы столкнулись с рядом явлений, к которым они не были подготовлены своим предыдущим опытом, с явлениями, которые они не могли ни понять, ни классифицировать. Ко всем этим явлениям начали добавлять латинизированную приставку «после-»: новая экономика была наречена постиндустриальной, новая культура – постмодернистской, а способы передачи информации – постгутенберговскими. Следуя интеллектуальной моде, приставка «пост-» присоединялась к любым культурным явлениям: от музыки до направлений научной мысли. О знаменитом «посткапитализме», как замене «коммунизму», в теоретических изысканиях западных левых мы уже писали ранее. Естественно, интеллектуальная мода не миновала и марксизм.

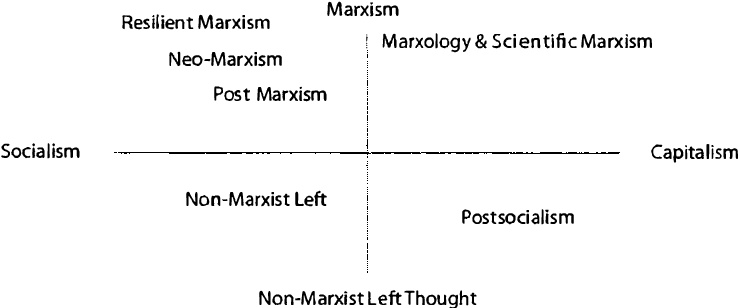

Что же такое постмарксизм? Строгих рамок у этого понятия, зародившегося в европейских университетах, нет. Обычно так определяют интеллектуальную традицию, порвавшую с марксизмом, но при этом испытавшую его сильное влияние. Чаще всего к постмарксизму относят себя ученые, участвовавшие в молодости в студенческих волнениях конца 1960-х годов. Поражение мая 1968 года привело их к разочарованию в марксизме и многие из них начали искать пути для его переосмысления.

В своей книге «От марксизма — к постмарксизму?» шведский социолог Йоран Терборн ставит себе задачу показать идейную эволюцию учения Маркса на рубеже ХХ и ХХI веков. Сама книга заявлялась как некое продолжение классической работы Перри Андерсона «Размышления о западном марксизме» – рассмотрение развития идей новым поколением марксистских авторов. К сожалению, в чем заключаются идеи постмаркистсов, из книги вы так и не узнаете.

Вместо этого Терборн пытается очертить новые условия, в которых приходится существовать марксизму в конце ХХ – начале ХХI веков. Привычная легенда западных левых: бурный экономический рост и улучшение социального положения рабочих в послевоенном западном мире сменилось кризисом и стагфляцией 1970-х годов. В последующую за этим эпоху неолиберализма было разрушено государство всеобщего благосостояния, государственная собственность приватизировалась, усилилась власть финансового капитала, а промышленность была перенесена на глобальный Юг. В результате социальная база традиционных левых – промышленный пролетариат – была подорвана. В 90-е распался коммунистический блок, а Китай окончательно перешел на капиталистический путь развития. Все это должно было уничтожить марксизм.

Но автор идет дальше анализа объективных условий возвышения и падения марксизма. Важным фактором развития второй половины ХХ века, по мнению Терборна, стала «эрозия традиционной почтительности», иными словами – ослабление патриархата. Это привело к созданию новых форм «бунтарского коллективизма»: расовые, национальные, женские политические движения. Позже стали появляться движения (группы), основывающиеся на различных культурных идентичностях. Именно в таких движениях автор и усматривает перспективы для левой, постмарксистской теории и политики.

Говоря о новой левой политике, Терборн предлагает концепцию «транссоциализма» – попытку представить и построить мир после капитализма. От привычного социализма «транссоциализм» отличает отказ от ориентации на рабочий класс как главный субъект изменений, отказ от идеи планирования производства и ликвидации частной собственности. От марксизма предлагается оставить лишь его абстрактно-гуманистическую часть: необходимость борьбы за освобождение человека от всех видов дискриминации и эксплуатации. Разумеется, такая политика все еще будет строиться на признании наличия классового конфликта. Однако этот конфликт больше не признается основным.

Политика транссоциализма основывается на более широкой социальной и идеологической основе: борьба групп с различной идентичностью, апелляция к гуманистической морали и осуждение аморальности эксплуатации, борьба за всеобщие права человека, полный отказ от насилия в политической борьбе. Как дитя студенческих протестов 1960-ых, Терборн предлагает сместить левую риторику от понятий «труд», «прогресс», «реализация человека», т. е. от того, что он называет «пасторальной терминологией XIX века» к понятиям «универсального удовольствия»: «игра», «досуг», «праздник». Иными словами, как завещали Майкл Хардт и Антонио Негри в своей «Империи» Майкл Хардт и Антонио Негри. Империя (2004), – испытать безудержную радость от того, что ты коммунист и поделиться этой радостью со всеми. В такие моменты серьезность автора вызывает вопросы.

Терборн пытается выстроить новый постмарксисткий канон. Он мельком упоминает Эдварда Томпсона, Эрика Олина Райта, Пола Барана, Роберта Бреннера, Джованни Арриги, Мануэля Кастельса, Этьена Балибара, Зигмунда Баумана, Дэвида Харви, Терри Иглтона, Юргена Хабермаса, Фредрика Джеймисона, Славоя Жижека, Антонио Негри, Алена Бадью, Андре Гундер Франка, Самира Амина. Внушительный список, но большинство имен упомянуто лишь вскользь, едва обозначены темы их исследований. Автор не утруждает себя даже кратким изложением их идей.

Вместе с тем упоминания не удостоились ситуационисты, операисты, будапештская школа, школа “Праксис”. Марксистской мысли в странах Азии и Африки уделено всего лишь несколько абзацев. На всю Латинскую Америку – один Хосе Карлос Мариатеги. О теоретиках Ближнего Востока – вообще ни слова. О советском марксизме – одна сноска. Стоит сказать, что для западных исследователей научная и культурная жизнь СССР не является terra incognita. К примеру, в 1960-90-е выходила весьма объемная (55 томов!) серия монографий Sovietica, в рамках которой широко освещалась советская традиция – от Плеханова и Деборина до Кедрова и Копнина. Да и после развала СССР на Западе сохраняется интерес к советским мыслителям. Переиздаются, например, труды Бориса Гессена и Исаака Рубина, преданные забвению на родине; по-прежнему высок интерес к наследию Льва Выготского. Поэтому игнорирование автором советского марксизма нельзя списать на языковой барьер.

Канон, формируемый Терборном, включает в себя, как правило, академических марксистов, но далеко не всех из них можно отнести к постмарксизму. Руководители народных движения из его теоретических построений вообще выпадают. Возможно, потому, что революционные организации в Третьем мире склонны брать на вооружение идеологии вроде марксизма-ленинизма, троцкизма, маоизма или анархизма, и не проявляют особого интереса к текстам Хабермаса и Деррида.

Чтобы увидеть, где именно постмарксисты повернули не туда, необходим краткий экскурс в историю марксизма.

Классический марксизм формировался не просто под влиянием трех великих интеллектуальных традиций, знаменитых «трех источников». Сам Маркс и его идеи формировались в первую очередь под влиянием объективных обстоятельств, в результате наблюдения Марксом за жизнью современного ему общества. Начав как верный последователь Гегеля, Маркс быстро разочаровался в его консерватизме и примкнул к движению младогегельянцев, которые, оставаясь на идеалистических позициях, пытались вскрыть революционные стороны философии Гегеля.

Младогегельянцы верили, что движением мировой истории управляют идеи. Главным оружием они считали критику господствующей идеологии: религии, государственности. Борьба идей, по их мнению, должна была рано или поздно привести к политическим изменением. Каким-либо объективным факторам исторического развития не придавалось достаточного внимания. Философия младогегельянцев, таким образом, оставалась исключительно идеалистической.

Но такая философия быстро перестала удовлетворять Маркса. В годы работы в Рейнской газете он осознал, что идеализм Гегеля и младогегельянцев слишком оторван от реальности: в нем нет критического взгляда на действительность и, следовательно, политического заряда. Такая философия замкнута на духовной сфере и оперирует чистыми идеями. В частности, Маркс осознал бесплодность правовой теории Гегеля, согласно которой государство и право есть форма выражения объективного духа, после издания рейнским ландтагом в интересах класса собственников «Закона о лесе», запрещающего крестьянам сбор валежника в лесу. Сама реальность опровергла идеалистический подход Гегеля, когда классовый характер права и государственных учреждениях проявился в этом законе.

В это же время в Западной Европе формируется индустриальное общество, происходят первые рабочие волнения, набирает силу движение чартистов. Промышленный рабочий класс заявил о себе как о политической силе. Обостряется классовый конфликт. Именно в таких условиях и создавалась марксистская теория.

В 1920-30-е годы появляется теория гегемонии Антонио Грамши. Наряду с программными произведениями Георга Лукача и Карла Корша, она ознаменовала собой поворотный этап в истории марксистской мысли. Вульгарный экономический детерминизм, характерный для идеологов Второго Интернационала, сменился новой теорией общества, в которой нашлось место не только слепым экономическим законам, но и действиям субъекта.

Антонио Грамши не сразу пришел к своей оригинальной концепции. В разные исторические периоды его взгляды претерпевали изменения, порой значительные. Основной причиной, побудившей его создать теорию гегемонии, являлось поражение мировой революции и подъем фашизма в Европе. Почему революция произошла в отсталой России и потерпела крах в передовой Европе? На этот вопрос нельзя было ответить, обращаясь к эволюционистским построениям Каутского. Кроме того, Грамши нужно было проанализировать ошибки из собственной политической практики, извлечь из них необходимые уроки.

Как теория гегемонии отвечала на этот вопрос? Маркс и Энгельс рассматривали природу государства преимущественно как аппарат насилия, с помощью которого правящий класс навязывает свою волю всему обществу. Грамши же обратил внимание на то, что уже начиная с конца XIX века, правящий класс навязывал свои интересы не только с помощью грубого насилия, но и силой убеждения. Появление аппаратов гегемонии вроде средств массовой информации и раздутой до невиданных ранее масштабов сферы публичной политики привело к тому, что роль идеологии значительно усилилась. Особенно ярко это проявилось во время Первой мировой войны. Капитализм на Западе опережал в своем развитии другие страны, но для революции это оказалось дополнительным препятствием. Насколько же все это расходилось с тем, что писали окрыленные немецкие социал-демократы в «Эрфуртской программе»: крушение нынешнего общества неизбежно, победа пролетариата неизбежна, наступление социализма неизбежно. Коммунисты катастрофически недооценивали силы и возможности своего противника и уже только по этой причине проиграли.

Грамши формулирует новую стратегию. Странам «Востока» по-прежнему подходит маневренная война, успешным примером которой является русская революция. Для стран «Запада» же больше подходит позиционная война, включающая в себя длительный процесс создания пролетарской культуры и внедрения ее в массы. Позиционная война ведется до тех пор, пока рабочий класс не будет готов к вооруженному захвату власти. Сказывался опыт преждевременного восстания «Союза Спартака», который закончился разгромом организации и убийством ее лидеров. Молниеносно захватить государственную власть не получится, но и высиживать в ожидании неизбежного краха капитализма в результате глобального экономического кризиса также ошибочно.

После смерти Грамши был канонизирован Итальянской Коммунистической Партией, а его теоретическое наследие вышло далеко за пределы родной Италии. Революционеры и реформисты, новые левые и новые правые, еврокоммунисты и тьермондисты брали его идеи на вооружение.

Вместо того, чтобы полемизировать с Грамши, многие идеологи попросту предпочли по-своему истолковать «Тюремные тетради», чтобы использовать неоспоримый авторитет героического борца и гениального мыслителя в собственных интересах.

Одной из таких интерпретаций Грамши является книга 1985 года «Гегемония и социалистическая стратегия» Эрнесто Лакло и Шанталь Муфф, положившая начало постмарксизму. Сам Терборн, хоть и отводит в своей книге данным исследователям совсем немного времени, но, как постмарксист, разделяет их подход.

В чем состоит теория Лакло и Муфф? Полностью убрав из-под основания теории гегемонии марксистский фундамент, они ставят на его место сферу политического, т. е. сферу противоборства чистых идей. В такой битве армия интеллектуалов способна одержать победу. Опираясь также на традицию структурализма, они выводят идею условности любой общественной группы – социальный конструктивизм.

Естественно, разумное зерно в этих рассуждениях есть. «Класс в себе», как объективно существующая в обществе группа, не способен без интеллектуального авангарда стать «классом для себя», т. е. стать субъектом политики. Авангард должен помочь классу сформировать понимание о себе, научно описать и идеологически оформить его существование, привнести классовое сознание извне. Именно анализу и выработке путей того, как это можно осуществить, и посвящена теория гегемонии Грамши.

Но социальный конструктивизм Лакло и Муфф предполагает, что «класса в себе», т. е. экономически обособленной группы людей, объективно не существует – классы и иные социальные группы существуют лишь в голове исследователя или политика и в рамках заданных и описанных ими понятий – дискурса. Интеллигент сначала формирует понятие о социальной группе, ее идентичность, т. е. создает ее культурное оформление и сознание, а уже потом отдельные индивиды, если этот дискурс становится для них по каким-то причинам привлекательным, сами присоединяются к ней. Именно борьба за вовлечение в искусственно созданные дискурсы и есть борьба за гегемонию.

Согласно Лакло и Муфф, политики или интеллектуалы способны свободно конструировать идентичности, формировать отдельные группы людей, которые уже и станут субъектами политики. Правящий класс формирует лояльных граждан через создание дискурса, например, «патриотизма», тогда как левые активисты могут сформировать революционеров, создав, например, дискурс «борцов за гендерное самоопределение». По мнению Лакло и Муфф, нет необходимости в существовании каких-либо объективных предпосылок для создания любых дискурсов и, следовательно, социальных групп и субъектов политики. При наличии достаточных ресурсов может быть создан любой дискурс и сформирована любая идентичность. Получается, что у культурной гегемонии отсутствует какая-либо объективная экономическая основа. Из этого следует, что наличие объективно существующих антагонистических классов и постоянная борьба между ними постмарксистами отрицается.

ХХ век действительно дает нам много примеров успешных политических движений, построенных, как кажется на первый взгляд, не вокруг классовой, а вокруг других идентификаций: от национально-освободительных движений в колониях до движения против апартеида в ЮАР или движения за права чернокожих в США (нация или раса), от суфражисток до современных феминисток (пол или гендер). Однако, как мы видим, этот успех носил ограниченный характер, в большинстве случаев изменив к лучшему лишь положение элиты, относящейся к этой группе, тогда как в жизни основной массы радикальных изменений не произошло, что подтверждается статистикой о доходах этих групп.

При этом движения, построенные на культурной или биологической идентичности, имели в первую очередь классовую основу. Такие движения являются некрепкими классовыми союзами.

Решив проблемы, связанные с идентичностью, они не решают классовые проблемы. То же самое можно сказать и об экологических движениях: проблемы, которые они выдвигают на первый план, носят классовый характер. Выделение классового конфликта как ключевого общественного противоречия, на основе которого строится любая политика, постмарксисты называют «тотальным дискурсом классического марксизма» и «классовым редукционизмом» и отвергают за его авторитарность. Для постмарксизма любые идентификации оказываются одинаково важны, что сближает его в этом отношении с постмодернизмом.

Практика и опыт движений, построенных на культурных идентификациях, показывает, что субъектом изменений по-прежнему остается наемный рабочий: лишенный средств производства и зарабатывающий продажей своей рабочей силы. Но сам пролетариат изменился.

Промышленный пролетариат в странах Глобального Севера сокращается, а вместе с ним уменьшается и традиционная социальная база как марксистских, так и социал-демократических движений и партий. Уровень заработной платы пролетариев стран ОЭСР многократно превышает прожиточный минимум, что является результатом неэквивалентного обмена между центром и периферией, поддерживаемого военно-политической гегемонией НАТО. Впрочем, наемный труд остается доминирующим типом занятости. Работники Глобального Севера, несмотря на то, что сидят в офисах, а не работают за станком, продолжают производить прибавочную стоимость, им все также не принадлежат средства производства и они по-прежнему отчуждены от результатов своего труда. Основной конфликт капиталистической системы – частное присвоение при общественном характере производства – сохраняется и по сей день. Новые технологии вместо того, чтобы сокращать рабочее время и облагораживать труд, используются для повышения производительности труда и усиления эксплуатации. Новые организационные принципы усилили отчуждение рабочих друг от друга, снизив возможность организованных коллективных действий.

Анализ функционирования капитализма, классовой структуры, прослеживания взаимовлияния базиса и надстройки – для постмарксизма все это является неактуальным и вульгарно нарекается ими «классовым редукционизмом». Идеализм, в который скатился академический постмарксизм, больше не имеет политического заряда. Постмарксисты, ошибочно истолковав Грамши и отвергнув Маркса, вернулись к младогегельянцам: идеи у них определяют политику и движение истории. Неудивительно, что Жижек, например, сам заявлял, что он скорее гегельянец, чем марксист. В условиях существования исключительно на университетских кафедрах вся энергия их критики перенаправлена в русло, которое лишь поддерживает статус-кво.

Но тем не менее обновление марксизма действительно необходимо – идеи, потерявшие свою актуальность, подлежат списанию и утилизации. Устаревшие положения следует отбросить, слабые места должны быть исследованы и дополнены. Восприятие на веру всего написанного классиками, во-первых, противоречит самому методу марксизма, во-вторых, приведет лишь к догматизму и сектантству.

Эклектичная сборка разнородных, зачастую противоречащих друг другу концепций, собранных по принципу отрицания капитализма, должна уступить место новому большому синтезу. История марксизма (если мы по-прежнему считаем марксизм наукой, а не набором благих пожеланий) должна выглядеть не как лоскутное одеяло из разрозненных мнений, а как процесс приращения знания со своей внутренней логикой развития. Бездумная ретрансляция модных, но политически безобидных течений, которым занимаются наши просветители, скорее тормозит, чем ускоряет критическое усвоение зарубежной марксистской мысли.

Другая крайность — это бесконечное обличение «ревизионизма» в худших традициях советской пропаганды. Широко распространенная практика изучать зарубежный марксизм не по первоисточникам, а по брежневистскому агитпропу приводит к тому, что левые в лучшем случае изобретают велосипед, “развивая теорию”, в худшем — солидаризируются с крайне правыми в распространении различных конспирологических глупостей.

Одновременно с этим нужно не «выплеснуть ребенка вместе с грязной водой»: необходимо сохранить марксистскую методологию, классовый подход и анализ капитализма. Не стоит подобно постмарксистам объявлять устаревшим то, что на первый взгляд не соответствует изменившимся обстоятельствам, выхолащивать марксизм до абстрактно-гуманистической идеи об освобождении человека и уравнивать классовые противоречия с противоречиями, основанными на культурных идентичностях.

Книга Терборна не является ни анализом современности с помощью марксистской методологии, ни энциклопедией современного марксизма, ни его критикой, ни анализом его интеллектуальных корней или условий появления. Терборн сетует на смерть марксизма, но, похоже, сам не сильно сожалеет об этом. Для него марксизм – пройденный этап интеллектуальной истории, ценный для нас только своим абстрактно-гуманистическим посылом об освобождении от угнетения. Довольствуясь своей синекурой в престижном европейском университете, Терборн сводит марксизм лишь к академическому методу и призывает к «дерзкому смирению». Пессимизм поколения бумеров понятен – волнения в 1968 году так и не переросли в революцию. Но уже после этого появилось новое поколение марксистов, которое способно анализировать настоящее и смотреть в будущее, а не сокрушаться по поводу «не того» рабочего класса и благоговейно относиться к всесилию капитализма.

Если вас интересует история зарубежного марксизма, то мы рекомендуем следующие книги:

Перри Андерсон. Размышления о западном марксизме – Прежде чем изучать Грамши, Маркузе, Альтюссера и прочих видных представителей западного марксизма, нужно хорошо понимать исторический и политический контекст, в котором были написаны их труды. Именно тому, как формировался западный канон со всеми его плюсами и минусами, и посвящена книга Андерсона, поэтому знакомство с западным марксизмом лучше начать именно с нее.

Эрик Хобсбаум (ред.). История марксизма – 4-томный сборник, составленный под редакцией известного британского историка-коммуниста, широкими мазками рисует интеллектуальную историю марксистской мысли. В политическом плане сборник очень неоднороден. В нем встречаются крайне разные авторы – от Самира Амина и Мориса Добба до Роя Медведева и вышеупомянутого Йорана Терборна. Но, несмотря на такую фрагментарность, многие статьи представляют ценность даже спустя 40 лет после их публикации. Текст про марксистов и народников, размещенный на нашем сайте, взят как раз из этого сборника.

Martin Jay. Marxism and Totality: The Adventures of a Concept from Lukács to Habermas – Возможно, самая полная энциклопедия западного марксизма XX века от Лукача и Грамши через франкфуртскую школу до постструктурализма. Несмотря на то, что Мартин Джей не всегда достаточно критичен к современному марксизму, его книга может дать общее представление об идеях его представителей.

Alex Callinicos, Stathis Kouvelakis and Lucia Pradella (eds). Routledge Handbook of Marxism and Post- Marxism – В отличие от многотомника Хобсбаума, недавно вышедшее справочное издание по марксистской и постмарксистской мысли разбито не по темам, а по персоналиям. Для 600-страничного тома список мыслителей довольно большой. В целом со своей задачей справочник справляется, поэтому им также можно пользоваться.

И все это только вершина айсберга научной литературы, посвященной марксистской традиции. Тратить же время на книгу «От марксизма — к постмарксизму?» Йорана Терборна имеет смысл лишь для того, чтобы знать, кто такие «западные леваки» и почему их все так не любят. Есть за что.

23.01.2025

↑