Фрагменты из 18 главы книги Адиба Халида «Центральная Азия: От века империй до наших дней» о трансформации национальных традиций, положении женщин, Исламе в позднесоветской Средней/Центральной Азии.

Национальные традиции:

Национальность была не просто вопросом нарратива об историческом прошлом и прославления аутентичности. Она стала укореняться в повседневных социальных практиках. Если политика партии и государства признавала и во многом подтверждала национальные обычаи и традиции, то командная экономика заложила основу для укрепления традиционного образа жизни, особенно в сельской местности. Советская экономика с ее вечным дефицитом создала необходимость в социальных сетях, основанных на семьях и сообществах, чтобы получать доступ к товарам и услугам, которые нельзя было достать за деньги. В сочетании с упором на сельскохозяйственное производство советская система породила глубокий социальный консерватизм в центральноазиатском обществе.

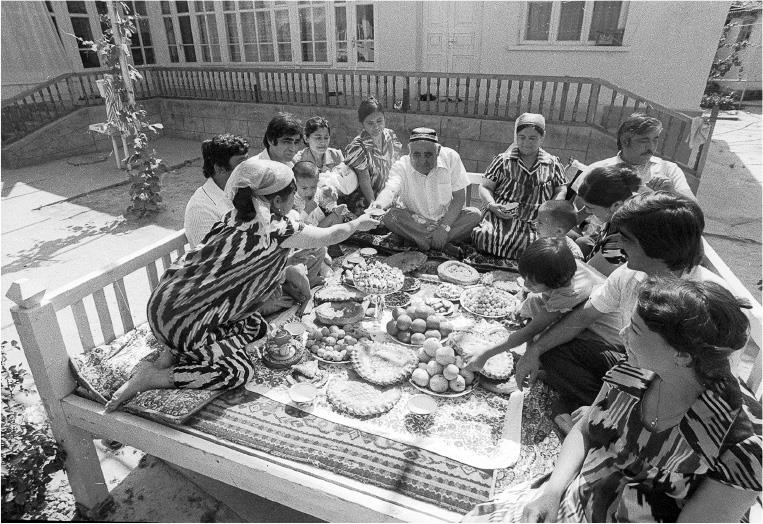

Коммунистические ценности коллективизма накладывались на ритмы сельскохозяйственного труда, воспроизводя в результате солидарность на местном уровне, сильно поколебленную потрясениями 1920–1930-х годов. Колхозы сделались своего рода узлами общности. Председатели колхозов и местные партийные чиновники, которые несли ответственность перед государством за выполнение производственных планов, действовали в качестве агентов как государства, так и локальных сообществ. Авторитарное правление председателей колхозов воссоздало на удивление патриархальный порядок, который черпал свою легитимность из местных обычаев. В махалли и колхозы вернулось уважение к старикам, общине и семье, а также местным обычаям. Семья сделалась основным центром советской жизни в Центральной Азии (рис. 18.1). Именно посредством семьи и ее связей индивидуумы взаимодействовали с советской экономикой. Важно отметить, что этот консерватизм был тесно связан с национальной идентичностью. Например, уважение к старшим, традиция отмечать события жизненного цикла и проявлять гостеприимность входили в национальные обычаи узбеков и туркмен. Уважение к обычаям и традициям маркировало границы нации.

Фотография: РИА Новости / МИА «Россия сегодня»

У партии-государства был свой собственный список советских ценностей. Предполагалось, что граждане ценят усердный труд, коллективизм и уважение к обществу, а также избегают нарциссизма, потакания своим желаниям и безответственного потребления. В 1920–1930-е годы мятежная, нетерпеливая молодежь перевернула общество с ног на голову. Теперь же выжившие представители того поколения узрели мудрость в том, чтобы с уважением относиться к старости. В Советском Союзе в целом правительство стало рассматривать молодежь как объект воспитания в рамках подготовки к будущей жизни, а не как самостоятельную революционную силу. Хрущевские годы ознаменовались появлением нонконформистской молодежной субкультуры, копировавшей западную моду и манеру поведения. Критика этой субкультуры, как в официальных источниках, так и среди уважаемых представителей общественности, акцентировалась на потакании своим желаниям, деструктивности, отсутствии социальной сознательности и уважения к сообществу. Эта критика прекрасно сочеталась с традиционными центральноазиатскими нормами и приводила советские ценности в соответствие с местными традициями.

Традиция, однако, вещь далеко не простая. Предполагается, что традиции должны служить связующими звеньями с прошлым, при этом сами они крайне изменчивы. В суматохе сталинской эпохи многие обычаи исчезли. Канул в прошлое чачван (вуаль из конского волоса), который женщины носили в оседлых районах, меньше стало религиозных обрядов, и сам жизненный уклад, в основе которого лежало кочевничество, постепенно сошел на нет. Традиции, которые пережили сталинскую эпоху или возродились после нее, были не совсем такими же, как у предыдущих поколений, и в них ощущался явный след современности. Возьмем, к примеру, ритуалы жизненного цикла, которые были, пожалуй, самыми важными маркерами национальной идентичности в ту эпоху. Празднования рождений, обрезаний и свадеб сопровождались музыкой (как национальной, так и образчиками современной советской эстрады) и омывались морем водки, распитие которой также стало частью национальных традиций. Свадьбы вобрали в себя множество европейских элементов (невеста была одета в белое, и к свадьбе часто готовился праздничный торт). Когда жизнь оказывалась прожита до конца, только самых закоренелых коммунистов хоронили без исламского ритуала, тогда как многие мусульманские могилы украшались бюстами умерших в типичном советском стиле. Центральноазиатские традиции не застыли во времени. Они играли в обществе важную роль, но не потому, что подтверждали непрерывность или неизменность общества, а потому, что маркировали границы. Кроме того, они отличали выходцев из Центральной Азии от чужаков: советских европейцев, корейцев, армян и других мусульман. Традиции, которые чтили в позднесоветской Центральной Азии, не были «пережитками прошлого» и не стояли вне советского порядка – они были его неотъемлемой частью и им же формировались.

Женский вопрос в позднесоветской Средней/Центральной Азии:

Слияние советских и традиционных ценностей также придавало форму гендерным отношениям. Во время войны женщины окончательно сбросили покрывала, и в послевоенный период уже все девочки ходили в школу, а большинство женщин работали. Однако эти явления так и не поколебали гендерный порядок в обществе. В городах были женщины, занимавшие высокие посты в академических кругах и политике. Узбеки очень гордились тем фактом, что Хадича Сулайманова, министр юстиции республики с 1956 по 1958 год, стала первой женщиной в мире, занявшей такой пост. Она была членом Академии наук Узбекистана и закончила свою карьеру в должности главы Верховного суда республики. Ядгар Насриддинова возглавляла Верховный совет Узбекистана с 1959 по 1970 год, затем была избрана в Москве председателем Совета по делам национальностей, высшего органа законодательной власти Советского Союза. Женщины в небольшом количестве избирались в законодательные органы республик и иногда возглавляли колхозы или предприятия. Тем не менее эти успехи сосуществовали с ужесточением гендерных ролей в центральноазиатских обществах (за частичным исключением казахского и киргизского обществ). Число девочек, особенно в сельской местности, которые оставались в школе сверх обязательных восьми лет, оставалось низким, и подавляющее большинство девочек по-прежнему выдавались замуж в подростковом возрасте, по договоренности родственников. В большинстве семей сохранялась гендерная сегрегация, даже когда женщины работали вне дома (что в сельской местности часто подразумевало самый тяжелый физический труд). Семьи были многодетными, и это повышало значимость, которую придавали материнству. Общественные пространства оставались решительно смешанными, школьное образование было совместным, и при этом в семейной жизни в большинстве слоев общества было сильное гендерное разделение, а общение проходило по разным линиям. Благодаря советскому освобождению женщин они сбросили покрывала и получили возможность трудиться наравне с мужчинами, однако параллельно советская политика лишь укрепила новые гендерные иерархии в Центральной Азии.

Все советские женщины сталкивались с двойной нагрузкой – на работе и дома, но у женщин в Центральной Азии были дополнительные обязанности. В рамках модели, наблюдаемой во многих частях мира, женщины стали рассматриваться как хранительницы веры и внутренних ценностей общества. Предполагалось, что мужчины выходят на улицу и участвуют в мирской суете, а вот женщины хранят целомудрие дома и общества в целом. Кроме того, они удерживали традиции и религиозные обряды – от имени всего сообщества. Британский антрополог Джиллиан Тетт, которая проводила полевые исследования в таджикской деревне в последние годы советской власти, как-то спросила деревенского жителя, видит ли он противоречие в том, что он одновременно мусульманин и коммунист. «Вовсе нет, – рассмеялся он. – Я коммунист. На работе я не могу поститься и молиться. А моя жена и келин [невестка], те сидят дома, поэтому они должны поститься и молиться! Поэтому мы не будем наказаны за свои грехи. Мы – мусульманская семья!». Это, конечно, накладывало на женщин дополнительное бремя, которое часто противоречило официальным советским заявлениям. Еще любопытнее то, как женская скромность постепенно стала в Центральной Азии официальной советской ценностью. Наиболее естественными объектами порицания, соответственно, оказывались женщины, чья одежда или поведение выглядели антиобщественными и, следовательно, антисоветскими. Эти нормы формулировались в местной прессе, но основным каналом их распространения были сатирические журналы и журналы о стиле жизни. В 1956 году в одном рассказе Абдулла Кахор, известный узбекский писатель, поведал о пережившем социальную смерть уважаемом школьном учителе, который преображается, вероятно, пытаясь вернуть молодость. Он сбривает свою седую бороду, начинает одеваться по-молодежному и женится на молоденькой женщине, которая носит нескромные наряды – блузки без рукавов и туфли на высоких каблуках. Эта трансформация шокирует общину махалли, которая демонстрирует свой гнев и подвергает пару остракизму. С наибольшей силой гнев обрушивается на молодую женщину, которая «лишила махаллю тепла и потушила свет, который всегда сиял в сердцах людей». Всего через месяц после свадьбы учитель внезапно умирает от «перенапряжения», и никто не приходит к нему на похороны. Автор встает на сторону общины, и его сатирический заряд направлен исключительно на старика и его яркую молодую жену. Махалля и ее консервативные ценности, гнев и стремление контролировать своих членов преподносятся здесь как совершенно правильные. Всего через тридцать лет после того, как местные общины подвергали женщин чудовищному насилию, реагируя на кампанию освобождения, снявшую с них покрывала, те же общины возложили на них роль хранительниц советских ценностей. Жители Центральной Азии стали гражданами СССР: можно было быть узбеком, киргизом или таджиком, быть советским человеком и даже мусульманином, и эти понятия не были взаимоисключающими. На протяжении позднесоветского периода они уживались друг с другом более-менее счастливо.

Ислам в позднесоветской Средней/Центральной Азии:

Роман киргизского писателя Чингиза Айтматова 1980 года «И дольше века длится день» вобрал в себя многое: это и научная фантастика, изображающая утопическое будущее, и реалистическое повествование о советской жизни, и размышление о памяти, идентичности и истории. Действие романа разворачивается на железнодорожном полустанке в казахской степи – «где поезда ходили с Востока на Запад и с Запада на Восток», а одна из главных сюжетных осей романа – попытка Едигея Жангельдина, старого казаха, похоронить своего друга с надлежащими обрядами на кладбище предков в 30 км от станции. Традиционное погребение умершего человека необходимо для сохранения памяти в эпоху прогресса и перемен. Ритуал исламский, а память наследственна и национальна, и она не противоречит советскости. Жангельдин получает известие о смерти друга среди ночи, во время дежурства на железнодорожной сигнальной станции. Он звонит начальнику, и тот говорит:

– Что там будешь делать, все равно ночь кругом.

– Буду молиться. Покойника буду обряжать. Молитвы буду

– Вот те раз – шестьдесят лет, того самого, советской власти.

– Да ты оставь, при чем тут советская власть! По умершим

молятся люди испокон веков. Человек ведь умер, а не скотина!

Жангельдин был порядочным советским гражданином: он участвовал в Великой Отечественной войне, а потом всю свою жизнь проработал на железной дороге (символ современности, прогресса, социализма и советскости). Однако его тревожит, как сохранить национальную память посредством исламского ритуала. Советское, мусульманское и национальное легко уживались в нем.

История Жангельдина – хорошая метафора для того, чтобы показать, какое место занимал ислам в позднесоветской Центральной Азии. Во время войны Сталин примирился с религией, и таких репрессий, как в 1930-е годы, уже не было. Но и разрушения, случившиеся в те годы, было не отменить. Публичное пространство, как физическое, так и интеллектуальное, полностью отгородилось от ислама. Великие мечети Самарканда и Бухары сохранились как «архитектурные памятники», но богослужения в них не проводились. Ислам и его нравственные заповеди не играли никакой роли в публичных заявлениях, которые полностью ограничивались рамками марксизма-ленинизма. Советское общественное пространство сохраняло враждебный настрой по отношению к религии. Сокращение активных антирелигиозных репрессий во время войны еще не означало, что государство отказалось от создания светского общества, в котором вера была бы вычеркнута из сознания людей. Оно просто перешло на другие методы. Лига воинствующих безбожников, члены которой в 1930-е годы оскверняли церкви и мечети, после войны была ликвидирована. Ее заменило всесоюзное общество «Знание», которое устраивало лекции и выставки по «научному атеизму» и объясняло мир с рациональной точки зрения. Религиозного образования и издательской деятельности не было. Поколение за поколением достигали совершеннолетия без религиозного образования вне семьи, и все меньше и меньше людей получали доступ в сферу исламского знания. В данном случае имеется в виду не формальное владение богословскими постулатами или интерпретацией текстов (что во всех обществах является прерогативой небольшой ученой элиты), а повседневные ритуальные обряды, как, например, должным образом организованное богослужение, молитвы, произносимые по различным поводам, правила ритуальной чистоты и так далее. Во всех мусульманских обществах соблюдение ритуалов сильно различается: есть и те, кто редко участвует в богослужениях или соблюдает пост, а есть те, кто пунктуально совершает пять ежедневных молитв во время (и даже вне) рамадана. В позднесоветской Центральной Азии очень немногие люди совершали повседневные ритуалы. Диетические табу в значительной степени исчезли. Алкоголь вошел в повседневную жизнь всего общества, и даже употребление свинины, которого нельзя было избежать во многих ситуациях, как, например, на службе в армии или в поездах и кафетериях, стало обычным явлением. К обычной будничной жизни исламские ритуалы имели мало отношения.

Это не значит, что люди перестали считать себя мусульманами. Отнюдь нет. Скорее, изменилось само представление о том, что значит быть мусульманином. Для большинства верующих в Советском Союзе принадлежность к исламу стала признаком национальной идентичности, и для этого не требовалось никакого личного благочестия или соблюдения религиозных обрядов. Ислам был неотъемлемой частью национальных обычаев и традиций, которые отличали жителей Центральной Азии от разного рода чужаков. Возник определенный вид «опосредованной религиозности», в рамках которой определенные группы общества – несколько семей знатного происхождения, женщины и старики – соблюдали ритуалы более усердно, и считалось, что они выполняют их за всю общину, которая благодаря им остается мусульманской. Большинство жителей Центральной Азии отождествляли себя с исламом через понятие мусульманства («мусульмончилик» по-узбекски, «мұсылманшылық» по-казахски): общинной идентичности, основанной на наборе культурных и поведенческих моделей, в которых вера и соблюдение ритуалов не играют главной роли. В ряде этнографических исследований постсоветского периода отмечается, что большинство жителей Центральной Азии видели ислам в домашних ритуалах и обычаях, а не в общественной жизни. Можно назвать эту форму религиозного минимализма советским или национальным исламом. Жангельдин является очень ярким представителем как раз этого подхода к вере.

Традиция исламского учения сохранилась в нескольких институциях, чье положение в обществе никогда не было стабильным. Одна из них – САДУМ, управление, созданное в 1943 году как официально санкционированная организация для содействия исламской деятельности и контроля за ней. Было разрешено вновь открыть медресе Мири Араб в Бухаре, и в 1948 году здесь начали преподавать по полностью модернизированной учебной программе. Второе учебное заведение, Исламский институт имени имама аль-Бухари, открылось в 1971 году для продолжения образования после бухарского медресе. В 1982 году в Мири Араб зачислили 86 человек, а в институте было всего 34 места, и это были единственные учебные заведения такого рода на весь Советский Союз. Таков был объем официально доступного исламского образования. Кроме того, САДУМ управляло зарегистрированными мечетями, число которых оставалось небольшим (в 1981 году во всей Центральной Азии насчитывалось около 180 таких мечетей), и в нем самом было несколько святилищ. В 1960-х годах оно начало направлять студентов на учебу в религиозные учреждения дружественных СССР мусульманских стран, таких как Египет, Сирия и Ливия. Возможность поддерживать хоть какие-то контакты с мусульманами за пределами Союза была особенно ценна в советских условиях. САДУМ, в свою очередь, служило целям советской внешней политики в мусульманском мире. Его лидеры принимали высокопоставленных гостей из мусульманских стран и участвовали в международных конференциях по вопросам мира или религиозной свободы. САДУМ издавало ежеквартальный журнал «Мусульмане Советского Востока» на нескольких языках (английском, французском, арабском и дари) для иностранцев.

Основали САДУМ настоящие улемы, пережившие ужасы 1930-х годов. Они работали в надежде хоть как-то сохранить традицию исламского обучения и, быть может, оказать влияние на местное общество. Одним из первых шагов САДУМа было учреждение кабинета, где издавались фетвы по вопросам, которые присылали люди со всей территории, на которую распространялось влияние организации. Основатель САДУМа Эшан Бабахан был шейхом Накшбанди в старых центральноазиатских традициях, а его преемники прониклись более модернизированными и ригористическими течениями ислама, имевшими некоторое отношение к джадидам, однако у них были тесные связи с современным арабским миром. В вопросах ритуалов несколько фетв САДУМа противоречили консенсусу центральноазиатской исламской традиции. САДУМ издавало фетвы и по просьбе Советского государства. В них выражались некоторые из самых радикальных позиций организации. Например, САДУМ объявило честный труд исламской добродетелью, соблюдение которой требовало от мусульман избегать прогулов и пьянства (и то и другое было для государства вечной проблемой). Другие фетвы заходили еще дальше, и в них объявлялось, что пост во время священного месяца рамадан необязателен для тех, кто занимается физическим трудом, или что жертвоприношение скота на Праздник жертвоприношения (Курбан-байрам), вечернее разговение во время рамадана (ифтар) и сбор милостыни для бедных больше не являются обязательными в советских условиях. В других фетвах подвергались порицанию как образчики неисламского поведения такие обычаи, как посещение святилищ, обращение за заступничеством к умершим, ношение паранджи, деятельность суфийских наставников и чрезмерные расходы на праздниках, посвященных событиям жизненного цикла. Такого рода явные противоречия с предшествующими традициями поставили улемов САДУМа в опасное положение, поскольку получалось, что они критиковали традиции, которые можно было защищать как по религиозным, так и по национальным соображениям. Улемы по-прежнему подвергались маргинализации в обществе и на тех и на других основаниях. Стоит учесть, что САДУМ было советским учреждением далеко не первого ряда. Его фетвы не имели юридической силы, у его должностных лиц не было никакого общественного статуса, и в официальных мероприятиях они участия не принимали. По бóльшей части религиозная деятельность осуществлялась вне контроля САДУМа. Этот неофициальный ислам был по определению незаконным, но в более поздний советский период к нему относились более или менее терпимо. Подобно теневой экономике, которая процветала в тот же период, неофициальный ислам не подрывал советского строя, и между ним и исламом САДУМа не было четких границ. Улемы САДУМа стремились лишь задавать направление, но не претендовали на контроль над всей деятельностью верующих.

Незарегистрированных мечетей, тайно существовавших в складских помещениях в колхозах или городских кварталах, было больше, чем официальных. Многочисленные святилища привлекали к себе паломников, а празднования жизненного цикла часто включали чтение Корана или благословений, которые совершали старейшины общины. Многие из святынь принадлежали местным уважаемым семьям с хорошей родословной, которым удалось передать исламское учение от поколения к поколению. В конце 1950-х годов некоторые из них начали тайно давать уроки избранным ученикам. Такие учебные кружки назывались худжра (по названию келий в медресе, где жили студенты): редкие в Центральной Азии места, где можно было делиться исламским учением. Большинство учителей были улемами, пережившими ужасы 1930-х годов, которым было важно сохранить в обществе знания об вере. Их мало интересовала и критика джадидов, и новые течения политического ислама, возникшие на Ближнем Востоке после Второй мировой войны.

Самым важным из этих учителей оказался Мухаммаджан Рустамов (ок. 1892–1989), известный своим ученикам по прозвищу Домулла Хиндустани, или «индийский профессор». У Мухаммаджана, представителя поколения джадидов, была очень необычная жизнь. Он учился в медресе в Коканде и Бухаре в период, когда джадиды критиковали традиционное образование в Центральной Азии. Их взгляды были ему неблизки, и во время потрясений Гражданской войны в России он уехал из Туркестана, намереваясь продолжить образование. Так он оказался в Индии (отсюда и прозвище), где учился в совсем не реформаторском медресе Усмания в Аджмере. В 1929 году, как раз в тот момент, когда Сталин начал свою революцию сверху, он вернулся домой, и, разумеется, там его ожидали неприятности. За следующую четверть века более восьми лет он провел в заключении в трех разных местах, а в период Второй мировой войны служил в Красной армии и получил ранение на Западном фронте в Белоруссии. После этого он некоторое время официально работал имамом САДУМа в Таджикистане. Выйдя на пенсию, он начал неофициально преподавать в худжре. Кроме того, он написал шеститомный комментарий к Корану, который остался неопубликованным. Другой важной фигурой в кругах худжры был Алихан-тюре Шакирходжаев, бывший лидер второй ВТР, которого советские власти похитили за непокорность и отвезли в Ташкент. Как и Хиндустани, он стремился к сохранению традиций: он хотел защитить исламское образование, а не подвергать его критике, что так любили делать джадиды. Советская власть стала для него испытанием веры, пройти которое можно было при условии, что будешь уповать на Бога и терпеть, а не вести политическую или военную борьбу. Ислам не был для него вопросом политики.

05.12.2024

↑